Christian Demand Boeken

In seinem Essay geht Philip Manow der Frage nach, wie das, was früher "der Pöbel" hieß, in der Demokratie repräsentiert werden kann. William Davies erklärt in seinem Interview mit Tobias Haberkorn, dass Liberalismus und Demokratie auch historisch keineswegs notwendig zusammengehören. Marko Demantowsky erzählt von der kurzen Zwischenzeit nach dem Fall der Mauer und vor der Wiedervereinigung. Hans Dieter Schäfers Erzählung von der Flucht seiner Familie aus der DDR setzt weit früher an. Moritz Rudolph wiederum deutet die rechten Proteste im Osten als sinnlos nachgeholte Revolte.Holger Schulze erklärt in seiner Klangkolumne, warum sich Klang- und überhaupt Sinnesempfindungen nie sortenrein voneinander trennen lassen. Wolfgang Fach fragt nach der Notwendigkeit des Unverschleierten in der Wissenschaft. Und Rainer Bayreuther untersucht das Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Digitalisierung.Sibylle Severus erzählt von uns von der Begegnung mit einer Drohne. Eske Bockelmann denkt noch einmal von vorn über das Geld nach, während Heinrich Bosse quellengesättigt den Zusammenhang von Aufklärung und Kapitalismus untersucht. In Robin Detjes Schlusskolumne geht es um die Vorzüge des langsamen Vermoderns auf dem Balkon.

Das Heft hat einen kleinen Schwerpunkt zum Thema "Identitätspolitik". Im Aufmacher leistet Diedrich Diederichsen dabei wichtige Beiträge nicht nur zur Kritik rechter Thesen zum Thema, sondern auch zur Selbstaufklärung linker Kritik. Kevin Vennemann fragt danach, wie man seine Privilegien am besten zum Ally-Sein nutzt. Antonia Baum wirft einen Blick auf die "Skandale" um Texte von Hengameh Yaghoobifahrah und Lisa Eckhart. Felix Heidenreich zieht von Hans Freyer über Carl Schmitt, Arnold Gehlen und Niklas Luhmann eine Linie zum heutigen Moralisierungsdiskurs. Und Ariane Leendertz befasst sich mit der zu-nehmenden Wettbewerbsorientierung in der Wissenschaft und konkret in der Max-Planck-Gesellschaft. Andreas Eckert liest ein Buch über die Geschichte der Komintern, zu der auch die Geschichte des schwarzen Bolschewismus gehört. Tony Wood liest zwei – sehr unterschiedliche – Neuerscheinungen zu Kuba. Fasziniert zeigt sich Claus Leggewie von Nastassja Martins Buch "An das Wilde glauben". Carolin Amlinger fragt historisch informiert nach der Aktualität der Literatursoziologie. Florian Glück diskutiert am Beispiel Wolfgang Herrndorfs die Frage nach digitalen Nachlässen. Und Hanna Engelmeier staunt über eine Wohnungstür.

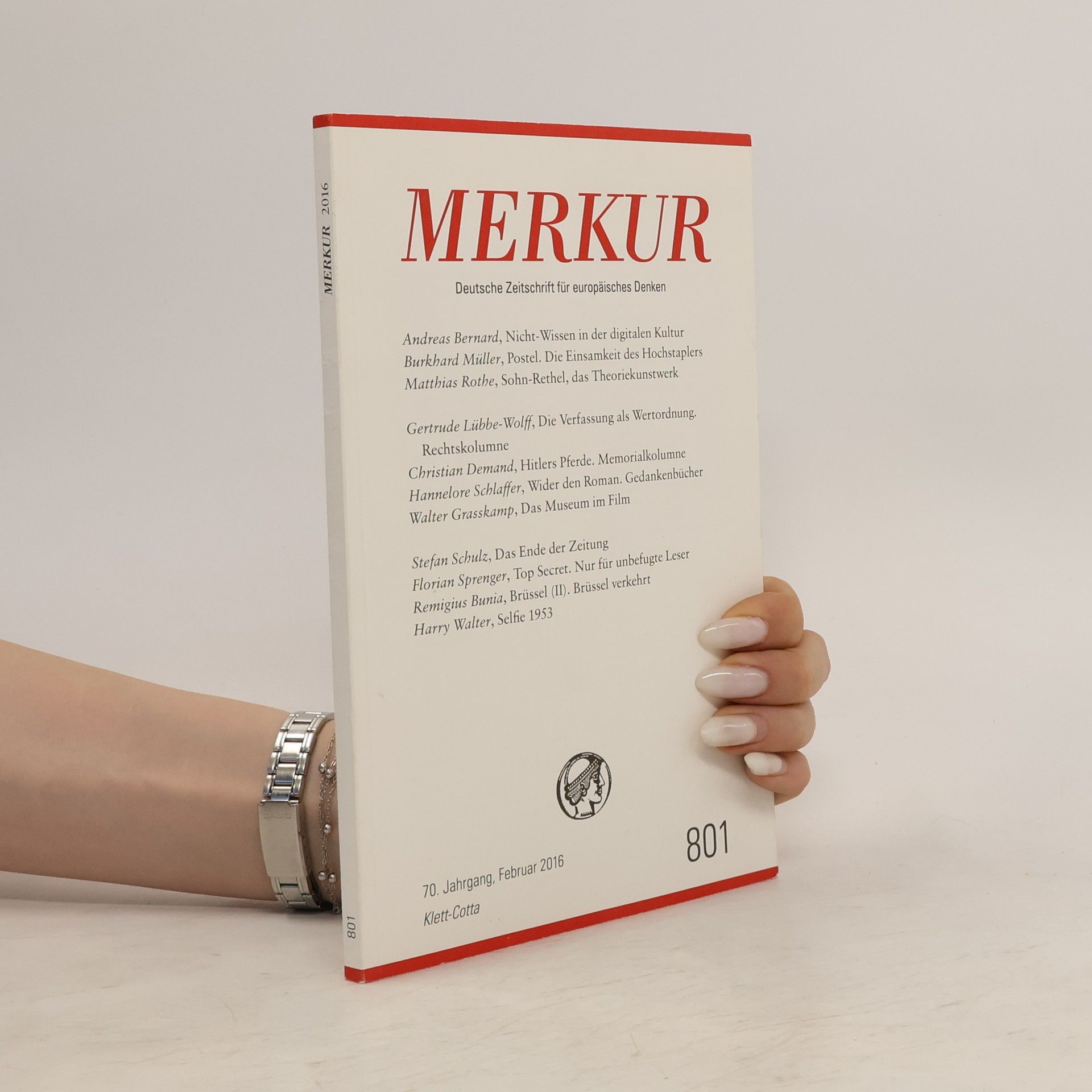

Andreas Bernard fordert eine "Poetologie des digitalen Wissens" (und Nicht-Wissens). Burkhard Müller zeichnet ein Porträt des Hochstaplers Gerd Postel. Hannelore Schlaffer liest Gedankenbücher von Männern für Männer. Gertrude Lübbe-Wolff Ist das Grundgesetz eine Wertordnung? Vor dem "Ende der Zeitung" warnt Stefan Schulz.