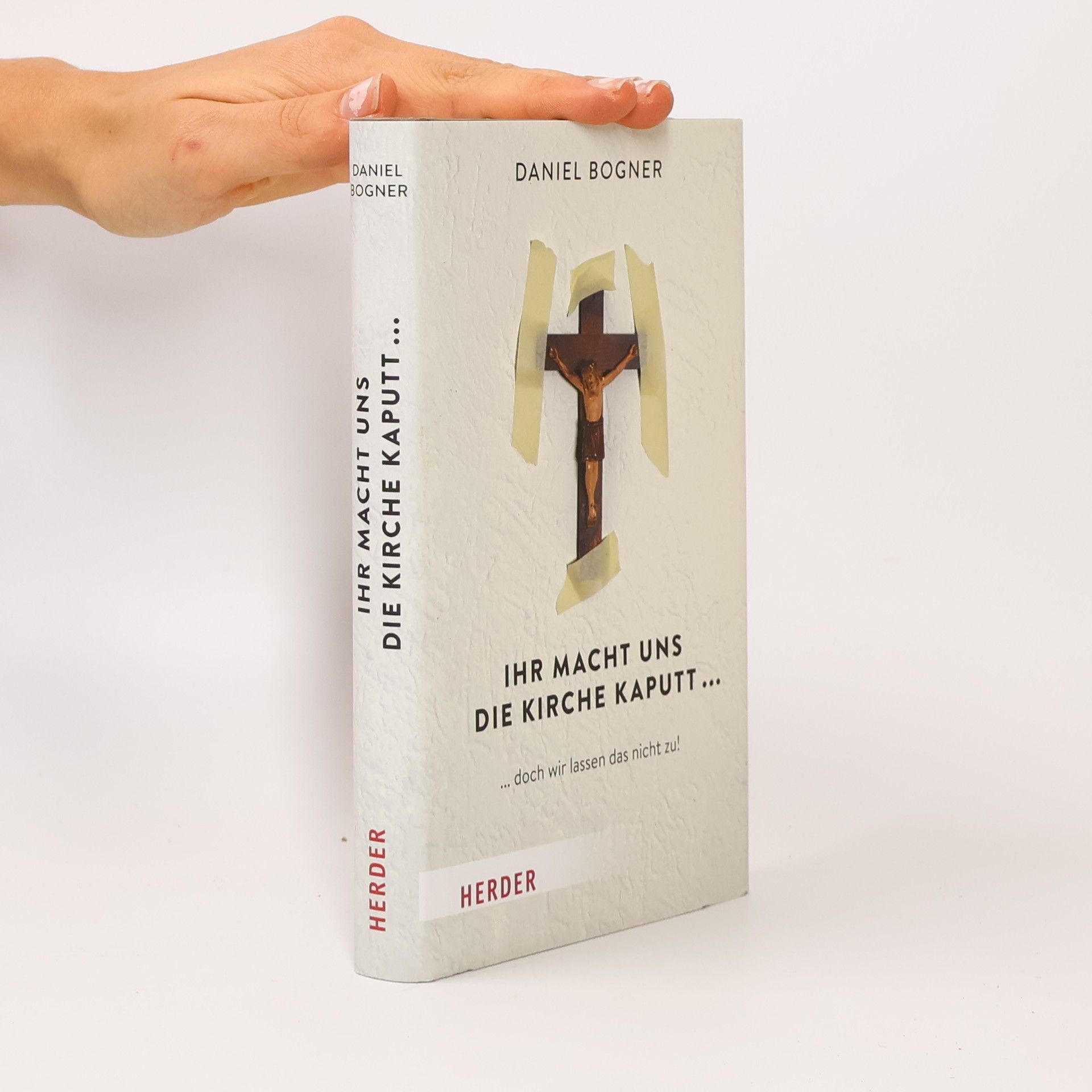

Ihr macht uns die Kirche kaputt...

... doch wir lassen das nicht zu!

Keine Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal, überkommene kirchliche Strukturen, Zölibat und die Frauenfrage prägen die gegenwärtige Situation der Kirche. Bischöfe, Kardinäle und der Papst haben lange nur von Veränderung gesprochen, ohne Taten folgen zu lassen. Daniel Bogner analysiert die Gründe und Folgen dieser Stagnation und zeigt Wege auf, wie die Kirche Vertrauen zurückgewinnen und sich modernisieren kann, ohne ihre Identität zu verlieren. Dies ist kein typisches Kirchenkritik-Buch, sondern eine klare Auseinandersetzung mit der Frage, wem die Kirche gehört. Bogner spricht für die Gläubigen, die in der Krise viel zu verlieren haben. Zu lange haben sie blind Vertrauen in die Kirchenleitung gesetzt, ohne die Realität zu hinterfragen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Haltung zu ändern und Druck auf die Kirchenleitungen auszuüben. Die Bewegung Maria 2.0 ist ein erster Schritt in diese Richtung. Bogner ruft alle, denen Kirche und Glaube wichtig sind, zur Reform auf. Wenn Kinder wieder Vertrauen in die Kirche fassen sollen, muss der Umbruch jetzt beginnen. Als dreifacher Familienvater sieht er sich in der Verantwortung, aktiv für eine positive Veränderung zu kämpfen.