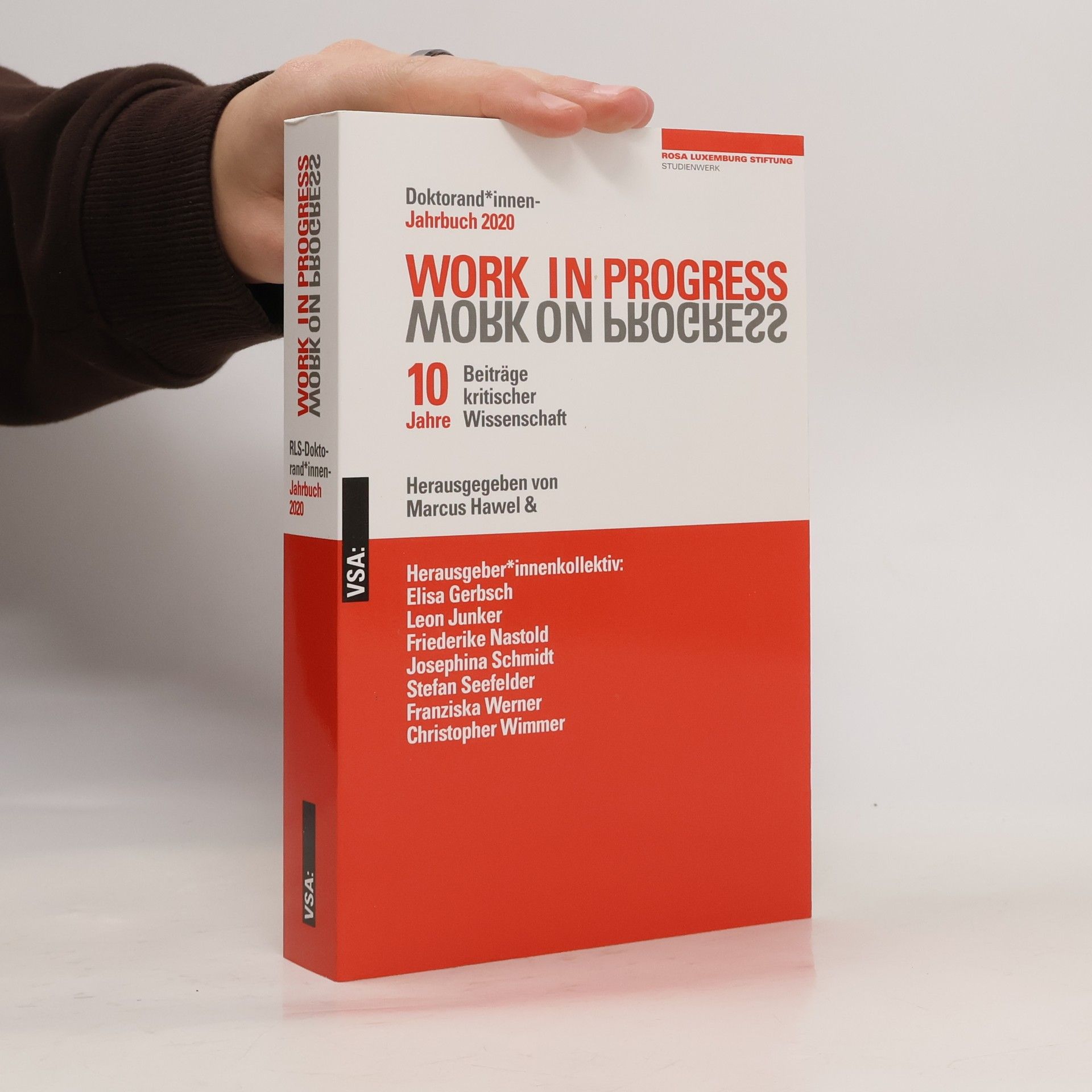

WORK IN PROGRESS. WORK ON PROGRESS.

10 Jahre Beiträge kritischer Wissenschaft: Doktorand*innen Jahrbuch 2020 der Rosa-Luxemburg-Stiftung

10 Jahre Beiträge kritischer Wissenschaft: Doktorand*innen Jahrbuch 2020 der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Politische Bildung in einer zerrissenen Gesellschaft