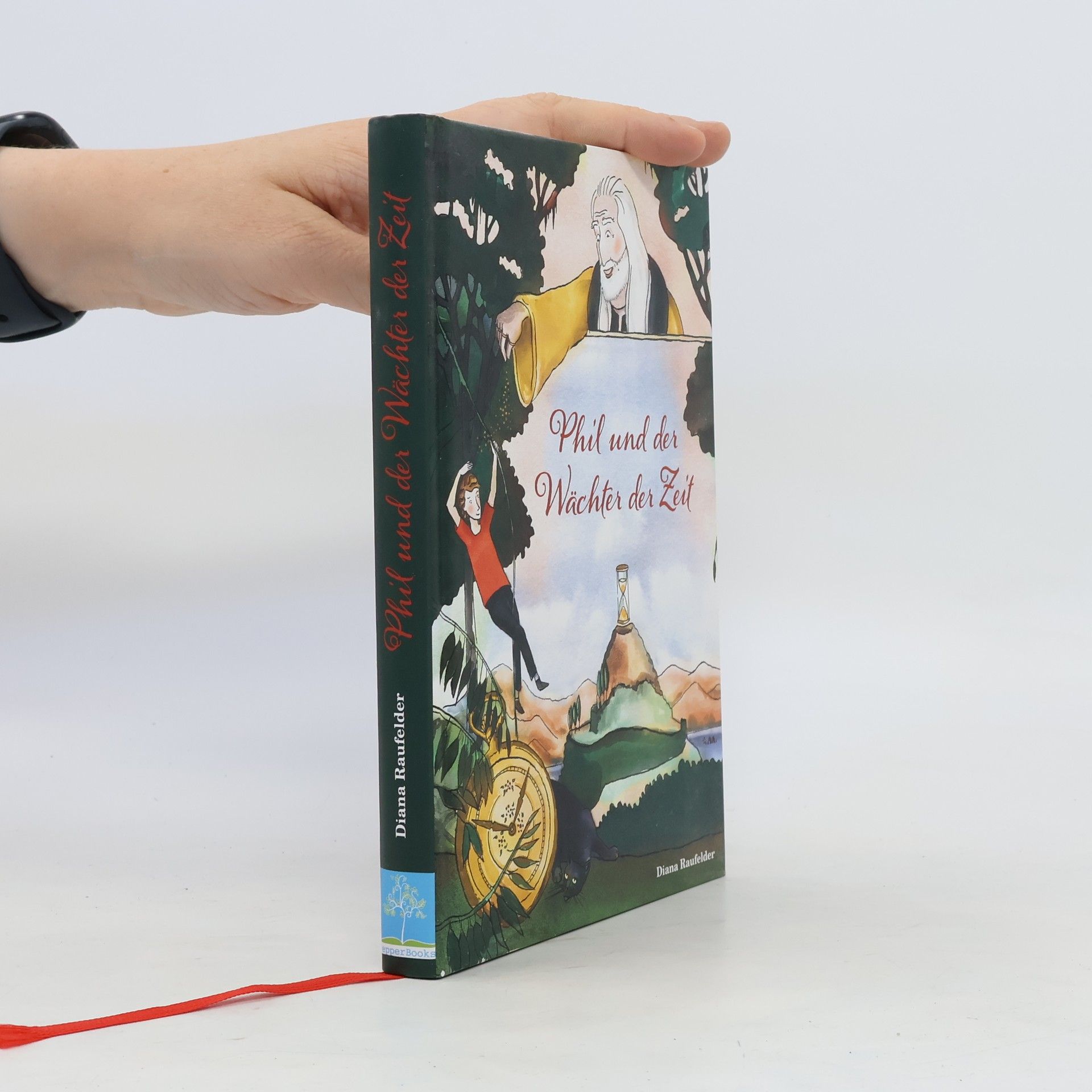

Phil, 10 Jahre alt, verbringt seine Zeit mit seinen Freunden Anton und Mina. Nach dem Besuch des Zeitwächters begibt sich das Trio auf eine abenteuerliche Suche im Land der Zeit, um die gestohlene Sanduhr der Vergangenheit zurückzuholen. Dabei erleben sie aufregende Abenteuer in verschiedenen Regionen. Können sie den Dieb fangen?

Diana Raufelder Boeken

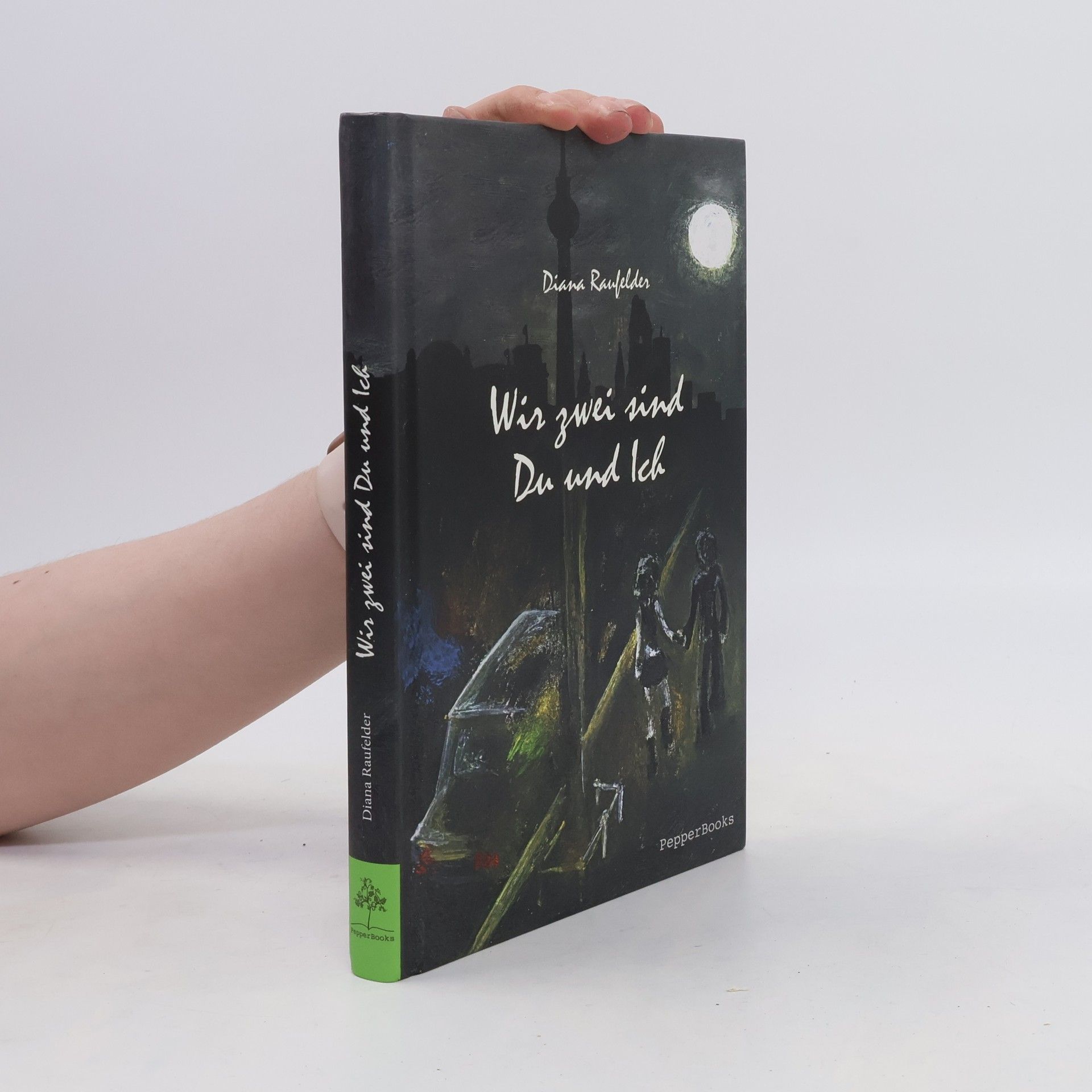

Wir zwei sind du und ich

- 177bladzijden

- 7 uur lezen

„Es sind die gleichen schwarzen Haare “, denkt sie, als sie ihn inmitten des Getümmels plötzlich erblickt, „genauso wild und ungezähmt.“ Dazu ein schwarzer Stern und ein schwarzer Halbmond. „Ruf ihn! “, sagt ihre innere Stimme, aber sie bekommt keinen Ton heraus. Menschen, bepackt mit riesigen Einkaufstüten, drängen von allen Seiten auf sie ein. Wo ist er hin? Sie hat ihn verloren. Zum zweiten Mal in ihrem Leben. Tränen schießen ihr in die Augen. „Warum weinst du Prinzessin? “, fragt da auf einmal jemand hinter ihr. Sie dreht sich erschrocken um: Ist das tatsächlich Ben? Die Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft, die allen Widrigkeiten trotzt.