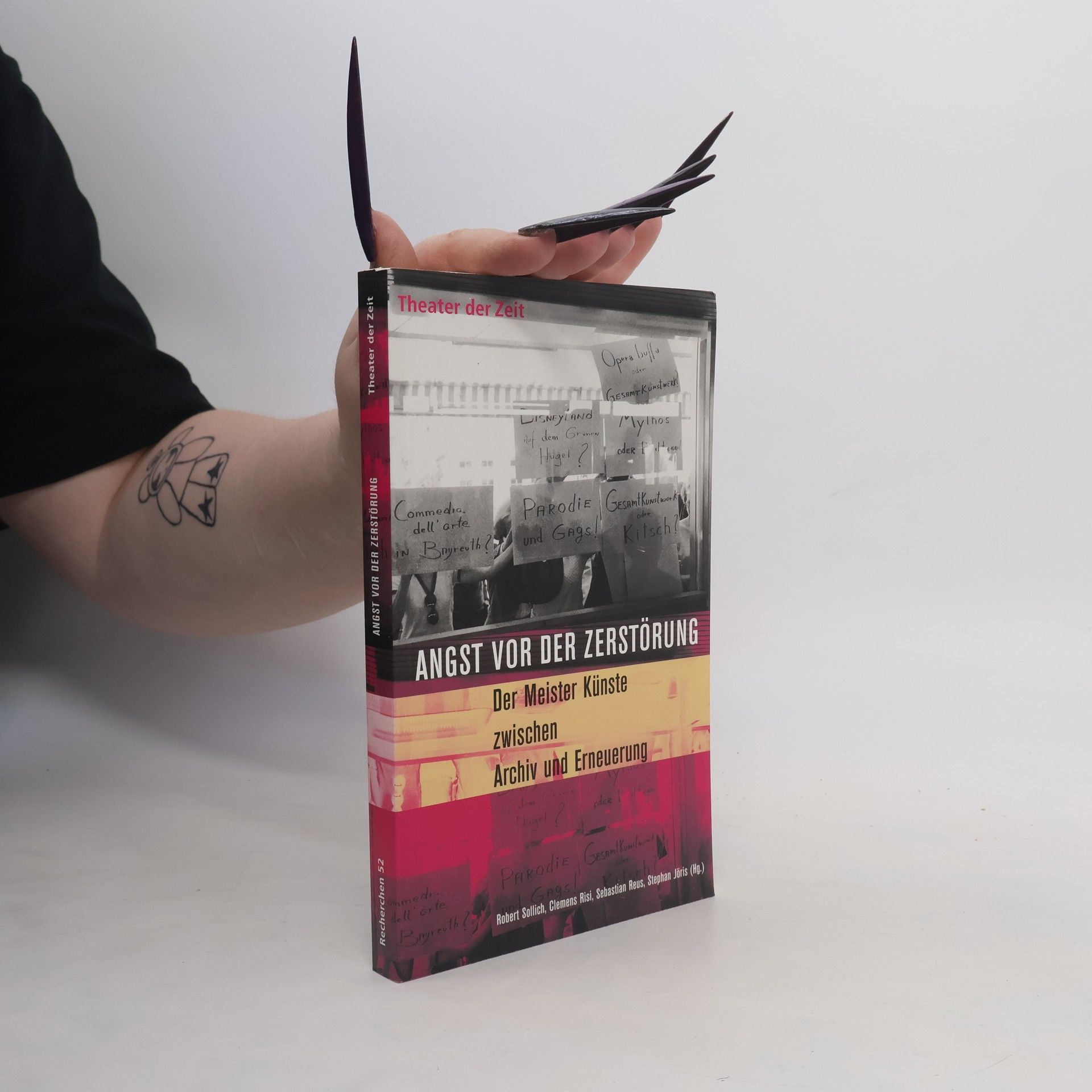

Die Kunst des Skandals

Eine deutsche Operngeschichte seit 1945

Opernskandale faszinieren sowohl das Publikum als auch das Feuilleton, sind jedoch als wissenschaftliches Thema bislang wenig erforscht. Hinter diesen Skandalen verbirgt sich oft mehr als nur ein kurzfristiger medialer Aufreger. Der Protest gegen künstlerische Darbietungen offenbart häufig überholte ästhetische und gesellschaftliche Normen, deren Gültigkeit fraglich geworden ist und die neu verhandelt werden müssen. Diese Studie betrachtet Opernskandale als entscheidende Wendepunkte in der Theatergeschichte und spannt einen historischen Bogen von den umkämpften Uraufführungen der Nachkriegsmoderne über den Traditionsbruch des Neu-Bayreuther Aufführungsstils bis hin zu den Konflikten um das Regietheater in der Oper der letzten Jahre. Aus einer deutsch-deutschen Perspektive wird aufgezeigt, wie Opernskandale den ästhetischen Diskurs und die Aufführungspraxis beeinflusst haben. Zudem wird untersucht, wie sich die Form von Skandalen in unterschiedlichen politischen Systemen verändert hat, insbesondere im Kontext gesellschaftlicher und medialer Umbrüche. Diese Analyse eröffnet neue Einsichten in die Wechselwirkungen zwischen Kunst, Gesellschaft und den sich wandelnden Normen der Aufführungskultur.