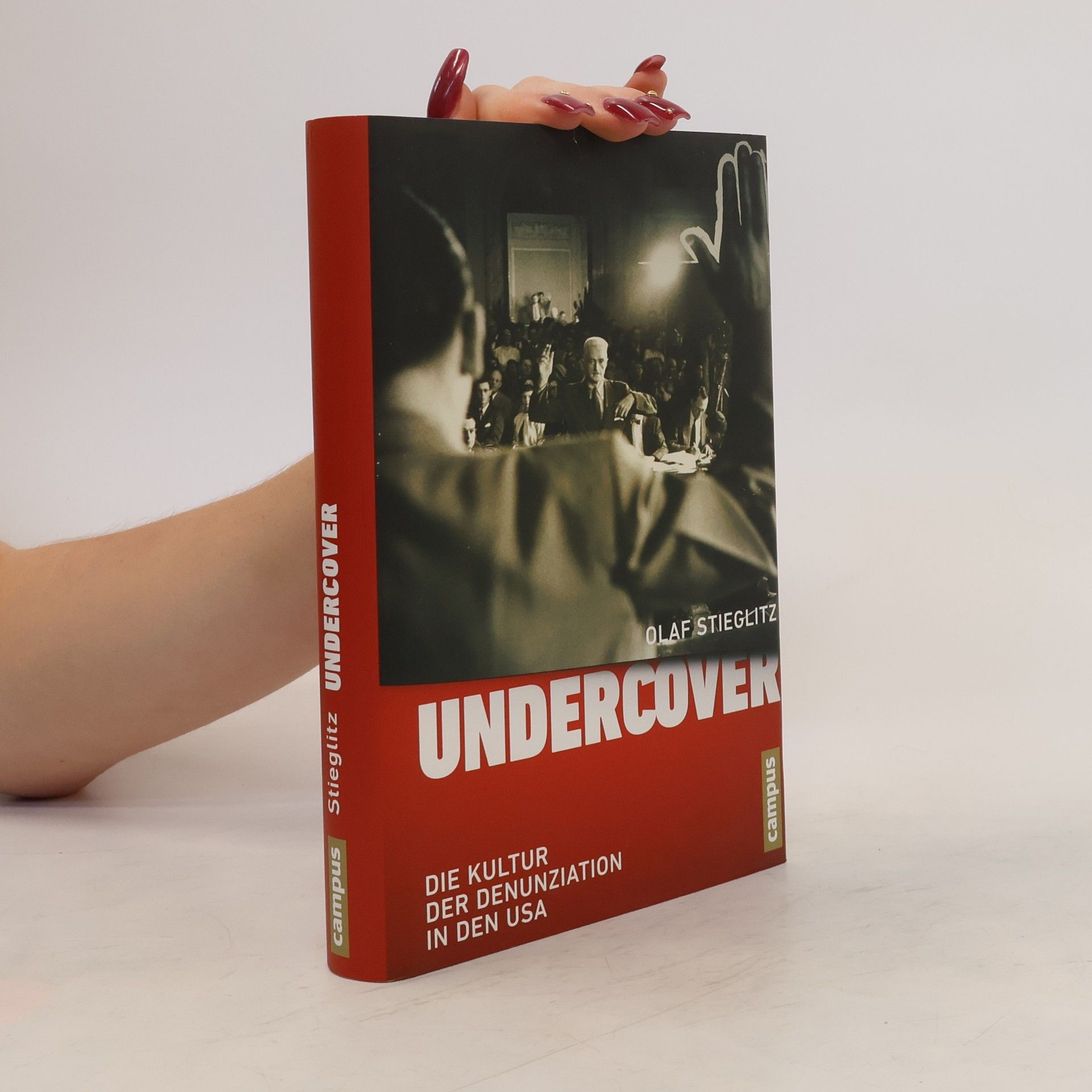

Denunziationen unterliegen auch in den USA einem moralischen Tabu. Sie gelten als geradezu unamerikanisch. Trotzdem war und ist die Denunziation allgegenwärtig, sie wurde verübt und bewertet, sie wurde verachtet oder als patriotische Pflicht gewürdigt. Olaf Stieglitz schildert, welche Rolle Überwachung und Spitzeltum seit dem Ende des 19. Jahrhunderts spielten und wie das jeweilige System der Denunziation organisiert wurde: ob beim Kampf gegen sexuelle Ausschweifungen oder organisierte Kriminalität, gegen politische Bewegungen oder den Terrorismus, ob für das FBI oder für Politiker wie den Senator Joseph McCarthy. Damit öffnet sich der Blick auf ein tief in der US-amerikanischen Kultur verankertes Charakteristikum: die Angst vor inneren und äußeren Feinden und die Verpflichtung, die Gesellschaft vor diesen Feinden zu schützen. Erst aus dieser Geschichte heraus wird nachvollziehbar, warum heute der „Krieg gegen den Terror“ weder vor der Aushöhlung der Verfassung und der Menschenrechte noch vor der Einspannung des Einzelnen in die Sorge um die innere Sicherheit haltmacht.

Olaf Stieglitz Boeken

1 januari 1966