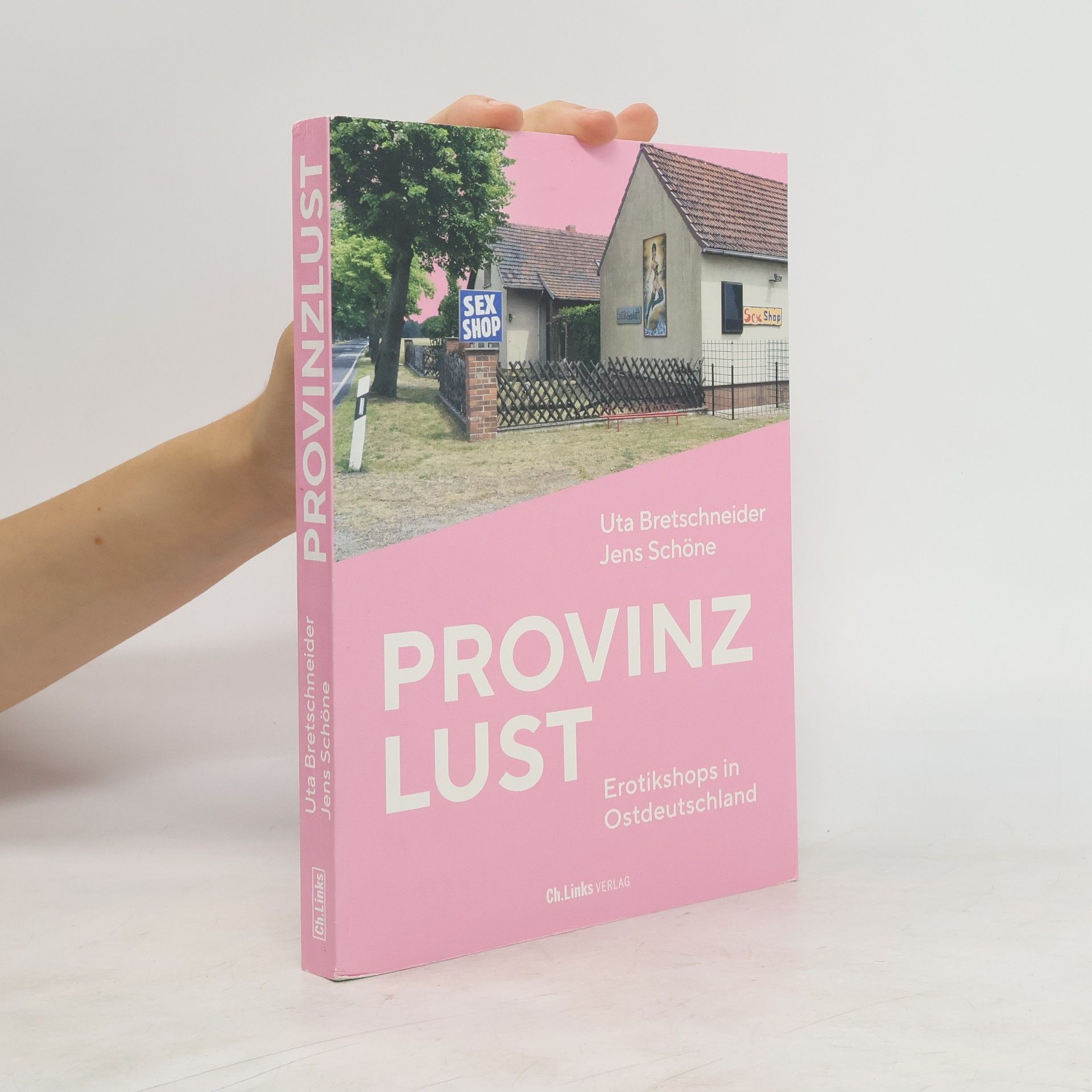

Provinzlust

Erotikshops in Ostdeutschland

Die Letzten ihrer Art – Sexshops in der ostdeutschen Provinz Die Jahre nach dem Ende der DDR waren eine Zeit zwischen Wut und Wunder, der enormen Hoffnungen und der großen wie kleinen Enttäuschungen, eine Zeit des Zusammen- und Aufbruchs in vielen Lebensbereichen. Aufbruch auch und besonders für den Handel mit Erotikartikeln, Pornografie und Sextoys. In der DDR existierte dieses Geschäft offiziell nicht und nahm in den frühen 1990er-Jahren eine sprunghafte Entwicklung. Uta Bretschneider und Jens Schöne beschreiben anhand der Erfahrungswelten und Lebenswege von Erotik- und Sexshop-Inhaber:innen die Möglichkeitsräume und -grenzen sowie die Wandlungsprozesse in ländlich geprägten Regionen und Kleinstädten bis heute. Der Band gibt Einblicke in ein intimes Kapitel der Transformationsgeschichte. Autorin und Autor sprachen mit Erotikshop-Betreiber:innen in Aschersleben, Cottbus, Freiberg, Herzberg, Ilmenau, Lauchhammer, Oschatz, Quedlinburg, Suhl, Weimar und Zwickau sowie in Berlin, Biebertal und Leipzig. Die Fotografin Karen Weinert und der Fotograf Thomas Bachler haben Interviewte und Orte porträtiert. Mit Fotografien von Karen Weinert und Thomas Bachler