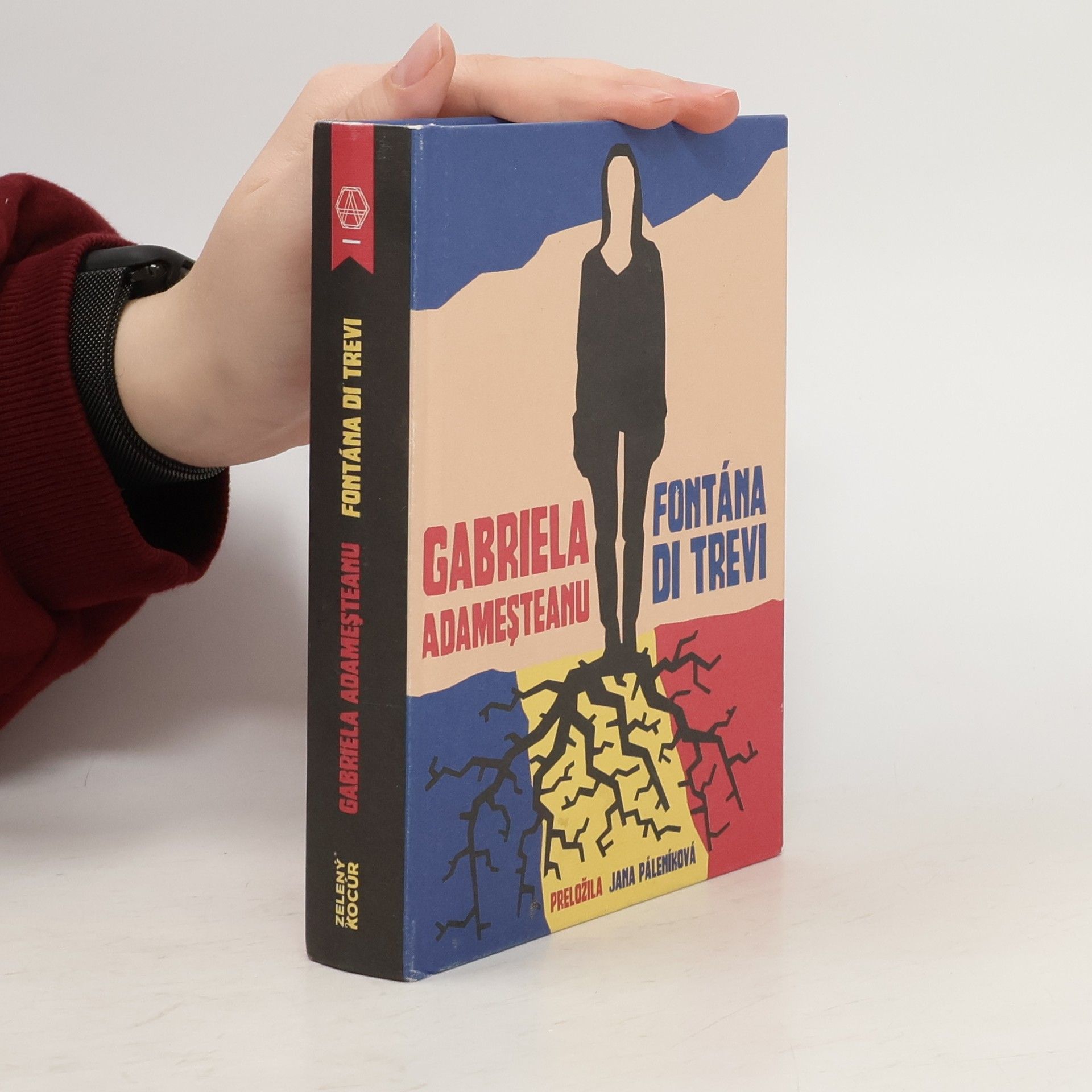

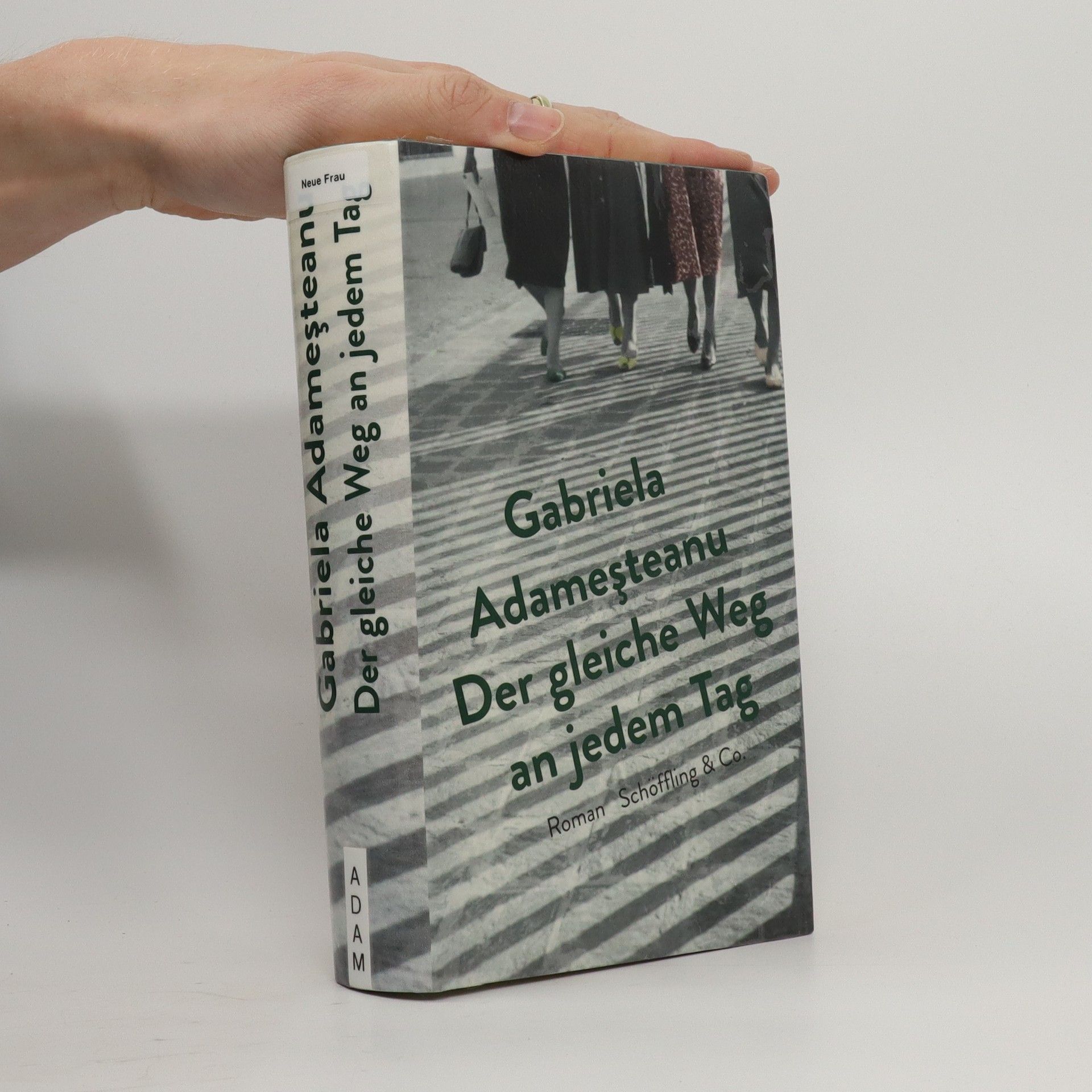

Fontána di trevi

- 456bladzijden

- 16 uur lezen

V Románe Gabriely Adamesteanovej Fontána di Trevi sa završuje osud emigrantky Leti?ie Braneovej, ktorá emigrovala do Francúzska a žije tam, ale často sa vracia do Rumunska, kde sa narodila a prežila mladosť. Jeden z dôvodov jej návratov do Bukurešti je pragmatický – reštitúcia rodinného majetku.Nie však jediný. Jej návraty sú predovšetkým spomienkami na minulosť, ktorú tam musí najskôr nájsť, aby sa s ňou mohla vyrovnať. V Bukurešti sa vždy ubytuje u svojich priateľov z mladosti Sultany a Aureliána, ktorí vystupujú v románe „naživo“, ale spolu s ostatnými evokovanými postavami predstavujú celú generáciu. Tú, čo v 50. rokoch poznala iba strach, neskôr žila veľmi opatrne a podozrievavo a až v čase zrelosti spoznala aj slobodu, ktorá sa ale rýchlo zvrhla na anarchiu. Aj preto je Fontána di Trevi – fikčný príbeh na pozadí dejinných udalostí – často označovaná ako román o postkomunistickom Rumunsku. Je to však aj kniha o ľudskej pamäti, o tom, ako možno zachovať kontinuitu alebo ako zmieriť minulosť s prítomnosťou. Titul románu je metaforou návratu, ktorý symbolizuje známa rímska fontána. Štýl románu je pútavý, predovšetkým vďaka neustálemu prelínaniu prítomnosti a nedávnej minulosti. Predstavuje reálie komunistického Rumunska, ktoré môžu vyvolať v tých, čo ich zažili, trpkú spomienku, v mladších zas smiech, údiv alebo aj nepochopenie.