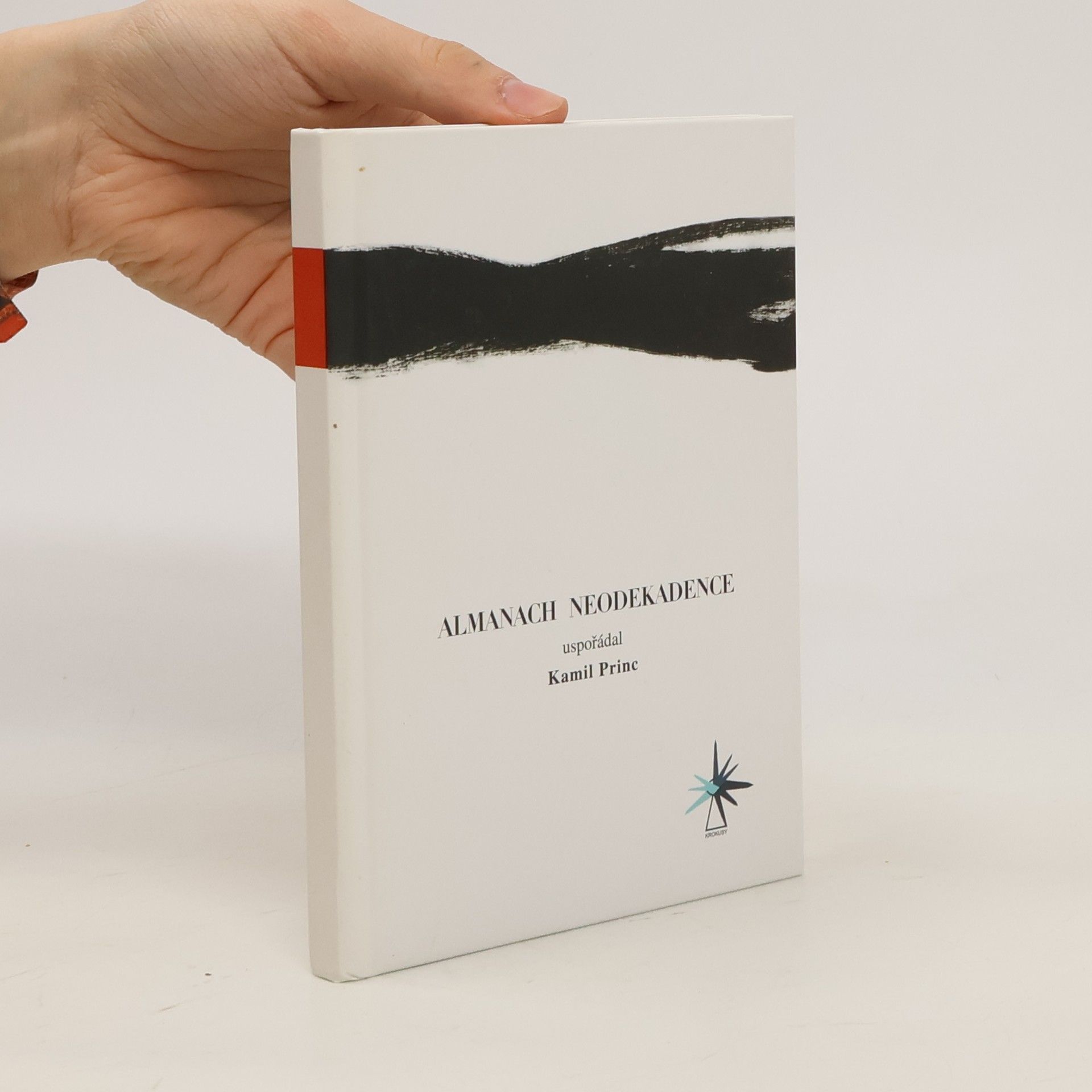

Almanach neodekadence

- 72bladzijden

- 3 uur lezen

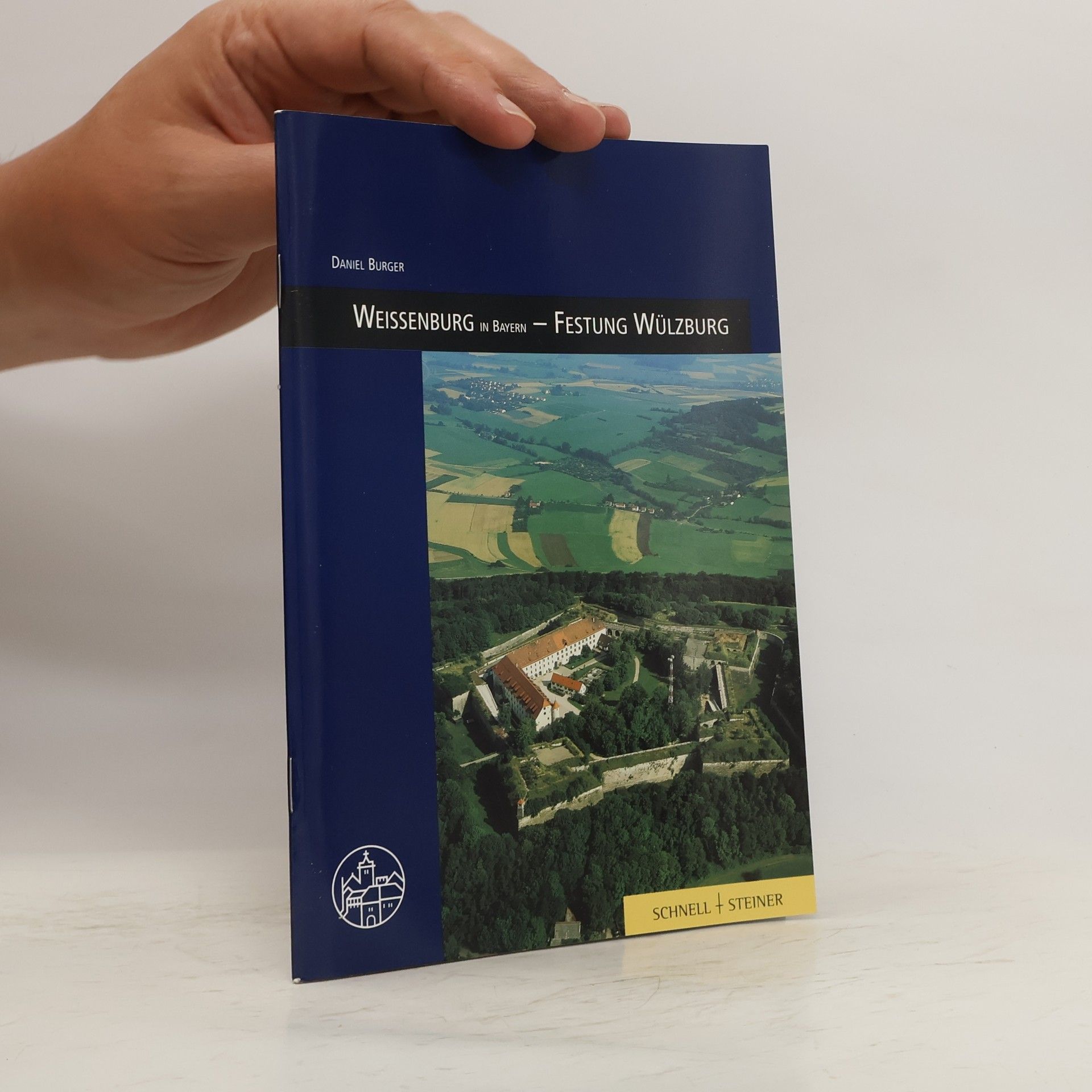

Kamil Princ navazuje tímto dílem na svou bakalářskou práci, zabývajcí se tématem "Neodekadence v současné české poezii". Touto knihou realizoval Kamil Princ svou vizi představit veřejnosti alespoň některé současné básníky "neodekadenty": tedy ty, kteří se ve svých dílech odkazují nejčastěji na období fin-de-sciecle i na dekadenci obecně. Tomu odpovídá i to, že jsou básně psány (až na výjimky) vázaným veršem,mj. alexandrinu,sonetu,objevuje se zde též villonská balada. Slovy autora: "V prosinci 2012 spatřil světlo světa mnou uspořádaný "Almanach neodekadence". I tentokrát na Vás čeká tango klasických básnických forem s vyvanutou atmosférou tlejících hřbitovů a mokvajících podzimů. To vše okořeněno špetkou (no, možná víc než špetkou) morbidity a perverze. Číst můžete díla Jiřího Feryny, Jana Mikeše, Davida Mareše, Pavla Martince, Daniela Burgera, Jolany Ševčíkové, Ondřeje Calty a ... mě." Zdroj: http://www.kamilprinc.cz/index.htm