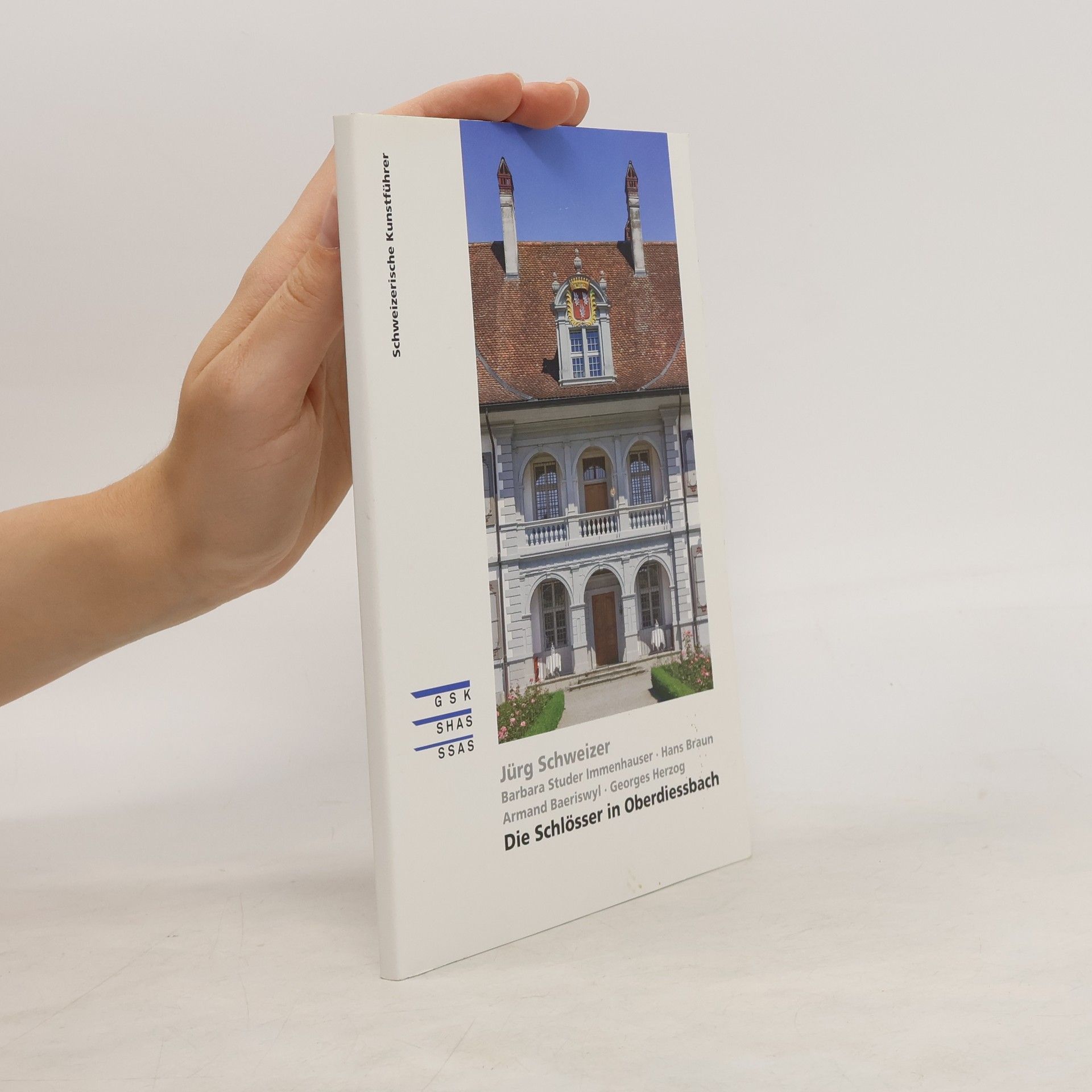

Die Schlösser in Oberdiessbach

- 100bladzijden

- 4 uur lezen

Die Schlösser von Oberdiessbach sind Denkmäler einer stolzen ehemaligen Gerichtsherrschaft des Alten Bern. Die Burg Diessenberg an der Flanke der Falkenfluh wurde als Sitz der Herrschaft im 15. Jahrhundert durch das Sässhaus am Dorfrand abgelöst, das die Aufsteigerfamilie von Diesbach in Etappen zum ummauerten und mit Tortürmen ausgezeichneten sog. Alten Schloss ausbaute. Eine neue Ära eröffnete 1647 Albrecht von Wattenwyl (1617–1671), der im Dienst des französischen Königs reich geworden war und die Herrschaft kaufte. Nach intensiver Planungsphase liess er 1668–70 durch den Architekten Jonas Favre das hochrepräsentative Neue Schloss erbauen, das sein Erbneffe Niklaus luxuriös ausstattete. Nach französischem Vorbild ist es, erstmals in der Schweiz, als offener Landsitz gestaltet und greift grossräumig in die Umgebung aus. Fassaden, Treppenanlage, Raumverteilung und Ausstattung entsprechen neuen herrschaftlichen Anforderungen. In mancher Beziehung ist das Schloss der Initialbau für die barocke Profanarchitektur der tonangebenden Schicht im Ancien Regime. Sigmund und Martine v. Wattenwyl, heutige Eigentümer der Domäne, haben in den letzten 25 Jahren die zwei Schlösser, ihre Nebenbauten und Gärten sorgsam restauriert und geöffnet.