Psychotherapiekarten Depression

PKP-Handbuch in polnischer Sprache

PKP-Handbuch in polnischer Sprache

Wie kam es, dass ich so geworden bin, wie ich bin? Wie steht es mit meiner emotionalen Intelligenz? Wie beziehungsfähig bin ich? Kann ich meine Persönlichkeit weiter entfalten? Wir können vor diesem Buch nur warnen, wenn Sie alles so lassen wollen, wie es ist. Nach der Lektüre sind einige Illusionen endgültig verloren, bequeme »Ich schaffe es ja doch nicht«-Haltungen unglaubwürdig geworden. Auch wenn manche alten Wunden noch einmal sehr schmerzen, auch wenn Sie nun mit einer völlig anderen Vergangenheit dastehen, gewinnen Sie Respekt vor sich selbst, vor den kreativen Fähigkeiten Ihrer autonomen Psyche und können positive Veränderungen Ihrer Lebens- und Beziehungsgestaltung nicht mehr so erfolgreich boykottieren. Ein Buch für Sie und Ihre besten Freunde.

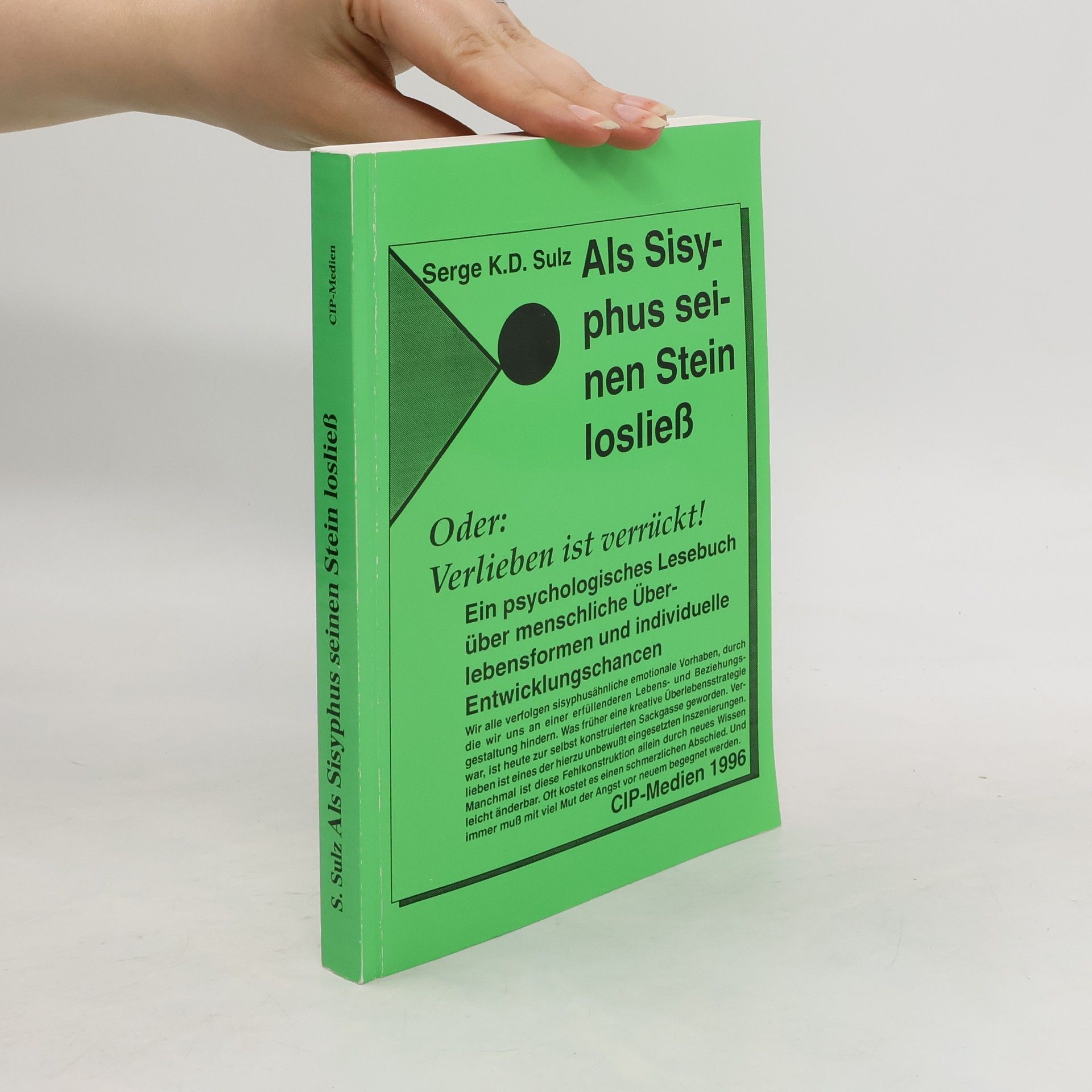

Ein psychologisches Lesebuch über menschliche Überlebensformen und individuelle Entwicklungschancen

Wir können vor diesem Buch nur warnen, wenn Sie alles so lassen wollen, wie es ist. Nach der Lektüre werden einige Illusionen unwiderruflich verloren gehen, und die bequeme Haltung „Ich schaffe es ja doch nicht“ wird unglaubwürdig. Auch wenn alte Wunden schmerzen und Sie mit einer neuen Perspektive auf Ihre Vergangenheit konfrontiert sind, werden Sie Respekt vor sich selbst und den kreativen Fähigkeiten Ihrer Psyche gewinnen. Positive Veränderungen in Ihrem Leben und Ihren Beziehungen werden nicht mehr so leicht zu boykottieren sein. Fragen wie „Wie kam es, dass ich so geworden bin, wie ich bin?“ und „Wie steht es um meine emotionale Intelligenz und Beziehungsfähigkeit?“ werden aufkommen. Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie die Einflüsse der Eltern, die Rolle von Angst und Wut, die Entstehung der Persönlichkeit, sowie den geheimen Code der psychischen Homöostase. Es behandelt auch die Überlebensmechanismen, verbotene Gefühle, die Entwicklung des Selbst und die Komplexität von Sexualität und Liebe. Abschließend wird das Thema Abschied und Neubeginn behandelt, und es gibt praktische Beispiele zur Selbstentwicklung. Dieses Buch fordert Sie heraus, sich mit Ihrer inneren Welt auseinanderzusetzen und Veränderungen aktiv zu gestalten.

Entwicklung von Affektregulierung, Selbstwirksamkeit und Empathie

Mit dem Ansatz der Mentalisierungsfördernden Verhaltenstherapie kombiniert Serge K.D. Sulz Konzepte der Verhaltenstherapie und psychodynamischen Psychotherapie und vermittelt essentielle Kompetenzen für die klinische Praxis. Der Prozess beginnt mit dem Aufbau einer sicheren Bindung und einer selbstwertstärkenden Beziehung. Hierbei wird die kindliche Überlebensstrategie als dysfunktionale Regel erkannt und durch eine positive Lebensregel ersetzt. Achtsamkeit rückt die Emotionsprozesse in den Mittelpunkt, während Emotion Tracking zur tiefen Reflexion anregt. Die Therapie fördert den Übergang von nicht-mentalisierten zu mentalisierten Stufen, was Selbstwirksamkeit und Empathie stärkt. Das Buch gliedert sich in mehrere Teile: Zunächst werden theoretische Grundlagen wie Neurobiologie, psychische Systeme und Entwicklungstheorien behandelt. Anschließend folgt die Diagnostik und Therapieplanung, die von der Bedingungsanalyse bis zur Fallkonzeption reicht. Der praktische Teil umfasst sieben Module, die sich mit der Gestaltung der therapeutischen Beziehung, Akzeptanz, Achtsamkeit, Emotion Tracking und der Förderung von Metakognition und Empathie befassen. Abschließend werden wissenschaftliche Studien zur Evaluation der Wirksamkeit der Therapieansätze präsentiert.

Anwendung, Entwicklung, Wirksamkeit

Die Pesso-Therapie bietet innovative Ansätze, um Patient*innen in ihren gegenwärtigen Gefühlen abzuholen und ihnen zu helfen, ihre tiefen Bedürfnisse empathisch zu erkennen. Durch Imagination erleben sie, was sie als Kinder von ihren Eltern gebraucht hätten, und können diese Erfahrungen in gegenwärtige Beziehungen integrieren. Die von Albert Pesso und Diane Boyden-Pesso entwickelte Methode, das Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP), begann als Körpertherapie, die Körpererfahrungen ins Bewusstsein rückt und neue vermittelt. Sie hat sich zu einer psychodramatischen Methode entwickelt, die Rollenspiele nutzt, um emotionale Kindheitserinnerungen hervorzubringen. Diese Methode erzeugt einen starken Kontrast zwischen tiefem Schmerz und dem Erleben von Glück und Gerechtigkeit. Die Beiträger*innen zeigen, wie entwicklungstraumatisierten Menschen durch körperorientierte psychotherapeutische Ansätze ein Gefühl von Sicherheit und Hoffnung zurückgegeben werden kann. Mit Beiträgen von Pesso und anderen Experten wird die psychologische Basis, die therapeutische Konzeption sowie Anwendungsbereiche und neue Entwicklungen der Pesso-Therapie behandelt. Die Inhalte reichen von der Behandlung sexueller Missbrauchsfolgen bis zur Förderung von Affektregulierung bei Kindern und Jugendlichen, unterstützt durch Evaluationen zur Wirksamkeit der Methode.

Theorie und Praxis eines innovativen Psychotherapieansatzes

Die SBT stellt eine moderne Weiterentwicklung der Strategischen Kurzzeittherapie dar und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der psychotherapeutischen Praxis. Sie ist auf dem neuesten Stand der Therapieentwicklung und positioniert sich als deutsches Pendant zu den innovativen Ansätzen der 3rd wave Verhaltenstherapie. Das Buch behandelt Interventionen bei verschiedenen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Trauma sowie bei onkologischen Erkrankungen und enthält Beiträge namhafter Experten auf diesem Gebiet.

Wirksame Interventionen bei Depression, Angst- und Zwangserkrankungen, Alkoholabhängigkeit und chronischem Schmerz

Ambulante und stationäre Therapie im Einzel- und Gruppensetting - Ein integratives Manual

Das Manual beinhaltet eine umfassende, ubersichtliche und flexibel anpassbare Therapieeinheit fur die strukturierte Behandlung von Alkoholabhangigkeit. Die von den Autoren entwickelte und evaluierte Psychiatrische Kurz-Psychotherapie (PKP) eignet sich sowohl fur die Richtlinienbehandlung durch Psychologische Psychotherapeuten als auch als Einzel- und Gruppentherapie in Klinik, Praxis und in der Suchtberatungsstelle. Die Leistungen konnen in jedem Setting abgerechnet werden. Im integrativen Manual wird der verhaltenstherapeutische Ansatz um eine systemische und psychodynamische Perspektive erganzt.

Praxis der Emotionsregulation in der Psychotherapie

Serge K.D. Sulz bietet Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten jeglicher Therapierichtung einen gut erlernbaren, sicheren Weg zu einer effizienten Therapie, in deren Mittelpunkt die Emotionsregulation steht. Sie können sich so eine effektive emotive Gesprächsführung auf wissenschaftlicher Basis aneignen. Durch das integrative Moment des Ansatzes kann jeweils das ergänzt werden, was der eigene Therapieansatz vermissen lässt.Zwei Vorgehensweisen sind bei der Emotionstherapie das Emotion Tracking und das Emotionsregulationstraining. Das Ziel ist die Formulierung einer neuen Lebensregel, die die dysfunktionale Überlebensregel ersetzt. Ausgehend von der Entwicklungspsychologie können unbewusste pathogene Fehlregulationen der Affekte aufgegriffen und durch einfache Interventionen modifiziert werden, sodass sowohl eine gesunde Affektregulierung als auch eine metakognitive Entwicklung mit der Erfahrung von Selbstwirksamkeit und der Befähigung zur Empathie möglich werden. Emotionsexposition mit Wut- und Trauerexposition nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein.

Anleitung zur Therapiedurchführung