Der Band setzt sich in vielfältiger Form mit den Arbeitsweisen, Widerständen und Überraschungen auseinander, die theatrale Lernprozesse für Spielleitung und Gruppe bereithalten. Die Autoren befassen sich mit den Begriffen des Lernens und den - auch in der Theaterpädagogik - verbreiteten Bildungsvorstellungen. Sie beschreiben Kernbegriffe theatraler Lernprozesse (Experiment, Stillstand, Mimesis, Aleatorik, kommunikatives Vakuum, Gegenwartsidentität) sowie deren Umsetzungen in der theaterpädagogischen Praxis in der Schule und ergeben einen Überblick über die (subjekt-)philosophischen Grundlegungen ihrer Arbeit. Das Buch bietet Lehrern, Spielleitern und Theaterpädagogen vielfältige Anregungen, um sich mit den eigenen Vorstellungen über Lehr- und Lernziele, ihrer Perspektive auf die Lerngruppe und ihren interaktiven und kommunikativen Prozessen auseinander zu setzen.

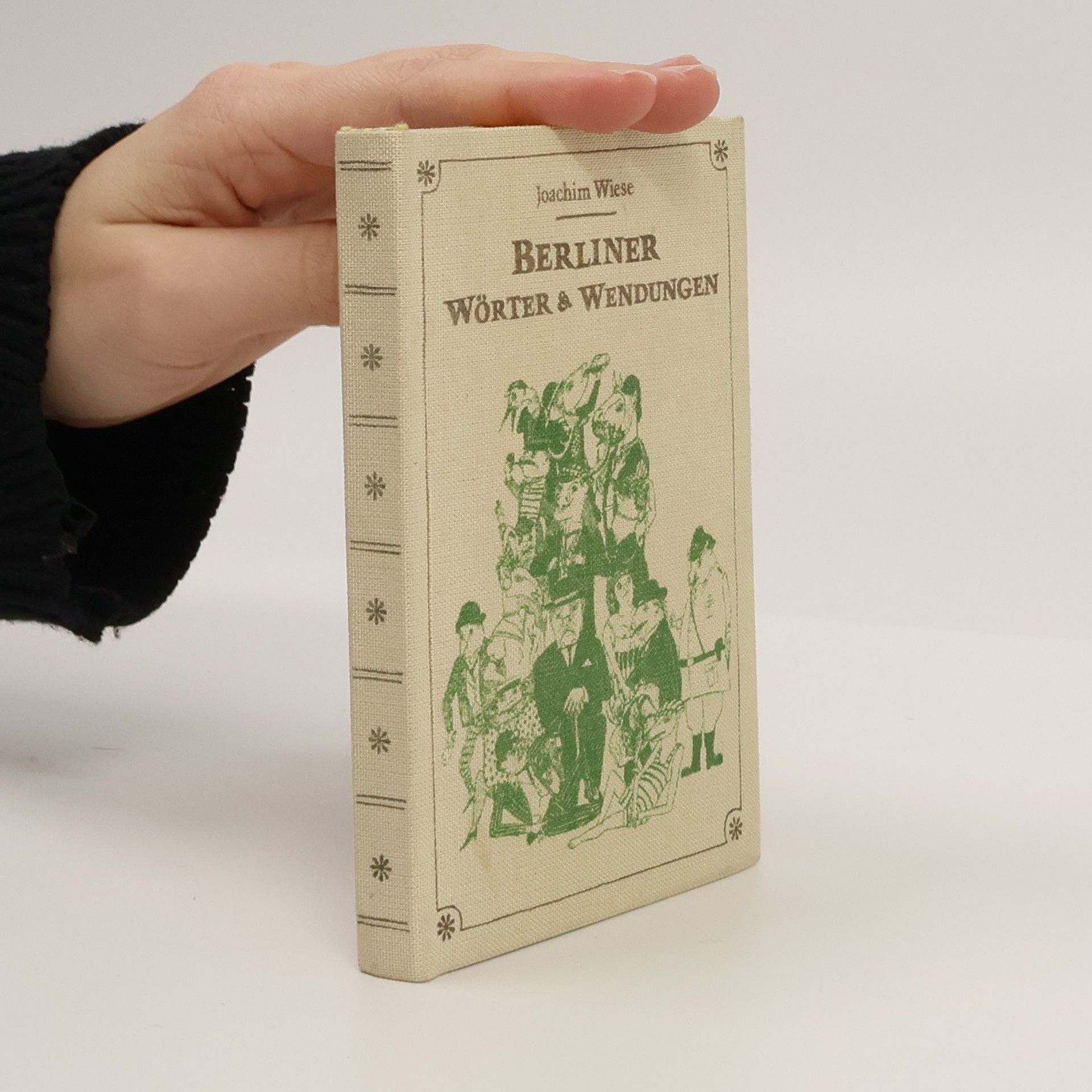

Joachim Wiese Boeken