Goethe und Umkreis

Gemälde / Graphik / Skulpturen / Goetheana

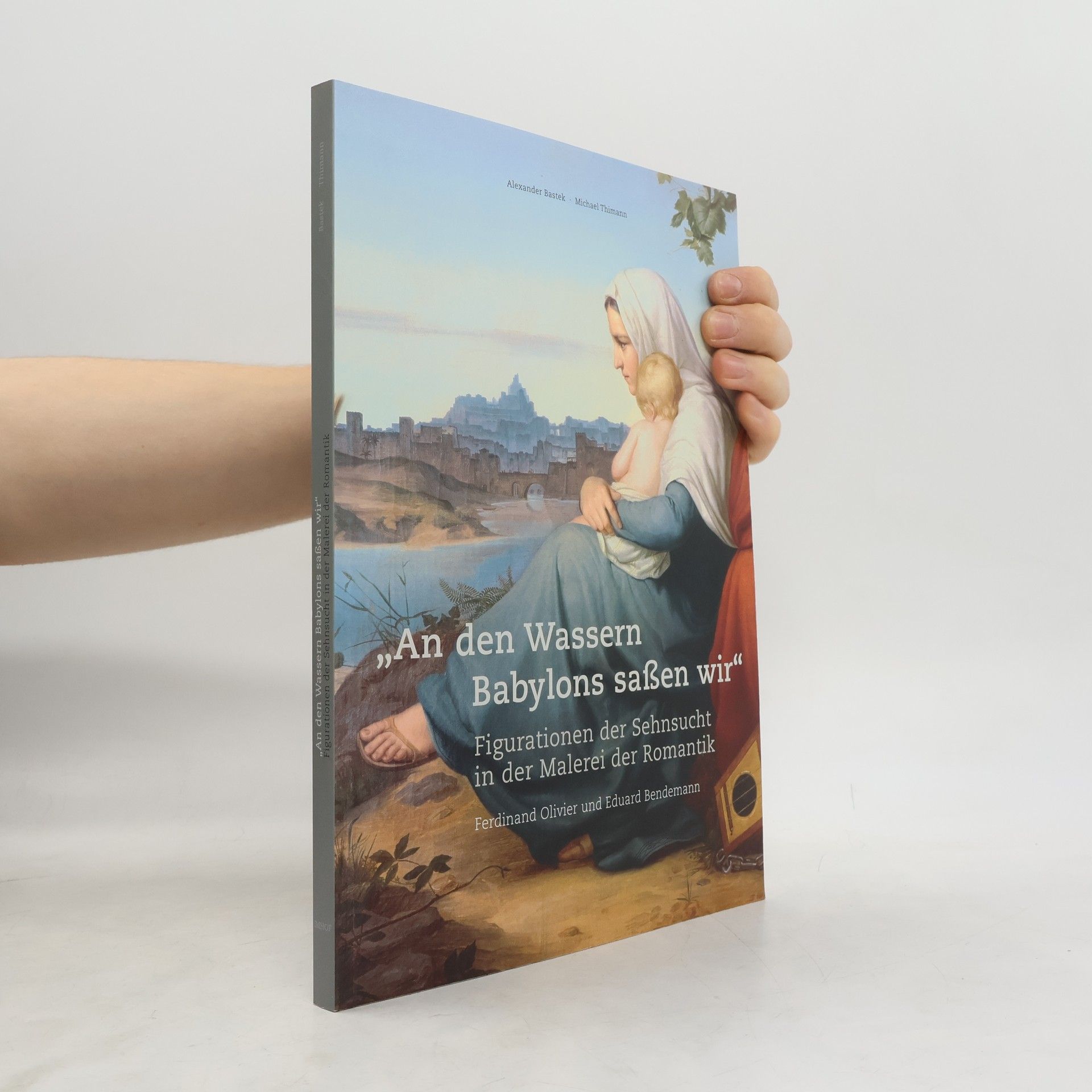

Johann Wolfgang von Goethe hat als Dichter und Naturforscher die Epoche von etwa 1780 bis 1830 geprägt, die als „Goethezeit“ bekannt ist. Sein Einfluss erstreckte sich auch auf die bildenden Künste, wo er aktiv an deren Entwicklung teilnahm. Als Sammler von Zeichnungen und Druckgraphik, produktiver Kunstschriftsteller und Initiator der „Weimarer Preisaufgaben“ (1799-1805) strebte er danach, das Niveau der Historienmalerei in Deutschland zu heben. Goethes Auseinandersetzung mit den Künsten ist facettenreich und eng mit der deutschen Kunst- und Geistesgeschichte um 1800 verbunden, was es schwierig macht, all seine Äußerungen und seinen Einfluss auf Künstler vollständig zu erfassen. Der Katalog „Goethe und Umkreis“ beleuchtet Konstellationen, Verknüpfungen und Repräsentationen im Kosmos Goethe durch ausgewählte Objekte. Neben genuinen Kunstwerken, die Goethe zeigen oder von ihm inspiriert wurden, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Kunst der Goethezeit, insbesondere der deutschen Romantik. In der präsentierten Sammlung agiert Goethe als zentrales Ausstrahlungsphänomen seiner Epoche. Seine Persönlichkeit, das Bild, das Zeitgenossen von ihm hatten, sein Kunstgeschmack, seine Sammelaktivitäten und sein Einfluss auf die zeitgenössische Kunst sowie seine Auseinandersetzung mit der Romantik werden anschaulich dargestellt.