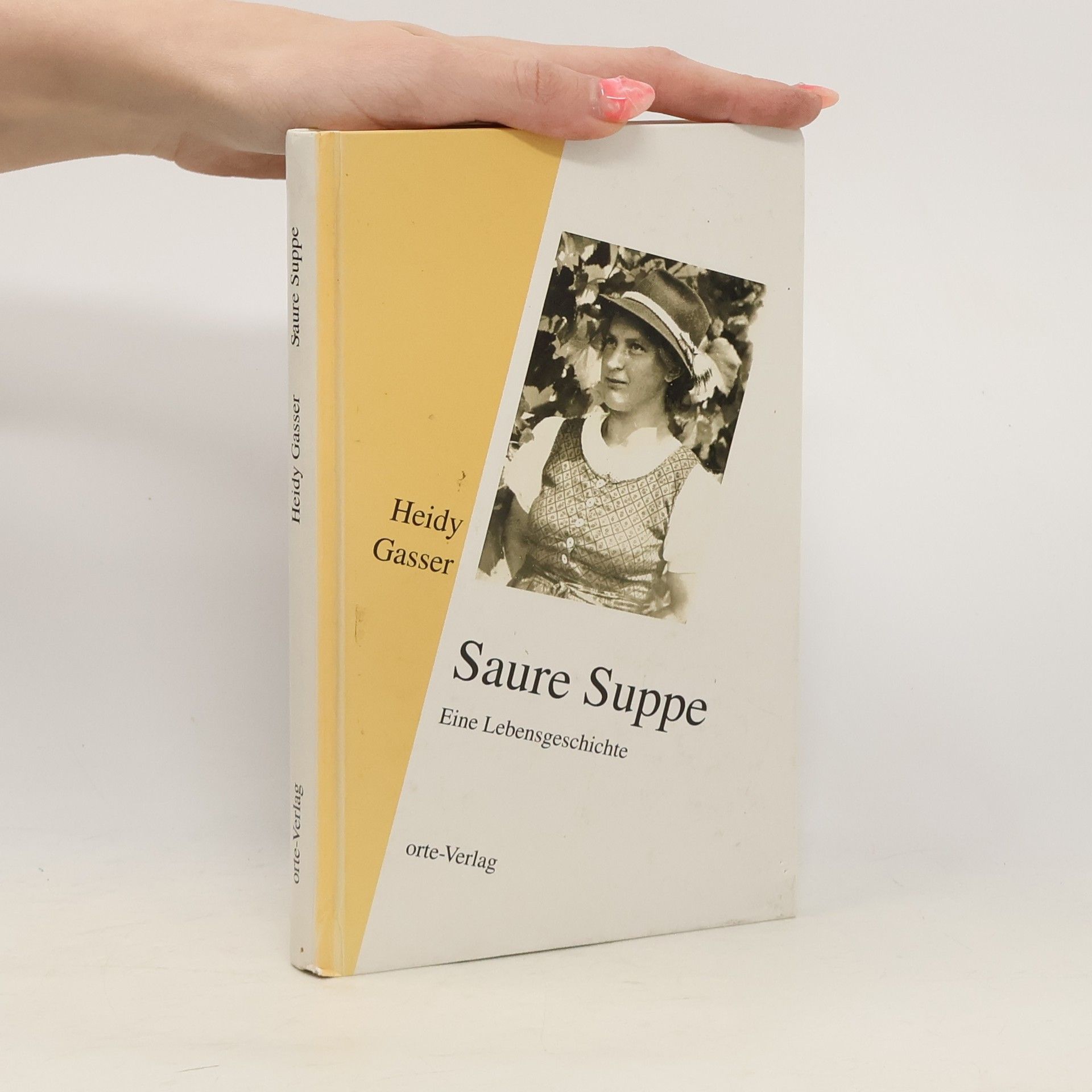

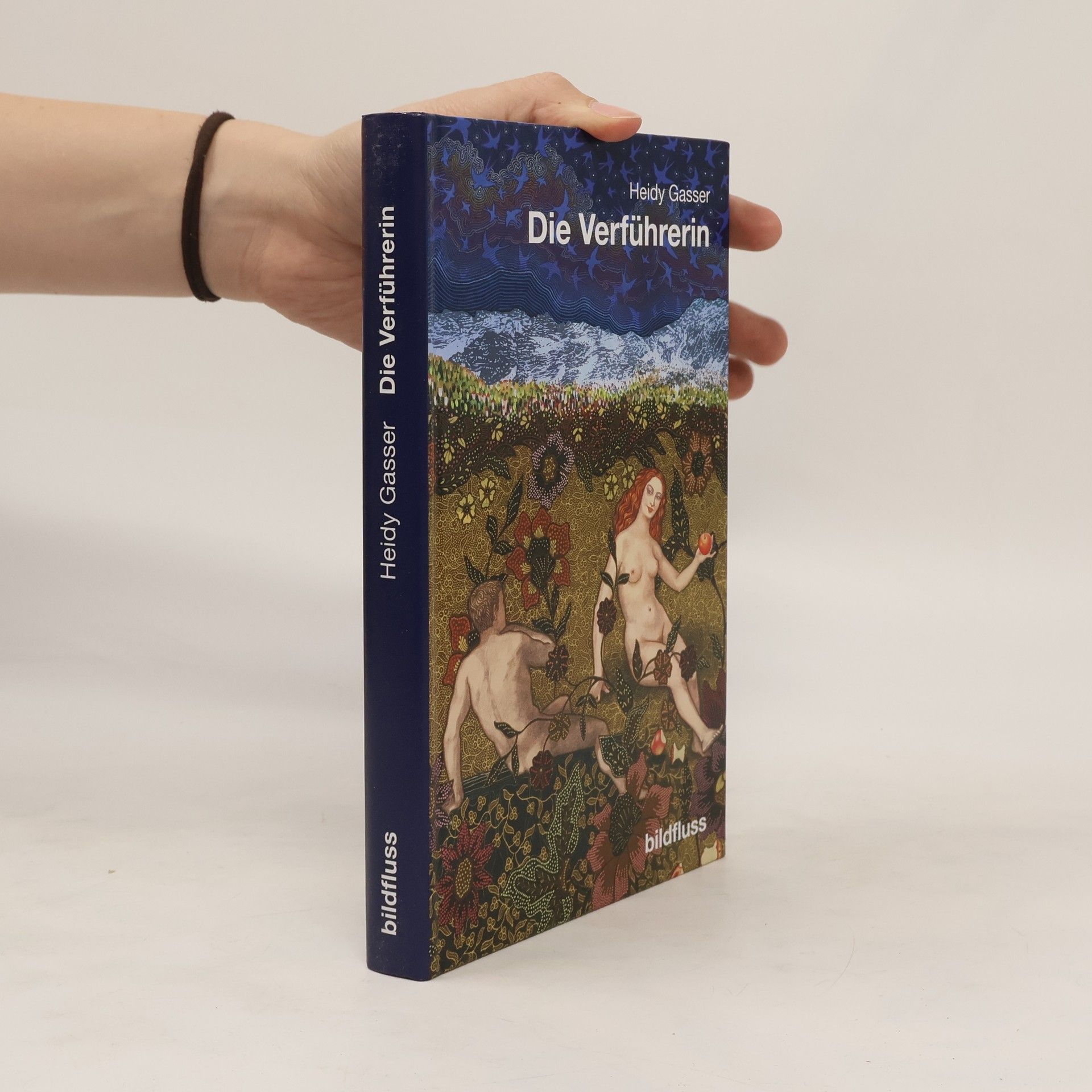

Nach dem Tod der Mutter wird ihr geheimer Sekretär geöffnet, dessen Schlüssel sie stets behütete. Darin finden sich Liebesbriefe von Priestern und Mönchen, adressiert an Ruth, die Mutter von Vera und Leonie. Diese Briefe bringen Licht in alte Geschichten und führen die Schwestern auf eine Spurensuche, bei der sie Erstaunliches entdecken. Sie finden einen geheimen Bruder, vor der Heirat ihrer Mutter geboren, und reisen nach Italien, um ihn zu finden. Ein altes Fotoalbum wirft Fragen zur geheimen Liebe ihrer Mutter auf, die von Eifersucht geprägt war und das Familienleben vergiftete. Ihr sensibler Ehemann war überfordert mit Ruths lebenshungriger, sinnlicher Natur. Was wie die Zutaten eines Unterhaltungsromans erscheint, ist eine wahre Geschichte. Die Autorin selbst durchstöberte Ruths Dachboden und fand einen Koffer voller berührender, erotischer und manchmal verwirrender Briefe. Einige Mönche kehrten nach ihrer ersten Liebe zu ihrer Berufung zurück, während andere ein Leben lang an Ruth hingen. Trotz ihrer Unscheinbarkeit hatte sie Charme und war auf der Suche nach bedingungsloser Liebe. Ihre Eltern, ein bekannter Politiker und eine gefühlskalte Alpinistin, prägten ihr Leben. Die Aufnahme eines gleichaltrigen Jungen in die Familie führte zu einer ersten, beinahe besessenen Liebe. Aus all diesen Erlebnissen entfalten sich die stärksten Liebesgeschichten, die die zerstörerische Liebe der Eltern widerspiegeln.

Heidy Gasser Boeken

12 juni 1957