Gerhard Kletter Boeken

Das „Gänsehäufel“ wird 100 Jahre alt. Nichtwiener haben keine Ahnung, wovon gesprochen wird, die Wiener aber verbinden mit diesem Wort Sommer, Badevergnügen, Segel- und Rudersport, Gesundheit, Sandstrände und auch erotische Erinnerungen. Der „Gänsehäufel-Prophet“ Florian Berndl, hat auf seinen Wanderungen die Insel in der Alten Donau entdeckt und 1900 von der Stadt Wien gepachtet. Der naturverbundene Berndl begann dort badefreudigen Wienern und Wienerinnen naturbezogene Körperkultur näherzubringen. 1907 übernahm die Stadt Wien das Areal und begründete damit den erfolgreichen Badebetrieb. Das Gänsehäufel hat bis heute nichts von seiner Anziehung verloren und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Autoren führen in Wort und Bild durch die Geschichte von Wiens beliebtem Strandbad.

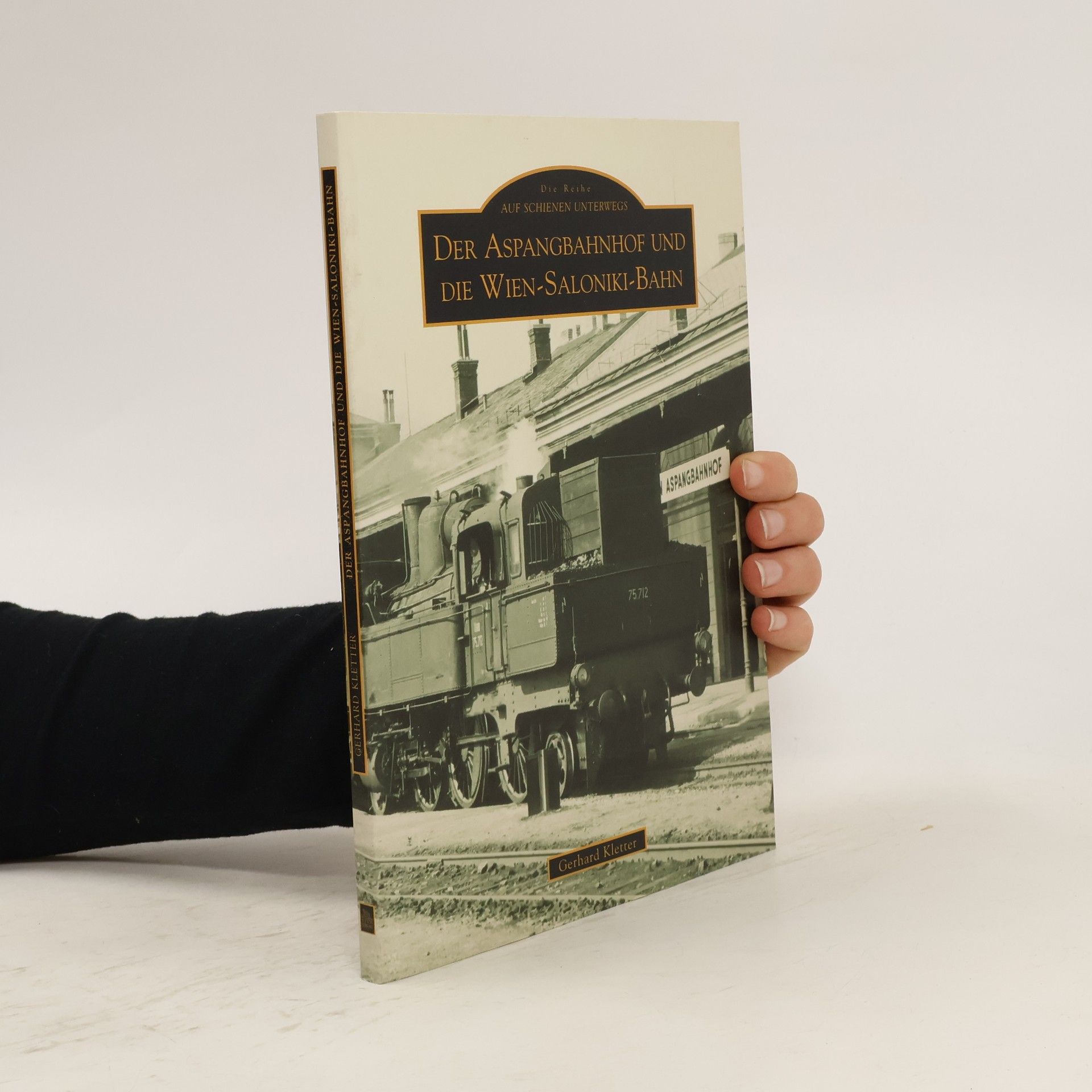

Als in der Monarchie das wirtschaftliche Interesse am Balkan zunahm, bemühte sich die Eignerin des Wiener Neustädter Kanals, die Erste österreichische Schifffahrts-Canal-AG, um eine Eisenbahnkonzession. Gemeinsam mit der Société Belge des chemins de fer wurde die k.k. private Eisenbahn Wien-Aspang gegründet und bis 1881 der Aspangbahnhof im historisierenden Rennaissancestil errichtet. Gleichzeitig begann der Bau der rund 85 Kilometer langen Bahnlinie. Die aufgestellten Grenzsteine trugen die Initialen W.S.B. für Wien-Saloniki-Bahn, die der ursprünglichen Planung entsprochen hätten. In den Jahren 1939 bis 1943 wurden vom Aspangbahnhof zehntausende österreichische Juden deportiert und kehrten nicht mehr zurück. Während der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg diente der Aspangbahnhof der britischen Besatzungsmacht als Kopfbahnhof. Der Bahnbetrieb wurde bis zur Sperre des Bahnhofs im Jahre 1971 aufrechterhalten. 1977 verschwand das inzwischen zur Ruine gewordene Gebäude. Gerhard Kletter ist vielen Lesern bereits durch seine Bücher Der Friedhof St. Marx und Der Esterházykeller in Wien bekannt. Für diesen Bildband hat er über 150 historische Aufnahmen ausgewählt, die den Aspangbahnhof und die Wien-Saloniki-Bahn wieder aufleben lassen.

Fast 2000 Jahre dienten etagentiefe Keller unter den Häusern von Wien als Vorratslager. Viele wurden zu Weinschenken, in Wien liebevoll Stadtheurige genannt. Immer wieder boten diese Keller Schutz in Notzeiten. Die ersten Christen verbargen sich in den so genannten Katakomben. Während der Türkenbelagerung suchten die Bürger Schutz vor Kanonenkugeln und im Zweiten Weltkrieg vor den ungeheuren Zerstörungskräften der Bomben. Die kaisertreue ungarische Familie Esterházy half im Jahre 1683 tatkräftig mit, die türkische Belagerung abzuwehren. Sie schenkte allen Verteidigern der Stadt in ihrem Keller kostenlos Wein aus, um die Abwehrkraft zu stärken. Dieser reich bebilderte Band schlägt einen Bogen von den Anfängen des „Esterházykellers“ bis in die heutigen Tage. Rund 100 bislang meist unveröffentlichte Fotografien aus dem Archiv der Familie Esterházy dokumentieren die beeindruckende Geschichte des weltberühmten Weinkellers und der Fürstenfamilie. Univ. Prof. Dr. Gerhard Kletter hat bereits mehrere historische Bücher über Wien und seine Institutionen veröffentlicht und ist vielen Lesern bereits durch seine Veröffentlichung „Der Friedhof St. Marx“ bekannt, die ebenfalls im Sutton Verlag erschienen ist. Mit diesem Buch präsentiert er einen spannenden Rückblick auf die Geschichte des nach wie vor beliebten „Esterházykellers“ in Wien.

Die Wiener verbinden mit dem Friedhof zu St. Marx heute weniger eine Begräbnisstätte als vielmehr einen Ort, an dem man spazieren gehen, die jährliche Fliederblüte genießen und sich erholen kann. Denn im Jahre 1874 fand hier zum letzten Mal ein Toter seine letzte Ruhe. Der Friedhof vermittelt bis heute das Lebensgefühl der Zeit, in der Wien der Mittelpunkt eines mächtigen Staates war. Bei einem Besuch verspürt man aber auch die damals aufkommende Morbidität des „fin de siècle“ und kann den Umgang mit dem Tod nachvollziehen, den die Wiener heute noch pflegen. Auch wenn viele Inschriften bereits verblasst sind und einiges mittlerweile unverständlich ist, bleibt der Friedhof ein wichtiger Zeuge aus dem Wien des Biedermeier. Und wie jeder Friedhof weckt er Erinnerungen an längst Verstorbene, die uns bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Allen voran Mozart, der 1791 in einem Armengrab auf dem „St.-Marxer Communalen Friedhof“ beigesetzt wurde. Auch Anna Strauß lag hier begraben, die Mutter jenes Komponisten, der einen der berühmtesten Walzer komponiert hat. Univ. Prof. Dr. Gerhard Kletter ist bereits mit mehreren historischen Büchern über Wien und seine Institutionen hervorgetreten, neben anderen auch über den Cobenzl, dessen erster Besitzer, Graf Cobenzl, auch hier auf dem Friedhof St. Marx begraben ist.