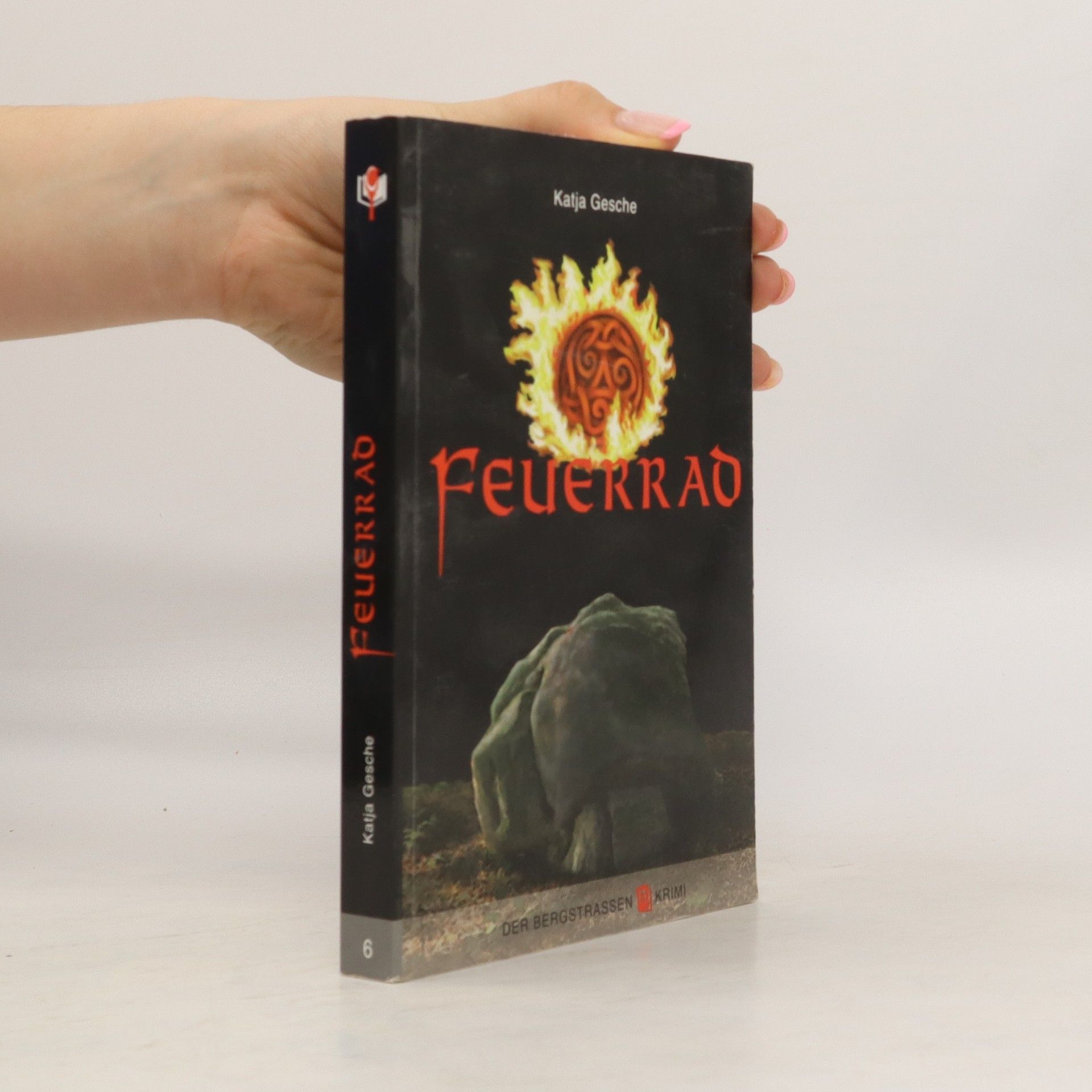

Die Idylle im friedlichen Odenwald wird jäh gestört, als brutale Morde die Einwohner des Weschnitztales erschüttern. Der Schreinersohn Gregor Lehmann, der mit seinem Vater Franz, der erfolglosen Sarah Kuschkin und der Künstlerin Lise in einer alternativen Hofgemeinschaft lebt, gerät ins Visier der Ermittler. Ist Gregor tatsächlich ein Mörder? Die Polizei tappt im Dunkeln. Um Gregor zu entlasten, ermittelt Sarah auf eigene Faust. Gemeinsam mit ihren Freunden entdeckt sie eine Spur, die in die ländliche Esoterik-Szene führt. Befindet sich der Täter etwa unter Kartenlegern, Teufelsanbetern und Hexen? Oder haben die Untaten doch einen ganz anderen, profaneren Hintergrund? Mit viel Liebe zu den regionalen Besonderheiten ihrer Heimat bietet Katja Gesche dem Leser in ihrem Kriminalroman »Feuerrad« eine Mischung aus Spannung, Mystik und Ironie. Weitere Infos: www.kehl-verlag.de

Katja Gesche Boeken