Stephan Krass Boeken

Die Spur der Buchstaben

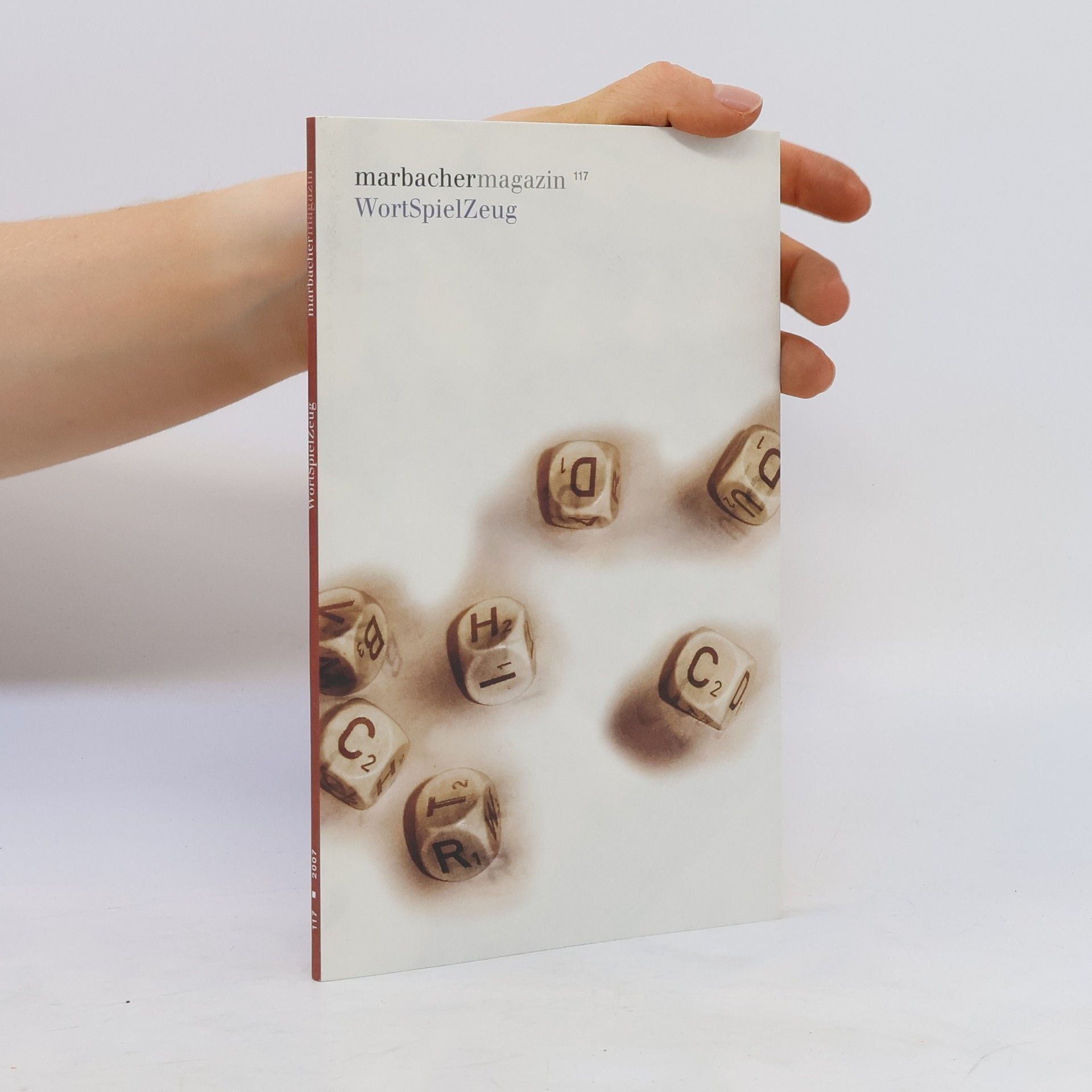

Alphabet. Blaupause. Code

»Die Buchstaben sind wie Ameisen und haben ihren eigenen geheimen Staat.« Dass Elias Canetti damit recht hatte, können alle bestätigen, die täglich mit Text zu tun haben. Buchstaben sind nicht nur vielseitig einsetzbare Schriftzeichen, die unter dem Dach des Alphabets ihr semantisches Potenzial entfalten, sie sind auch eigenwillige Gesellen, die uns häufig nur allzu gern durch die Finger schlüpfen und Schabernack treiben. Stephan Krass' ebenso kluges wie unterhaltsames Buch stellt die Buchstaben nun aufs wohlverdiente Podest und weckt Wussten Sie eigentlich, welche Strafe die unterlegenen Poeten bei den regelmäßigen Dichterwettkämpfen am Hofe des Tyrannenkaisers Caligula zu erdulden hatten?* Oder welcher deutsche Schriftsteller für den Suppenhersteller Maggi Werbeslogans dichtete?**Die Spur der Buchstaben ist jedoch nicht allein eine Spielanleitung. Die 26 Kapitel über Alphabet, Blaupause, Code und vieles mehr sind trotz ihrer Kürze von beeindruckender poetologischer Tragweite und schrifthistorischer Tiefe. Man wird nach der Lektüre einmal mehr zu dem Schluss kommen, dass Sprache und Schrift unsere Realität nicht nur abzubilden, sondern auch zu formen vermögen.* Sie mussten so lange ihre Wachstafeln ablecken, bis alle Inskriptionen wieder verschwunden waren.** Frank Wedekind, Ende des 19. Jahrhunderts.

Der Speermann

Theaterstück

Radiozeiten

Vom Ätherspuk zum Podcast

Die Geburtsurkunde des Radios in Deutschland ist auf den 29. Oktober 1923 datiert. Vier Jahre später schon ließ sich Charles Lindberghs spektakulärer Flug über den Atlantik per Funk verfolgen. Das Weltgeschehen drang von da an bis in die entlegensten Winkel. Ein Knopfdruck genügte. Stephan Krass nimmt seine Leser mit auf eine fulminante Reise durch hundert Jahre Rundfunk – von den verheißungsvollen Anfängen in der Weimarer Republik über die Gleichschaltung unter Goebbels und dem akustischen Krieg alliierter Geheimdienste bis hin zu den legendären philosophischen Streitgesprächen der frühen Bundesrepublik, den Hörspielen, Bildungs- und Unterhaltungssendungen, Sportübertragungen und Livereportagen. Schließlich blickt er auf das erfolgreichste akustische Medium seit der Erfindung des Radios: den Podcast.

Die Stunde des Seepferdchens

Ein MemoRandom

Mit den Erinnerungen verhält es sich wie mit den Gedanken. Wir können sie nicht erzwingen, sie kommen zu uns. Ohne Ankündigung blitzen sie am Firmament der Memoria auf und streuen von weit her ein Wort, ein Bild oder eine Befindlichkeit in unsere Gegenwart. So entsteht ein Netz von Erinnerungssegmenten, die sich keiner chronologischen Struktur beugen, sondern eine eigene Ordnung aus verborgenen Verknüpfungen bilden. Mal streifen die Erinnerungen signifikante Ereignisse, mal banale Begebenheiten; mal kreisen sie um biographische Daten, mal um Momente der Zeitgeschichte; mal richtet sich der Fokus auf gerade erst vergangene Lebensstationen, mal reicht er weit zurück in die Kindheit. So fügen sich die verschiedenen Erinnerungssplitter zu einer szenischen Collage: subjektiv, assoziativ, momenthaft.