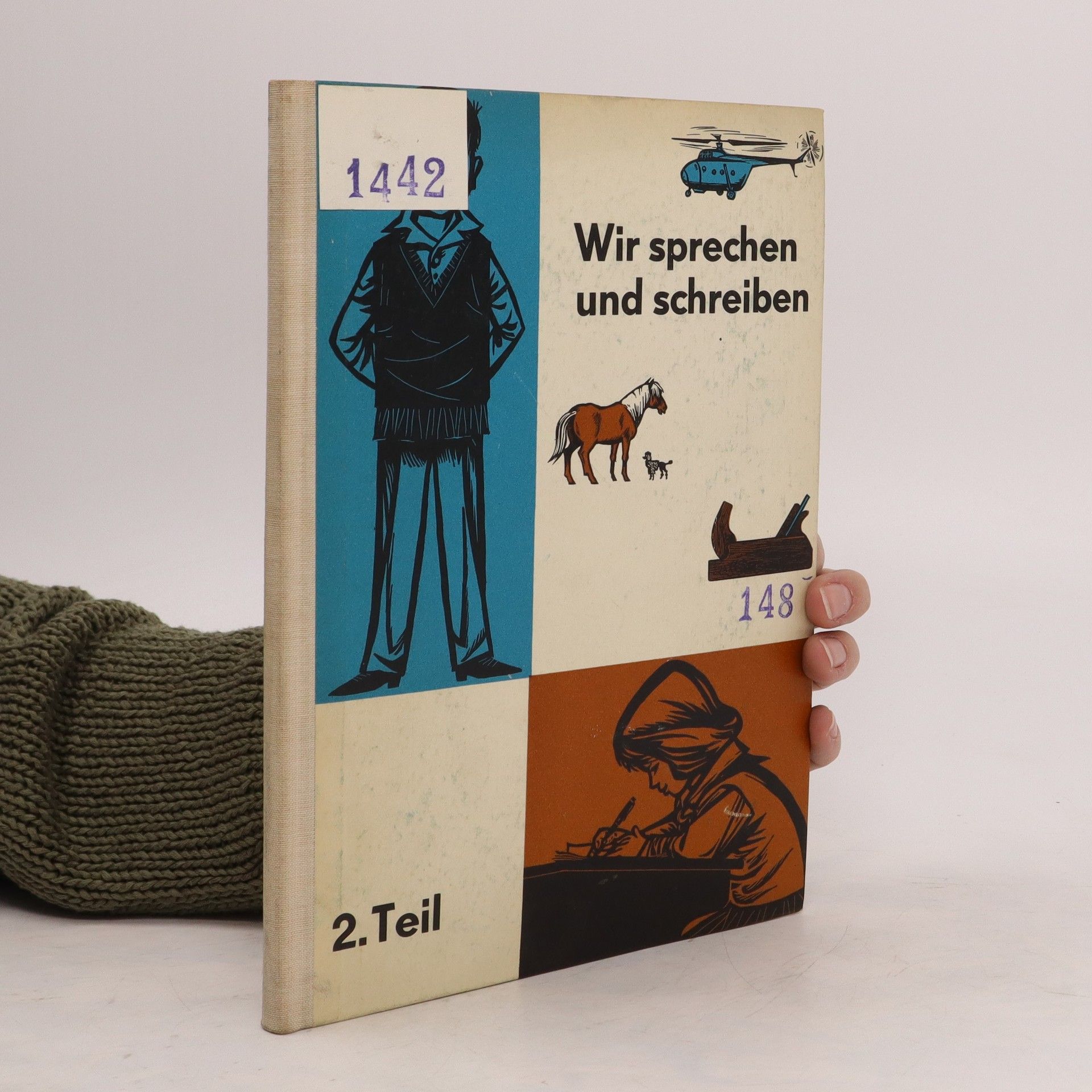

Wie wir sprechen und schreiben

- 278bladzijden

- 10 uur lezen

Die Anthologie führt den Leser zunächst zu den Kerngebieten der Linguistik: Die Beiträge im ersten Teil thematisieren Entwicklungen des Deutschen in Wort-, Satz-, Laut- und Schriftgrammatik, etwa die Semantik von „werden“ oder das sogenannte Doppelperfekt in „Er hat ihn gesehen gehabt“. Im zweiten Teil hat die Auslandsgermanistik das Wort, deren Wahrnehmung des Deutschen häufig innovativer und klarsichtiger als die innerdeutsche Sichtweise ist. Im Band geht es u. a. um die Angemessenheit und Nützlichkeit von Bedeutungsangaben im Duden-Band „Redensarten“. Historisch orientiert ist ein Aufsatz zur Schreibung frühneuhochdeutscher Eigennamen im Meißner Rechtsbuch. Im letzten Teil der Festschrift richtet sich der Blickwinkel auf den Kontext gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die in Wechselwirkung zur (deutschen) Sprache stehen: Diskutiert wird z. B. die Frage, welche Rolle das Deutsche als Mutter- und Fremdsprache in der universitären Bildung spielt und wie sich die Wahl einer bestimmten Sprache als Firmensprache auf die Produktivität eines Konzerns auswirken kann.