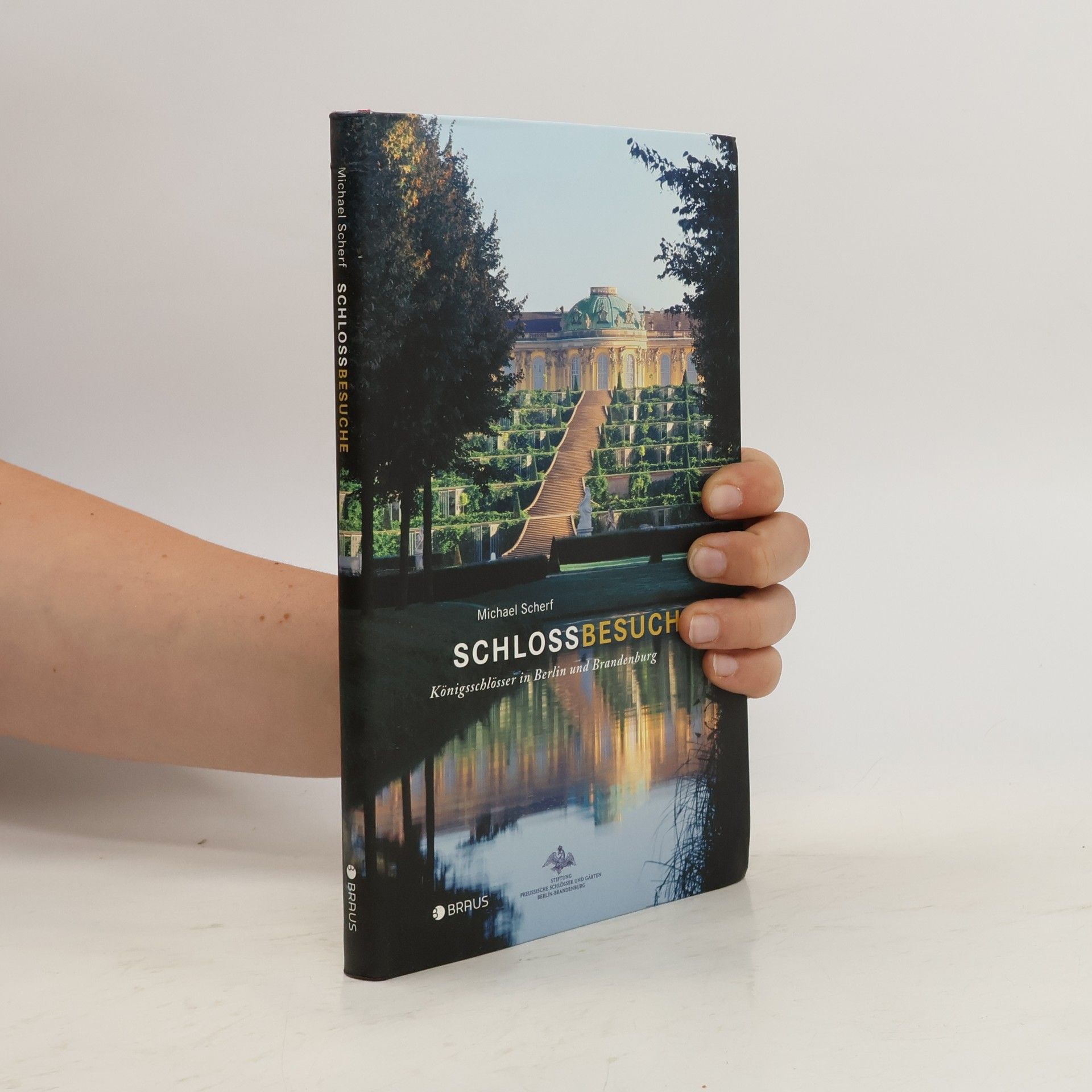

Schlossbesuche

Königsschlösser in Berlin und Brandenburg

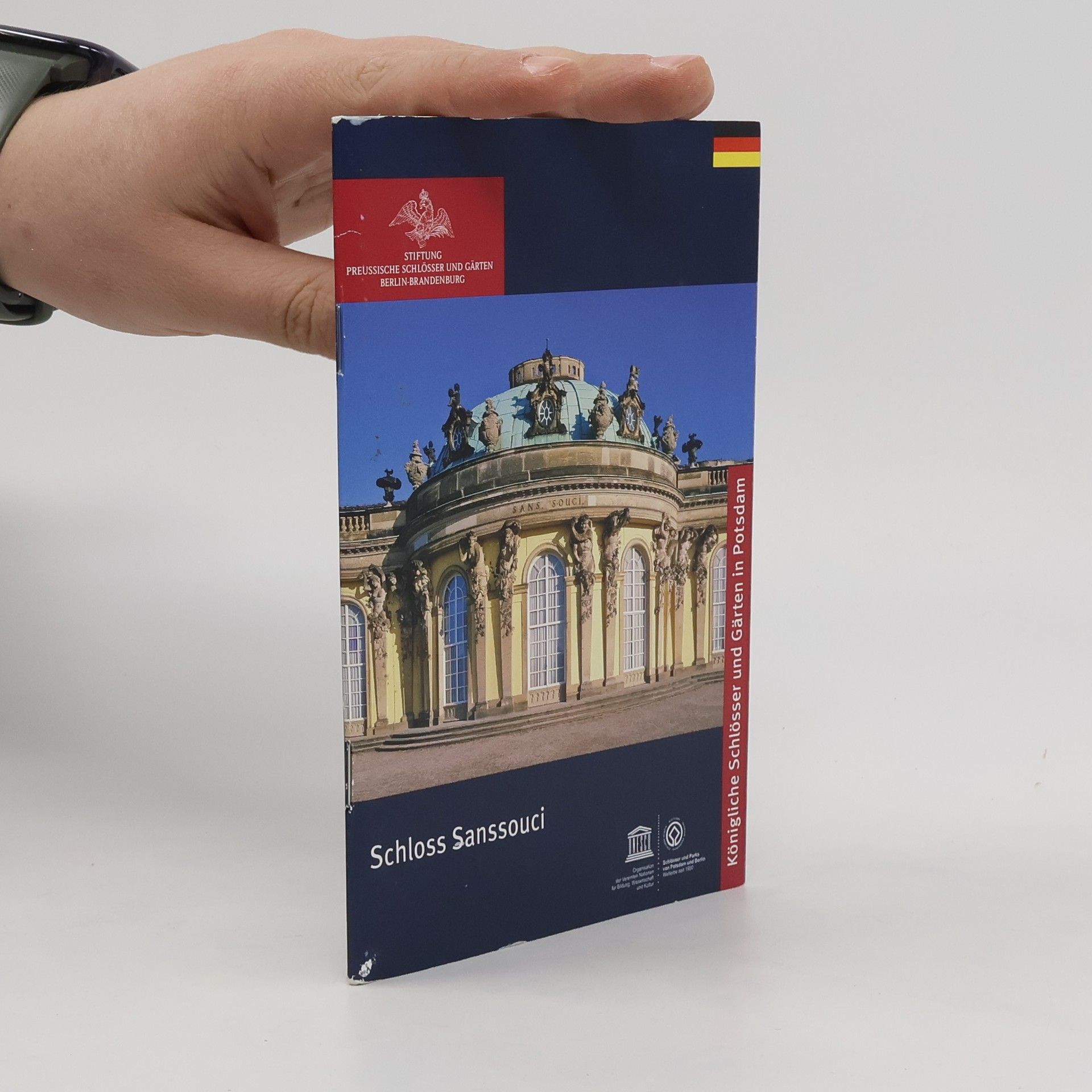

Die einzigartige preußische Schlösser- und Gartenlandschaft in Berlin und Brandenburg entstand in einem Zeitraum von vierhundert Jahren und lockt heute Besucher aus der ganzen Welt an. Zahlreiche Fürsten haben sich mit prächtigen Residenzen und Lustschlössern verewigt, von denen viele auf der Welterbeliste der UNESCO stehen. Erfrischend unkonventionell nehmen die »Schlossbesuche« den Leser mit auf eine unterhaltsame und informative Rundreise zu den Herrscherhäusern in Berlin, Potsdam und der Mark Brandenburg und werfen dabei mit Abstechern in die Kunst- und Kulturgeschichte einen erhellenden oder ironischen Blick auf ihre Bewohner, deren Zeit und Horizont. Das Motto der Kapitel verrät den Blickwinkel, unter dem die herrschaftlichen Bauten vorgestellt werden. Stationen der Reise sind u. a.: »Schloss Sanssouci – Pflichterfüllung in Arkadien«, »Schloss Rheinsberg – Ein Kronprinz darf sich austoben« und »Pfaueninsel – Tahiti in der Havel«.