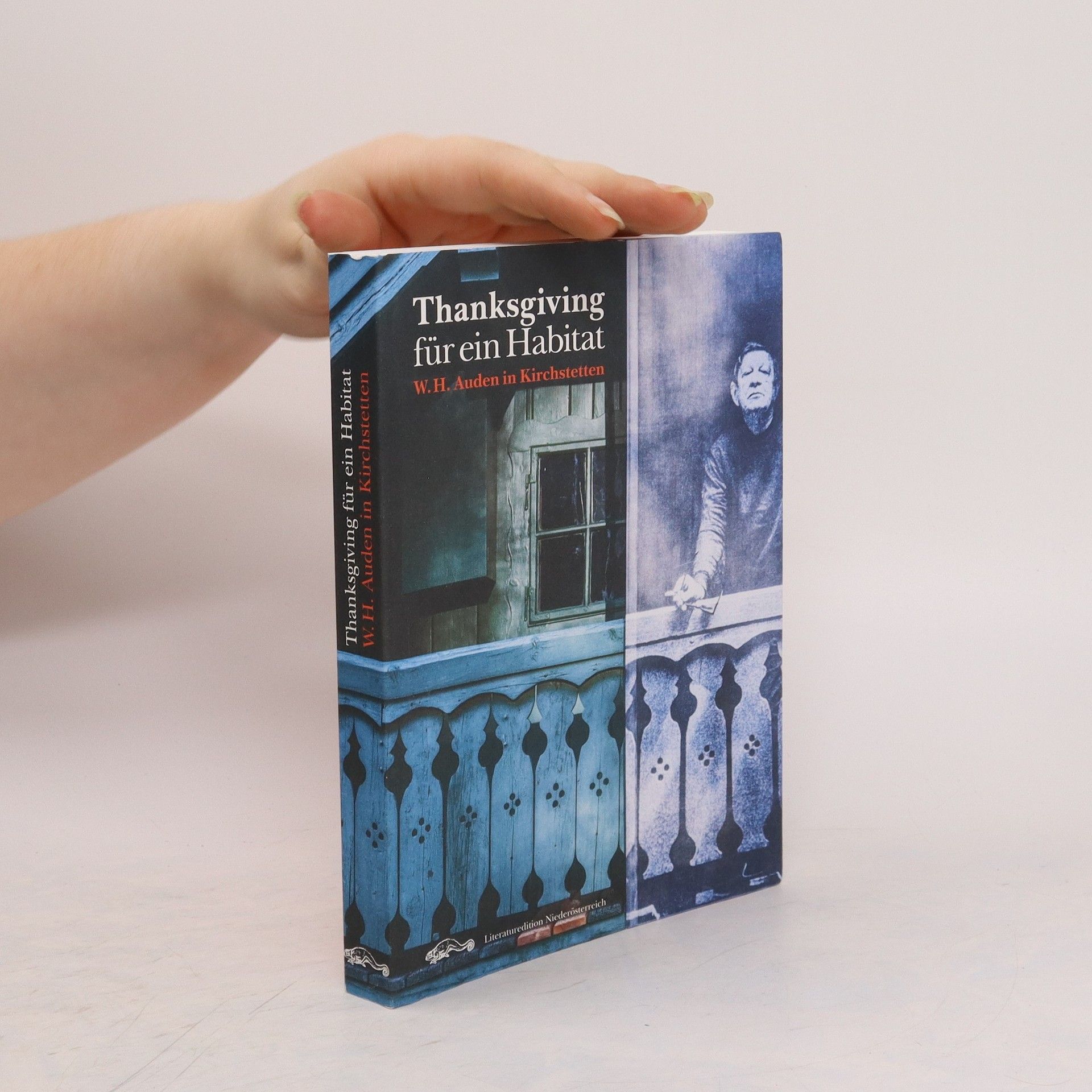

Die Publikation „Zu Gast im Dichter-Habitat. W.H. Auden weiterschreiben“ basiert auf Zitaten aus W. H. Audens Gedichten. Acht Dichterinnen und Dichter arbeiten mit ausgewählten Passagen, um die Resonanz von Audens Lyrik auf ihre eigene Sprache zu erkunden und seine Poetik des „Habitats“ zu reflektieren.

Helmut Neundlinger Boeken

Archive sind Orte der Diskretion, die jede Menge an Indiskretionen aufbewahren: geheime Liebeskorrespondenz, Aufkündigungen enger Freundschaften, Schnorrbriefe, juristische Verfolgung von Verrissen, Kampf um geistiges Urheberrecht zwischen Plagiat und Paranoia, Diarien voll Schimpf und Schande. Was bedeutet die Arbeit mit diesen Dokumenten für den Archivar/die Archivarin? Welche Formen von Beziehungen zwischen Archivar_in, Autor_in und Archivalie sind vor dem Hintergrund zeit-, kultur- oder wissensgeschichtlicher Formationen, hinsichtlich politischer, geschlechtlicher oder minoritärer Perspektiven denkbar? Während die Theoretisierung des Verhältnisses von Autor_innen und Forscher_innen zum (Literatur-)Archiv bereits die Gründung von Archiven für Literatur um 1900 begleitet und seither verschiedentliche Innovationen erfahren hat, steht eine vergleichbare Reflexion der Arbeit von Archivar_innen für Literatur noch aus. Vor dem Hintergrund einer unter dem Schlagwort ‚affective turn‘ versammelten Vielzahl historischer, epistemologischer und soziologischer Zugänge zu Affekten, Emotionen, Gefühlen sollen Möglichkeiten einer systematischen Reflexion im Sinne einer ‚teilnehmenden Objektivierung‘ (Bourdieu) archivarischer Arbeit erkundet werden.

Im hintersten Winkel der Wienerwaldgemeinde Kirchstetten befindet sich ein Gedenkort der Weltliteratur, geprägt von W.H. Auden, einem Fast-Nobelpreisträger und Jahrhundertdichter. Obwohl er nur die letzten 15 Sommer seines Lebens in dem malerischen Häuschen verbrachte, wurde es zu einem zentralen Lebens- und Arbeitsort für ihn. Die Gedenkstätte, die 2015 renoviert wurde, zieht seit Jahren Auden-Fans aus aller Welt an. Die Publikation beginnt mit einer Neübersetzung von Audens Zyklus "Thanksgiving for a Habitat" (1965), in dem er jedem Raum seines Hauses ein Gedicht widmet. Die renommierte Dichterin und Übersetzerin Uljana Wolf hat diese Übertragung übernommen. Zusätzlich enthält der Band Beiträge, die sich mit Audens Beziehung zu seinem Haus sowie zu den Menschen und der Umgebung in Kirchstetten und Wien befassen. So entsteht ein Kaleidoskop von Reflexionen über einen freundlichen Außenseiter, der sich zu Lebzeiten als Teil der Gemeinde fühlte, jedoch eine gewisse Distanz zur Bevölkerung hielt. Die junge Wiener Fotografin Carmen Osowski hat die Spuren des Dichters in seiner Wahlheimat in einem beeindruckenden Foto-Essay festgehalten.

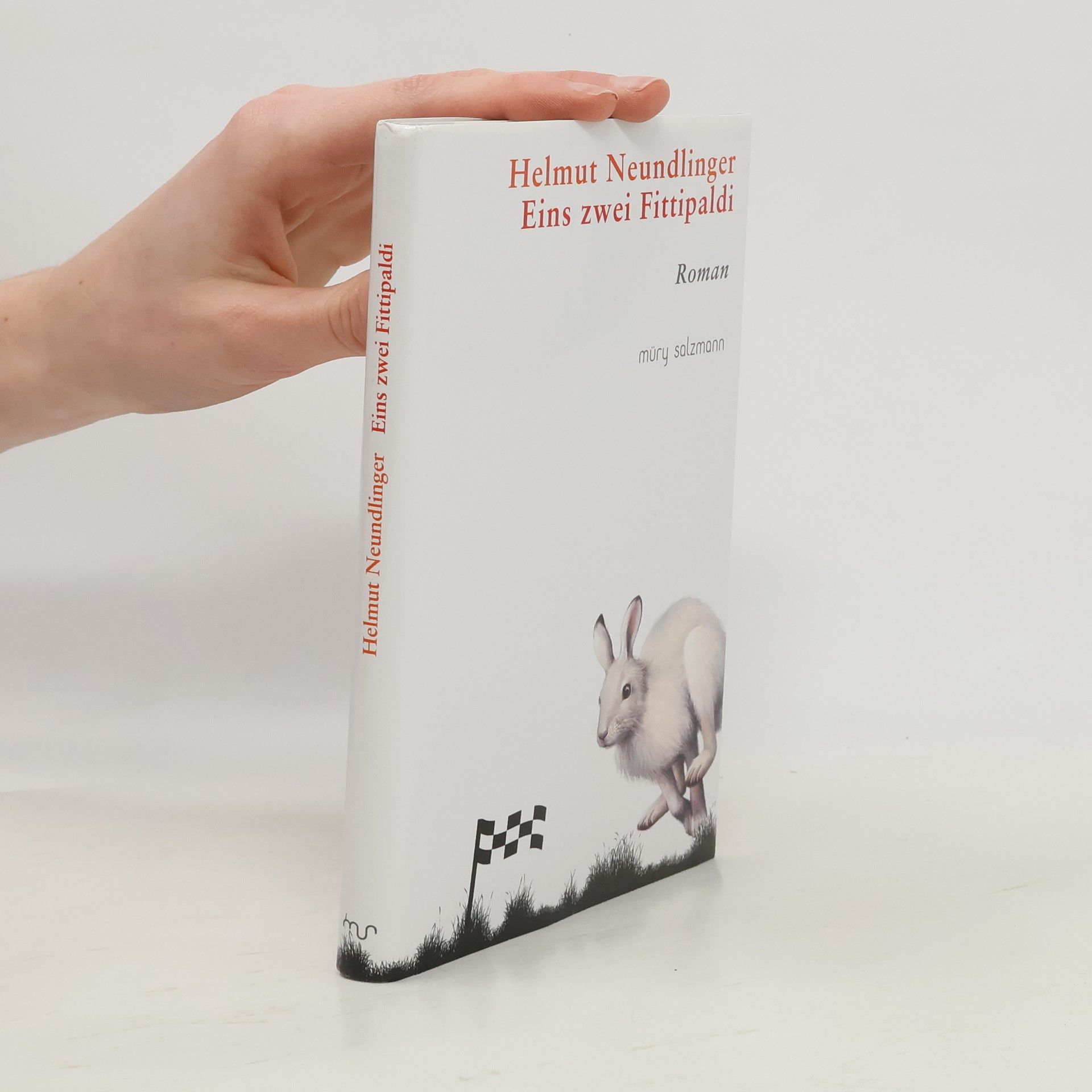

Ohne diesen Hasen käme wohl alles ganz anders. Rasant wie der Rennfahrer Fittipaldi flitzt er durch den Wald und zieht die fünf Freunde in den Sog eines Abenteuers: Dabei begegnen sie den „Wilden“ mit ihren Totenschädeln, Bierflaschen und der Hardrock-Musik aus dem Kassettenrekorder. Im Nebel taucht die schwarze Madonna von Tschenstochau auf und mit ihr die Erinnerung an die polnischen Flüchtlinge, die wochenlang den Turnsaal belagert haben. Genauso wie an die Oma, die ihnen helfen wollte mit ihren Kampfgebeten, während der Opa einen von seinen berühmten Maria-Witzen erzählt hat. Und dann ist da auch noch Magda, die Schwester von dem Oberwilden, von der man weiß, dass sie „es“ schon einmal gemacht hat … Mit seinem in den frühen 1980ern angesiedelten Romandebüt über die kleinen Blutsbrüder, die die Indianer Anschleichhocke aus dem Effeff beherrschen, gelingt Helmut Neundlinger ein großer Wurf: In aller Unmittelbarkeit schildert er mit den Augen eines 11-Jährigen einen Mikrokosmos, in dem Geborgenheit und Bedrohung sich ein fragiles Gleichgewicht halten – und bisweilen muss man sich echt überall zwicken, um nicht laut loszuprusten.