Jean Franc ois Billeter Boeken

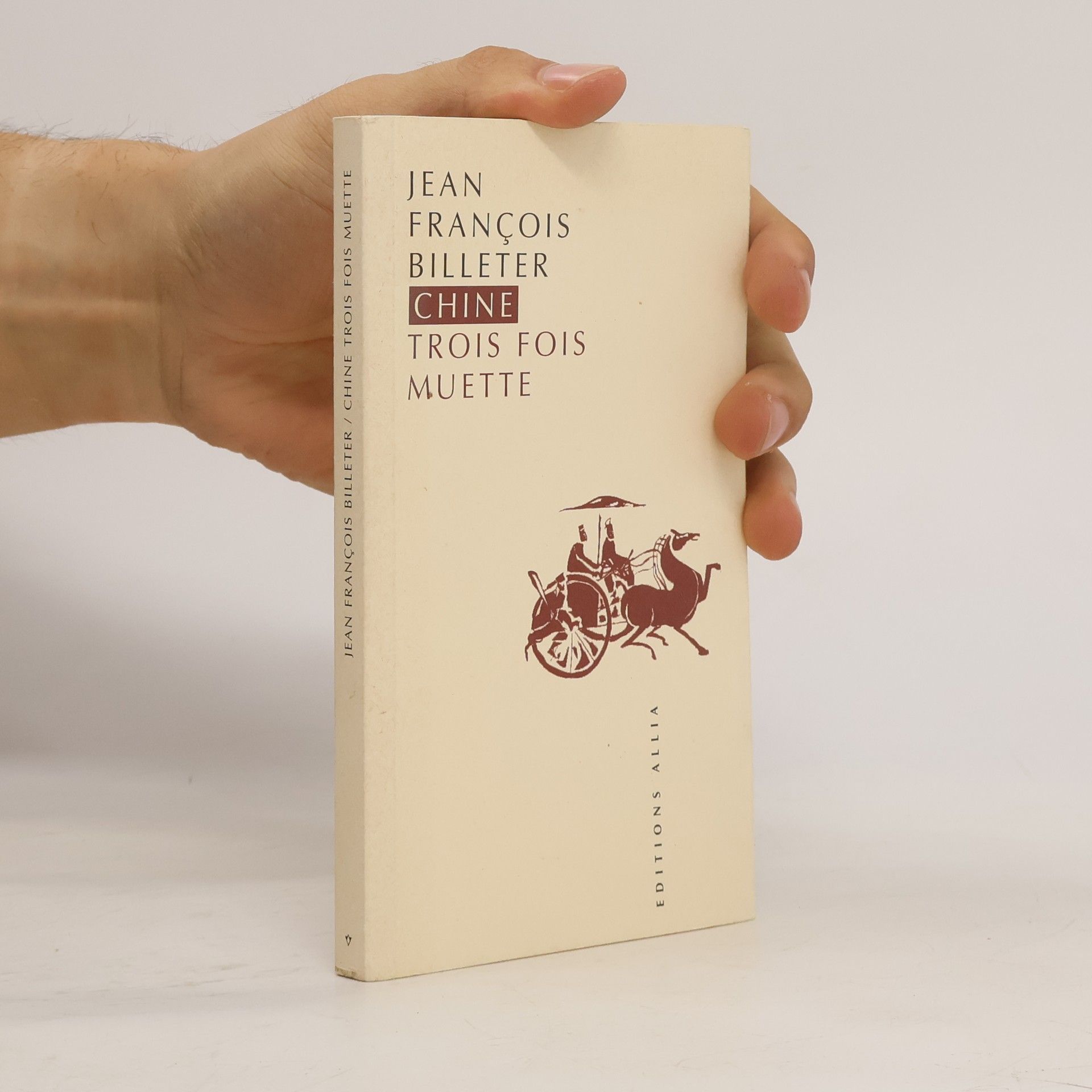

Dans cet ouvrage formé de deux essais qui se complètent l’un l’autre, Jean François Billeter éclaire doublement ce qui se passe en Chine aujourd’hui : d’abord du point de vue de l’histoire du capitalisme, de cette "réaction en chaîne non maîtrisée" dont il retrace l’histoire depuis son début en Europe, à l’époque de la Renaissance ; ensuite du point de vue de l’histoire chinoise, dont il offre également une synthèse dense, mais claire. Cet ouvrage intéressera les lecteurs qui s’interrogent sur la Chine actuelle, mais aussi ceux qui réfléchissent sur le moment présent de l’histoire et ses suites possibles.

Leçons sur Tchouang-tseu

- 160bladzijden

- 6 uur lezen

Je m'inscris donc en faux contre une sorte d'accord tacite que les sinologues paraissent avoir établi entre eux. Le texte serait si difficile, son état si problématique, la pensée qui s'y exprime si éloignée de la nôtre que ce serait de la naïveté ou de l'outrecuidance de prétendre le comprendre exactement. Mon intention est de briser ce préjugé. Je ne le ferai pas en essayant d'imposer une lecture particulière, mais en exposant comment je m'y suis pris pour tenter de comprendre le Tchouang-tseu, en présentant quelques résultats que je tiens pour acquis, mais en faisant aussi état de mes doutes et des questions que je me pose. Je souhaite donner une idée des découvertes que l'on fait quand on entreprend d'étudier ce texte de façon à la fois scrupuleuse et imaginative.

Le Propre du sujet

- 64bladzijden

- 3 uur lezen

« Nous devons prendre une décision. Elle doit avoir deux effets : nous mettre en mesure de combattre les maux actuels et prochains, non plus dans le désordre et la confusion, mais de façon cohérente, et introduire le moment positif de ce que nous voulons. Car nous ne serons cohérents que si notre action découle d’une décision, et cette décision ne sera opérante que si nous luttons en premier lieu, non plus contre tout ce que nous ne voulons pas, mais pour ce que nous voulons. En quoi cette décision positive consistera-t-elle?? Elle sera un acte, non de la volonté, mais de l’intellection. Elle sera la reconnaissance de notre besoin et désir le plus fondamental, qui est de devenir sujets. »L’auteur a mis à profit le confinement pour revenir à des questions de fond. « Nous n’avons plus de repères, écrit-il, ou nous en avons trop, ce qui revient au même. Comment trouver quelque part un point sûr, ne serait-ce que pour moi? Le trouverai-je dans l’histoire? Non, car plus le temps passe, plus il y a d’histoire. Il y en a trop désormais. Ce point sûr ne peut résulter que de l’observation de ce que nous sommes, non dans ce qui nous différencie les uns des autres, mais dans ce que nous avons en commun : le fait d’être chacun un sujet qui dit je ».Il faut pour cela une observation d’un genre nouveau, à laquelle les philosophes n’ont pas songé jusqu’ici. Menée avec rigueur, elle conduit à une idée juste du sujet dont nous avons le plus grand besoin aujourd’hui. C’est de cette idée nouvelle que traite principalement ce bref essai, dense mais écrit dans un langage simple.