»Offenbarung« ist eine Schlüsselkategorie des christlichen Glaubens. Doch wie kann der unendliche Gott im Endlichen wirklich Gegenwart werden? Wie ist solche Gegenwart denkbar, ohne Gott auf ein endliches menschliches Personsein zu depotenzieren oder die Freiheit des Menschen außer Kraft zu setzen? Der Band erörtert aktuelle konfliktive theologische Diskurslinien in der Spannung zwischen einem stärker subjektzentrierten und einem eher theozentrischen Ansatz.

Florian Baab Boeken

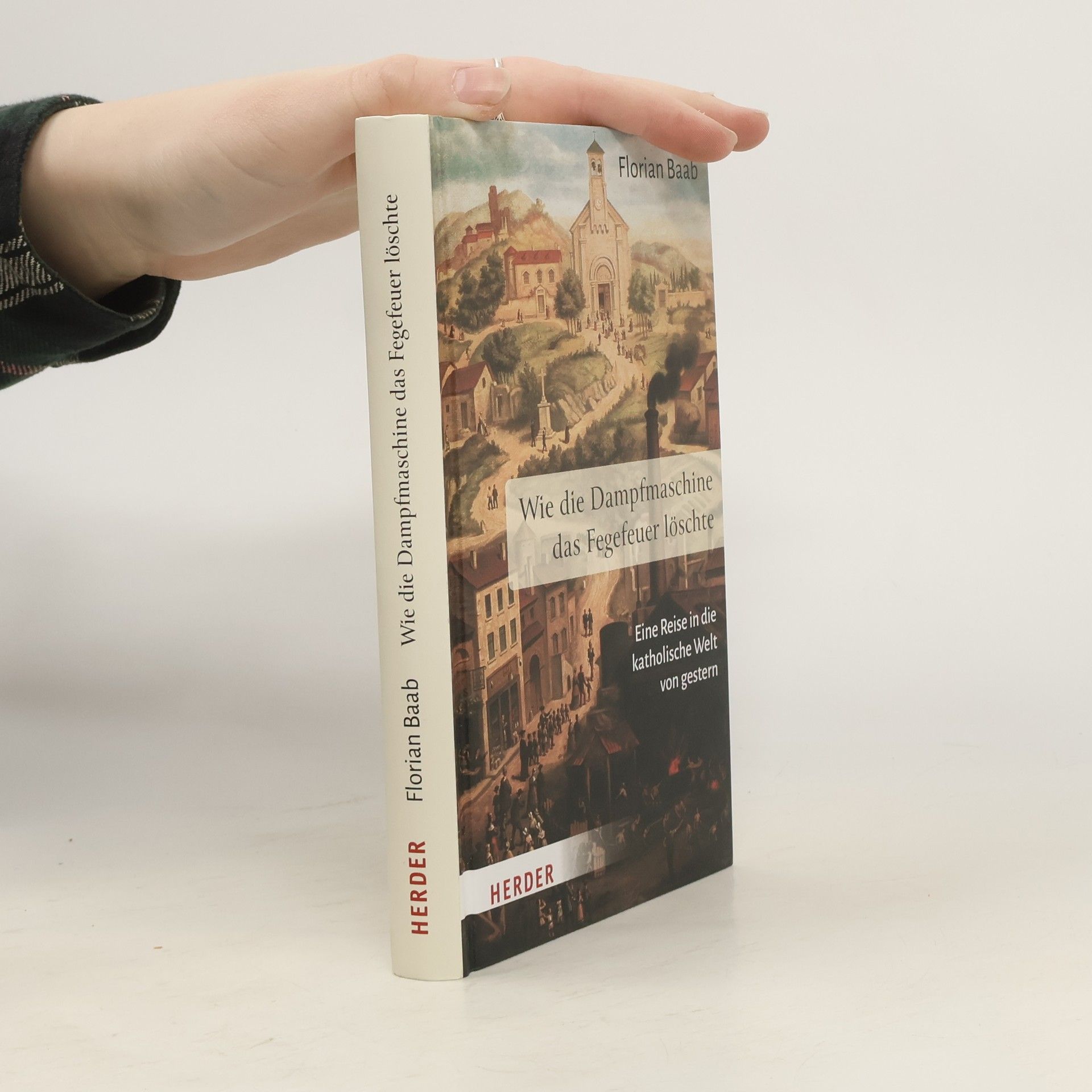

Wie die Dampfmaschine das Fegefeuer löschte

Eine Reise in die katholische Welt von gestern

- 176bladzijden

- 7 uur lezen

Schutzengel und Arme Seelen, fromme Gebete und verbotene Bücher, Papstverehrung und Skepsis gegenüber allem, was protestantisch ist: Das Weltbild katholischer Menschen um 1900 kommt uns in vielerlei Hinsicht sehr fremd vor. Es wäre leicht, das, was sie fühlten und dachten, heute als überholt abzutun. Dieses Buch möchte es sich nicht so leicht machen. Es beruht auf der Annahme, dass die katholische Mentalität dieser Zeit ihre Gründe hatte, und dass ein Verständnis der Welt von gestern (und vielleicht auch manche Aspekte der Welt von heute) nur möglich ist, wenn man neben Päpsten, Politikern und Theologen auch unsere Großeltern, Urgroßeltern und deren Großeltern sprechen lässt - die Menschen also, die ihren Glauben in den turbulenten Zeiten zwischen 1848 und 1933 zu behaupten versuchten.