Vera Friedländer Boeken

27 februari 1928 – 25 oktober 2019

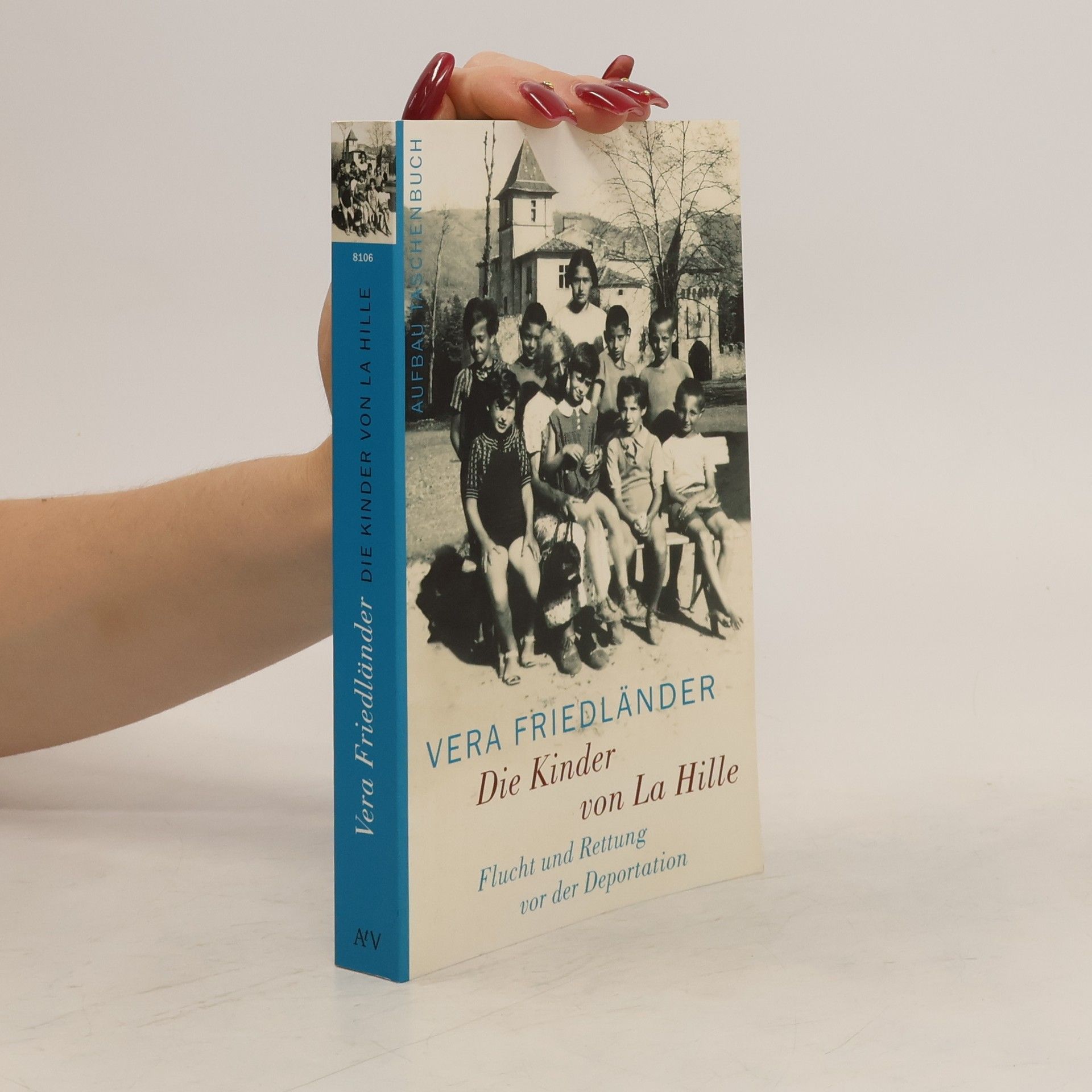

Die Kinder von La Hille

- 336bladzijden

- 12 uur lezen

Eine Kinderrepublik als rettende Insel Fast 100 jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich ziehen mit ihren jungen Betreuern aus dem besetzten Belgien nach Südfrankreich. Am Fuß der Pyrenäen finden sie Zuflucht im verlassenen Schloß La Hille. Dank der Unterstützung von Bauern, Schweizer Lehrern und Rot-Kreuz-Mitarbeitern können die meisten überleben. Vera Friedländer schildert ergreifende Schicksale anhand von Berichten, Briefen, Fotos und Zeichnungen. Eine Geschichte von schmerzlichen Trennungen, trotzigem Widerstand, fröhlichen Spielen und Mut.

Randbemerkungen

Letzte Texte