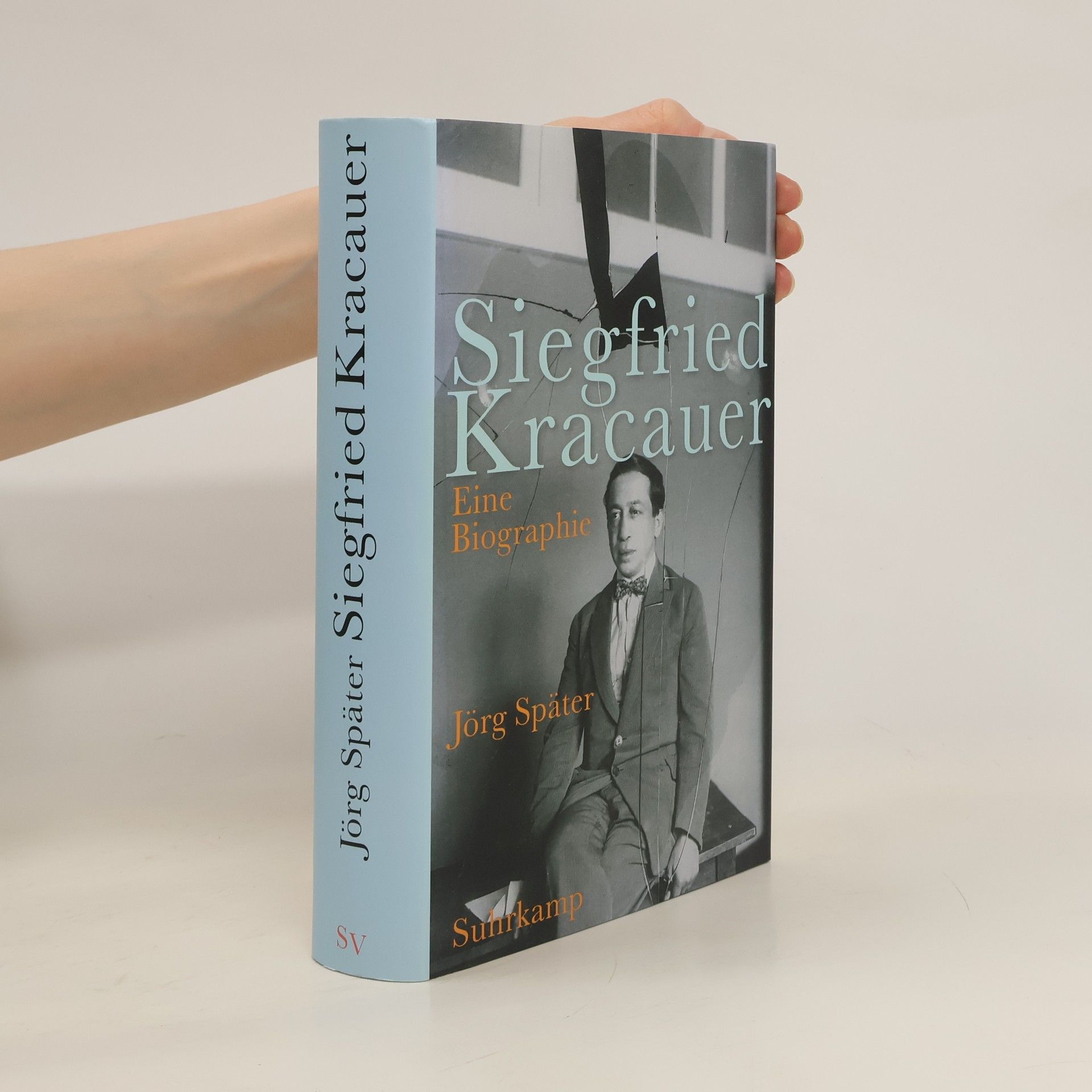

Siegfried Kracauer, geboren 1889 in Frankfurt am Main, gestorben 1966 in New York, war in seinem Leben vieles: Architekt und Schriftsteller, Redakteur der Frankfurter Zeitung und gefragte Person des Weimarer Kulturbetriebes, Teil des philosophischen Quartetts mit Adorno, Benjamin und Bloch, Jude und politischer Linker. Von 1933 bis 1941 war er auf der Flucht, zuerst nach Paris, um dann über Marseille und Lissabon nach New York zu gelangen. Dort mischte er in der psychologischen Kriegsführung mit, betätigte sich aber auch als Filmschriftsteller, als Sozialwissenschaftler und zuletzt als das, was er immer war: ein philosophischer Autor. Jörg Später hat sich auf die Spuren dieses facettenreichen Lebens begeben und die erste große Biographie über diesen außergewöhnlichen Mann geschrieben. Er beleuchtet die Orte und Milieus, lässt uns an den Freundschaften teilhaben und bringt die Werke zum Sprechen. Nicht im Stile einer der Objektivität verpflichteten Chronik zeichnet er das Leben Siegfried Kracauers nach, sondern als große Erzählung einer Existenzbewältigung, die Licht auf ein Jahrhundert der transzendentalen wie profanen Obdachlosigkeit wirft.

Jörg Später Boeken

Metamorphosen der Kritischen Theorie

Mittelweg 36, Heft 3 Juni/Juli 2021

Wohl keine andere intellektuelle Gruppierung prägte das akademische und gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik derart nachhaltig wie die von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer geführte Frankfurter Schule. Doch während die Geschichte der Institution und ihrer wichtigsten Protagonisten vergleichsweise gut erforscht ist, harren viele der Spuren, die sie im Denken ihrer zahlreichen Schüler und im kulturellen Leben der Bundesrepublik hinterlassen haben, nach wie vor der Entdeckung. Höchste Zeit also, sich auf die Suche zu machen nach den Metamorphosen der Kritischen Theorie»Für ihre Anhänger war die Kritische Theorie Ausdruck einer Lebenshaltung der Nonkonformität und Ausweis intellektueller Widerständigkeit. Doch was passierte mit dem vielfältigen Erbe der Frankfurter Schule, nachdem es in die zerstreute wissenschaftliche und gesellschaftliche Praxis entlassen worden war?« Jörg Später

Adornos Erben

Eine Geschichte aus der Bundesrepublik | Die Frankfurter Schule – 100 Jahre Institut für Sozialforschung

Im Oktober 1949 kehrte Theodor W. Adorno aus dem amerikanischen Exil in seine Geburtsstadt zurück, um wieder an einer deutschen Universität zu lehren. Frankfurt lag in Trümmern, die Nazis hatten nur die Kleider gewechselt, aber die Studierenden kamen in Scharen. Bald war der Philosoph wöchentlich im Radio zu hören und zum Stichwortgeber und »Erzieher« der jungen Bundesrepublik geworden. Als Adorno 1969 starb, waren das Institut für Sozialforschung und sein Direktor bundesweit bekannt. Die Frankfurter Schule befand sich auf dem Zenit ihrer öffentlichen Wirkung.Dieser Denkraum und seine Metamorphosen zwischen Nachkrieg und Wiedervereinigung sind das Thema dieses Buches, zwölf Mitarbeiter Adornos seine Protagonisten. Nach dem Tod des »Meisters« zerstreuten sie sich von der Stadt am Main nach Gießen, Lüneburg oder Starnberg. Jörg Später folgt ihren Wegen und schildert, wie sie in Wissenschaft, Politik und den neuen sozialen Bewegungen Adornos Erbe annahmen und veränderten. Adornos Erben schreibt die Geschichte der Kritischen Theorie neu: als große, vielstimmige Erzählung aus der alten Bundesrepublik – einem Land, das zwanzig Jahre mit Adorno existierte und zwanzig Jahre ohne ihn.