Bausünden haben es in unseren Innenstädten immer schwerer. Reihenweise fallen sie der Abrissbirne zum Opfer oder werden hinter Spiegelglas versteckt. 'Bloß nicht anecken' lautet die Devise landauf, landab. Ein Jammer, denn gut gemachte, originelle Bausünden sind besser als ihr Ruf.0Wie erfreulich ist es da, dass das Potential der Bausünde in den Rand- und Nischenbereichen unserer Städte weiterhin erkannt, geschätzt und in Ehre gehalten wird. Während die Stadtzentren immer langweiliger und gesichtsloser werden, ist die Bausündenkultur in Einfamilienhausgebieten noch lebendig: Alles, was möglich ist, ist erlaubt und findet Nachahmer, bietet Anregung und setzt neue Ideen frei, die wiederum andere zu kreativen Höchstleistungen anspornen. 0Nach ihrem Bestseller ?Die Kunst der Bausünde? widmet sich Turit Fröbe nun dem Traum vom Eigenheim. Sie berichtet von den neuesten Trends und Tendenzen, zeigt ihre schönsten Fundstücke ? von abenteuerlichen Mottogärten hin zu expressiven Gartenzaun- oder Garagengestaltungen ? und kommt zu dem Schluss: Nie war es einfacher, eine Bausünde zu bauen!

Turit Fröbe Boeken

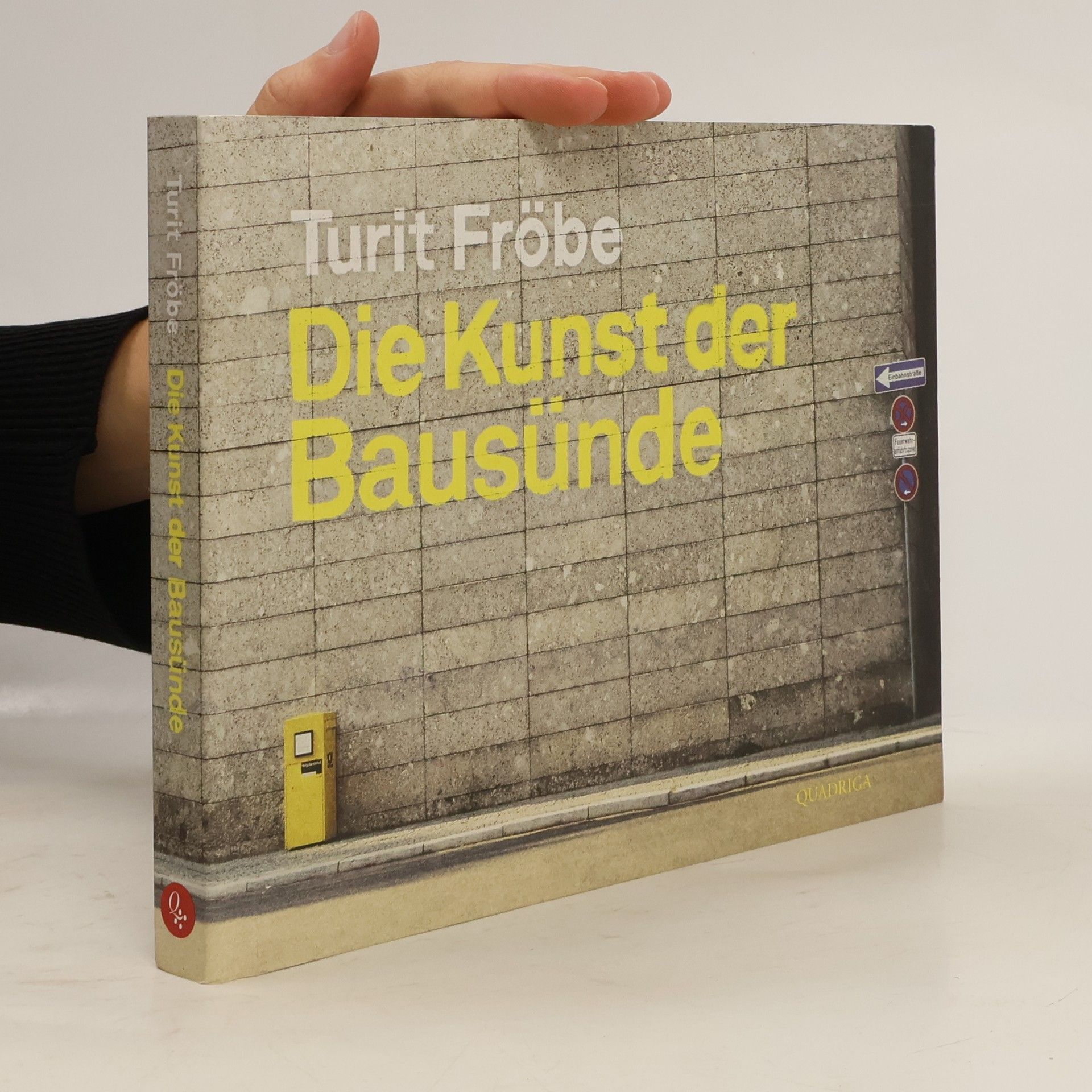

Die Kunst der Bausünde

- 179bladzijden

- 7 uur lezen

Lange wurde sie missachtet und unterschätzt. Sie galt als hässlich und austauschbar - zu Unrecht! Denn Bausünde ist nicht gleich Bausünde! Manches, was landläufig als Bausünde bezeichnet wird, ist nur aus der Mode geraten, einiges wurde bereits als Bausünde geplant und anderes wiederum ist erst nachträglich durch Anbauten, Überformung oder Anstrich in den Stand der Bausünde erhoben worden. So unterschiedlich wie ihre Genese ist auch ihre architektonische Qualität. Je mehr Ablehnung und Unverständnis sie beim Betrachter auslöst, je größer ihr Störfaktor im Stadtbild, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um eine gute Bausünde handelt, die eine Bereicherung für ihre Stadt sein kann. Denn eine gute Bausünde hebt sich souverän aus dem unendlichen Meer der schlechten Bausünden ab und besitzt bei genauerer Betrachtung sogar eine gewisse Schönheit und einen ureigenen Charme. »Eine gute Bausünde hat einen sehr starken Wiedererkennungswert, hat Mut, greift daneben und sprengt den Kontext.« Turit Fröbe in ZDF-aspekte

Tag für Tag gehen wir an zahllosen Gebäuden vorbei. Manchmal wüssten wir gern, wie lange dieses oder jenes Haus schon dort steht. Wurde es in den 50er-, 70er- oder doch eher 80er-Jahren erbaut? Und wie nennt man eigentlich den Stil? Brutalismus, Hightech, Postmoderne? Die Architekturhistorikerin Turit Fröbe zeigt, dass es ganz leicht ist, Antworten auf diese Fragen zu finden – wenn man weiß, wo man hinsehen muss. In ihrem ›Bestimmungsbuch für moderne Architektur‹ legt sie alle Kriterien offen, die sie zur Einordnung heranzieht, und macht so die gebaute Umgebung lesbar. Ausgangspunkt sind die Fenster. Lässt das Gebäude eine Vorliebe für quadratische oder querrechteckige Fensterformate erahnen? Welche Materialien wurden verwendet: Messing, Fliesen oder Mosaik? Sehr wahrscheinlich ist es ein Gebäude aus den 50er-Jahren! Achtung: Es könnte sich aber auch um einen dieser vielen Retro-Stile handeln, die gegenwärtig überall aufblühen … Plötzlich wird der Stadtspaziergang zum Erlebnis. Sie werden mit anderen, wacheren Augen durch die Straßen gehen, »gelutschte« Ecken und Flugdächer entdecken, Historismen entlarven und nach »Sprossen in Aspik« Ausschau halten.

Häuser des Jahres 2022

Die 50 besten Einfamilienhäuser

"Glück versprechende vier Wände" präsentiert die 50 besten Einfamilienhäuser des Wettbewerbs Häuser des Jahres 2022. Diese Publikation zeigt individuelle Planungsgeschichten von Architekten und Bauherren in Text, Bild und Plänen und hebt innovative, nachhaltige Produktlösungen hervor.