Das zweisprachige Handbuch der Mediensysteme in Deutschland und Russland ist eine Fortsetzung des ähnlich aufgebauten Handbuchs Journalistische Genres in Deutschland und Russland, das 2010 im Herbert von Halem Verlag erschienen ist. Wie dieses soll es zu einem besseren wechselseitigen Verstehen der beiden Nationen beitragen, zwischen denen angesichts historischer und aktueller Konflikte reger Austausch auf allen Ebenen besonders wichtig erscheint. Es bietet einen Überblick über die Mediensysteme der beiden größten Sprachgemeinschaften und Länder Europas, in denen auch beträchtliche ethnische Minderheiten der jeweils anderen Kultur leben.

Horst Pöttker Volgorde van de boeken (chronologisch)

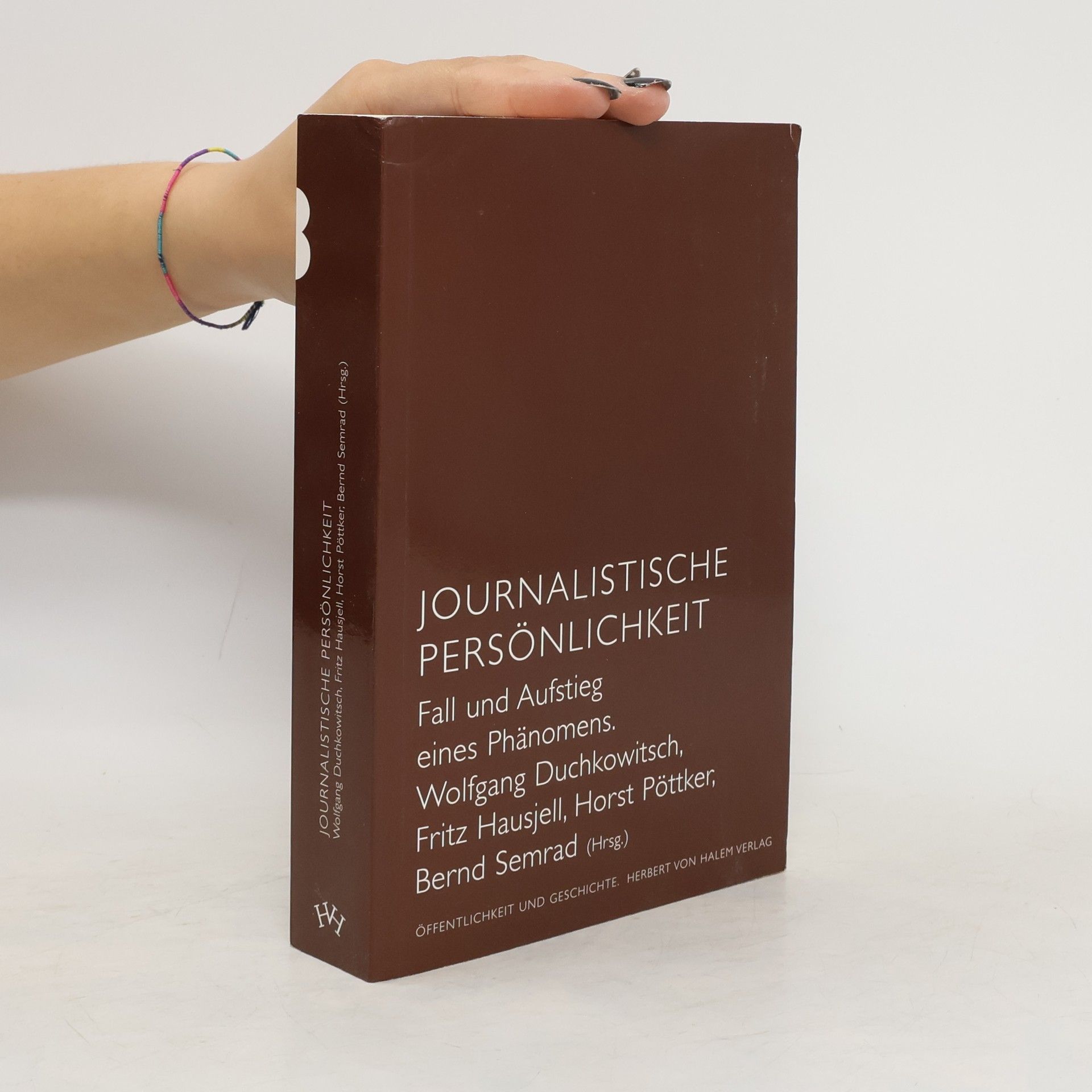

Journalistische Persönlichkeit. Fall und Aufstieg eines Phänomens

- 486bladzijden

- 18 uur lezen