Das Kreisjahrbuch 2022 bietet spannende Einblicke in die Geschichte, Kultur und Ereignisse der Region. Es enthält Berichte, Porträts und interessante Fakten, die das lokale Leben dokumentieren und das Bewusstsein für die Gemeinschaft stärken. Ein wertvolles Nachschlagewerk für alle, die sich für die Region interessieren.

Guido von Büren Boeken

Befestigungen und Wehrbauten können nach ihrer topographischen Lage in Höhen- und Niederungsburgen klassifiziert werden. Es ist offensichtlich, dass sowohl die Höhen- als auch die Niederungslage spezifische Anforderungen an die bauliche Gestalt und die Ausstattung der jeweiligen Befestigung stellten. Die vorliegende Aufsatzsammlung nimmt Bergfestungen in Europa in den Blick, dabei auch Befestigungen von Gebirgspässen, also Passfestungen. Im Vordergrund stehen die verschiedenen Spezifika solcher Höhenfestungen über alle Epochen der Festungsgeschichte seit der Frühen Neuzeit hinweg. Der geographische Rahmen reicht dabei von der Ostsee bis nach Südtirol, in die französischen Nordalpen und nach Griechenland. Einen Schwerpunkt bilden Berg- und Passfestungen in Tirol.

Der deutsche Sudwesten bildete im Spatmittelalter einen bunten Flickenteppich zahlreicher Territorien. Im Ringen um Macht und Einflussspharen und der Sicherung des eigenen Territoriums bauten die einzelnen Herrschaften und zahllose Reichsstadte ihre Befestigungen unter dem Einfluss der zunehmend verbesserten Artillerie fur den Einsatz von Feuerwaffen aus. Komplette Festungsneubauten bildeten dabei aber eher die Ausnahme. Auffallig ist, dass es lange Zeit zu keiner ernsthaften Rezeption des aus Italien kommenden Bastionarsystems kam. Zwar wurden in einzelnen Fallen Bastionen an Eckpunkten von Stadtbefestigungen errichtet, sie blieben aber vereinzelte Bauwerke ohne im engeren Sinne Teil eines umfassenden Gesamtkonzepts zu sein. Im Herzogtum Wurttemberg wurden die ersten "richtigen" Bastionen nach sehr eigenwilligen Vorlaufern in Kirchheim unter Teck, auf Schloss Hellenstein und dem Hohentwiel umgesetzt. Vorherrschend blieben Geschutzturme, Rondelle, Streichwehren und herkommliche Zwingeranlagen.

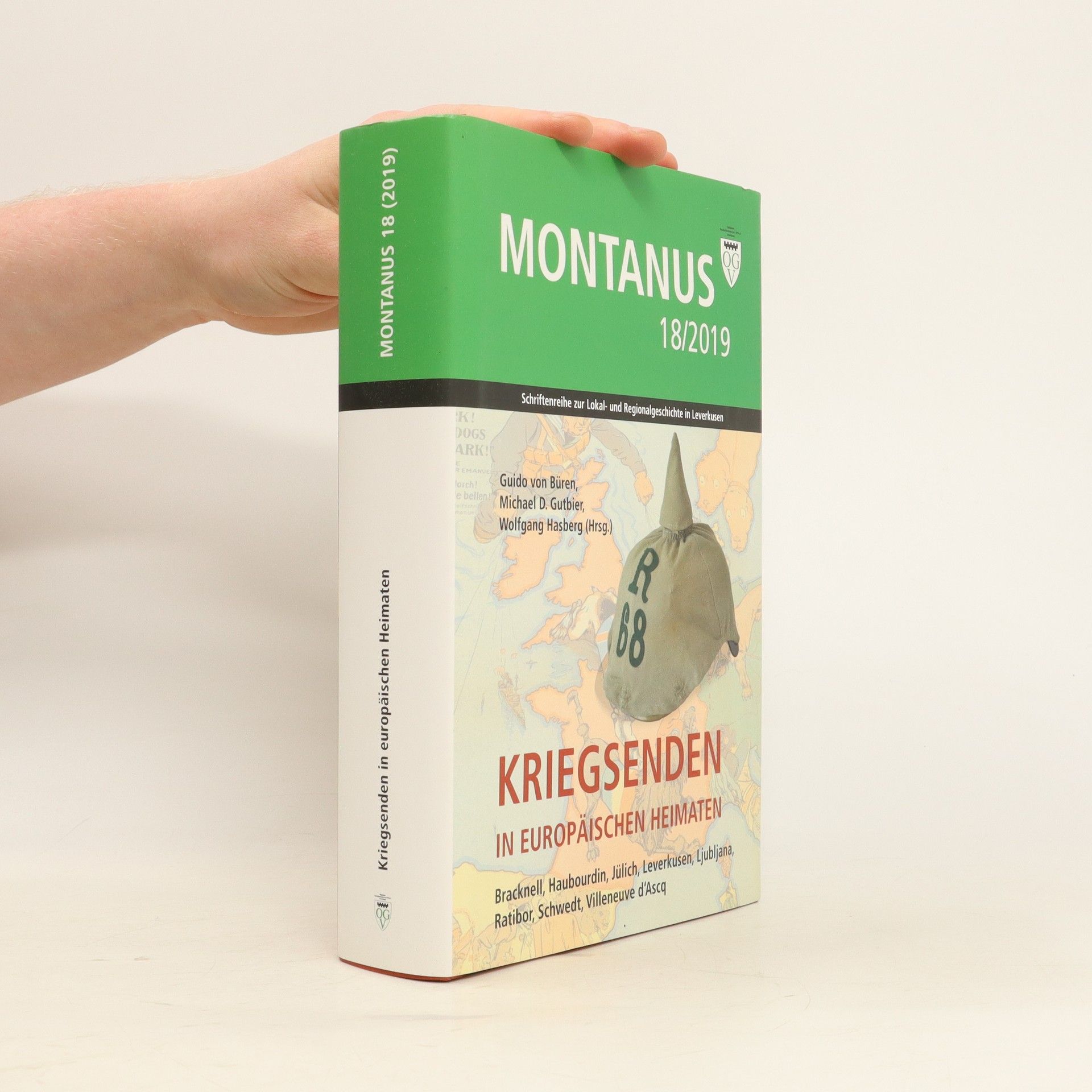

Die Geschichte des Ersten Weltkrieges hat Konjunktur. Der 100. Jahrestag des Kriegsbeginns war 2014 Anlass in vielen europäischen Ländern für zahlreiche Erinnerungsprojekte. Zum Jahrestag des Kriegsendes 2018 sind deutlich weniger Aktivitäten zu verzeichnen. Ist das Ende eines Krieges weniger bedenkenswert als sein Anfang? Wer den vorliegenden Band "Kriegsenden in europäischen Heimaten zur Hand nimmt, wird die Frage mit einem klaren Nein beantworten.

Festungen in Nordrhein-Westfalen

- 272bladzijden

- 10 uur lezen

Das 1946 geschaffene Bundesland Nordrhein-Westfalen hat eine reiche Vergangenheit, die lange Zeit von einzelnen Territorien wie dem Kurfürstentum Köln, den Herzogtümern Jülich, Kleve, Berg oder dem Fürstbistum Münster geprägt wurde. Daneben spielten freie Reichsstädte wie Aachen und Köln eine herausgehobene Rolle. Nach den Umbrüchen der Revolutionskriege fiel das Gebiet in weiten Teilen 1815 an das Königreich Preußen. Die Festungen in Köln und Wesel erlebten gerade in dieser Zeit einen umfangreichen Ausbau. Nach dem Ersten Weltkrieg endete für die letzten verbliebenen Festungen ihre Geschichte, während in der NS-Zeit mit dem Westwall eine neue lineare Befestigung angelegt wurde. Zahlreiche Städte und Orte wurden seit der Frühen Neuzeit mit Festungsanlagen versehen, die auf den Einsatz von Feuerwaffen reagierten. Trotz planmäßiger Schleifungen und schleichendem Verfall aus Desinteresse am militärischen Erbe haben sich in Nordrhein-Westfalen bedeutende Zeugnisse der Architectura Militaris erhalten, die von renommierten Fachleuten im vorliegenden Band anschaulich mit zahlreichen Fotos und Plänen erläutert werden.

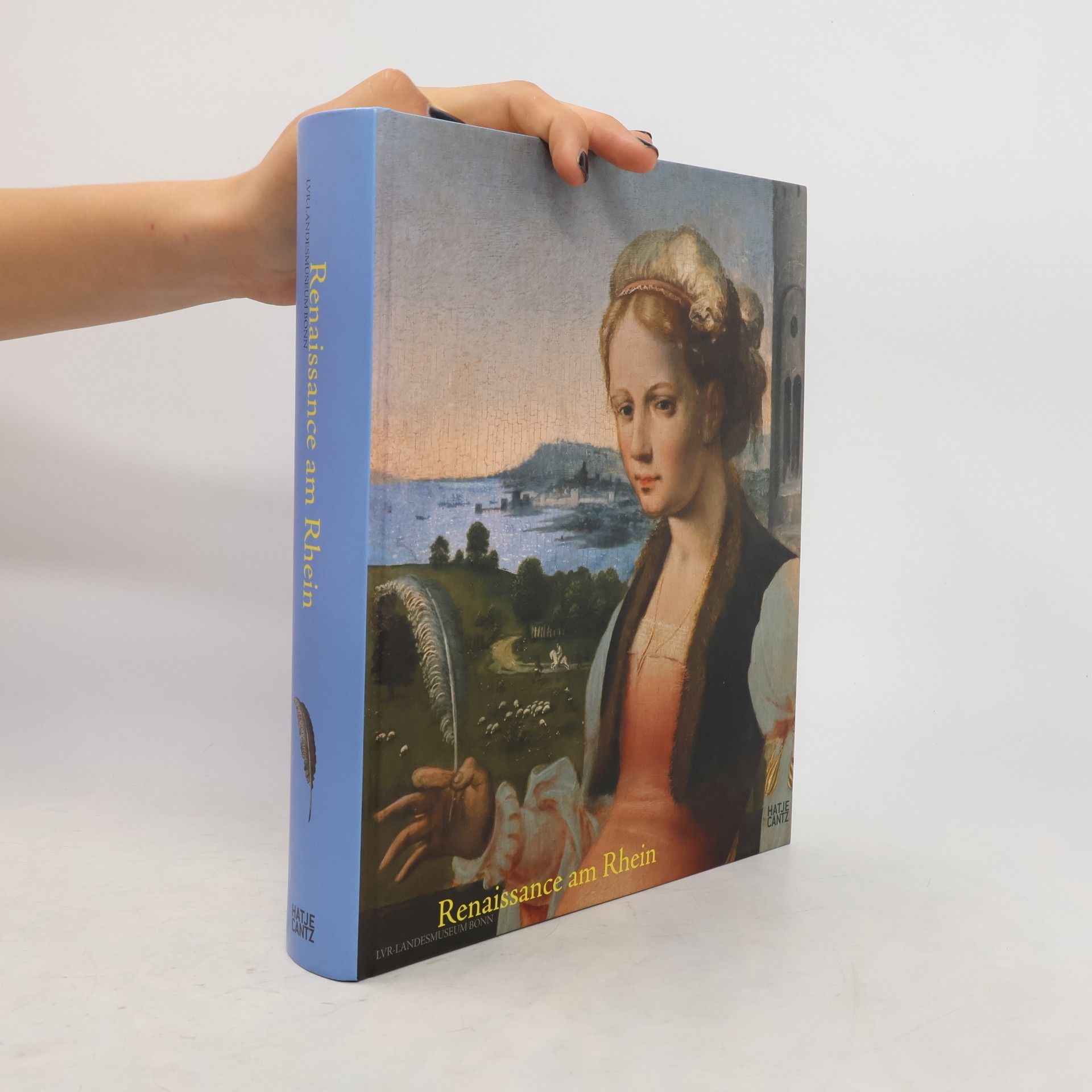

Renaissance am Rhein

- 539bladzijden

- 19 uur lezen

Erstmalig werden Kunst und Kultur der Renaissance am Rhein als bedeutendes Thema vorgestellt. Die Rheinlande waren im 15. und 16. Jahrhundert eine zentrale Region in Europa, in der sich die vielfältigen Konflikte und Innovationen dieser Wendezeit in einzigartiger Weise durchdrungen und beeinflusst haben. Die spezifische Ausprägung der Renaissance am Rhein entwickelte sich sowohl in reichen Bürgerstädten wie Köln als auch an den Höfen der verschiedenen Territorien. Dieser Raum erweist sich als bedeutendes Experimentierfeld mit Lösungsversuchen für gesellschaftliche, kulturelle und konfessionelle Herausforderungen der Zeit. Der reich illustrierte Band lässt in Wort und Bild das ereignisreiche 16. Jahrhundert am Rhein mit seinen Protagonistinnen und Protagonisten – Fürsten, Künstlern, Gelehrten, Bürgern und Bauern – lebendig werden. Ausstellung: LVR-LandesMuseum Bonn 16.9.2010–6.2.2011