Auch die Schweiz war während des Zweiten Weltkriegs ein bedeutender Umschlagplatz für gestohlene Kulturgüter, welche die Nazis in den besetzten Ländern geraubt hatten. Käufer waren Kunsthändler und Privatpersonen. Aufgrund eines Spezialbeschlusses, den der Bundesrat auf Druck der Alliierten erlassen hatte, mussten nach dem Krieg über 70 Bilder aus Schweizer Besitz den Bestohlenen zurückgegeben werden. Doch diese Fälle waren nur ein Teil eines grösseren Komplexes. Dieser wurde damals entweder nicht untersucht oder man gelangte, wo Untersuchungen angestrengt wurden, zu keinem Ergebnis. Niemand, der an Geschäften mit Kulturgütern dubioser Provenienz beteiligt war, wurde strafrechtlich belangt. Zudem gab es meist keine bestohlenen Opfer, die auf Rückgabe ihrer Kunstwerke klagten. Die vorliegende Studie untersucht zum ersten Mal umfassend das Geschäft mit illegal erworbener Kunst in der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Anhand vieler Einzelschicksale und exemplarischer Fälle erstellt sie ein Mosaik dieser Aktivitäten. Sie zeigt den Mechanismus dieses Handels auf, schildert die Akteure und fragt auch nach der Verantwortung der Behörden.

Thomas Buomberger Boeken

1 januari 1952

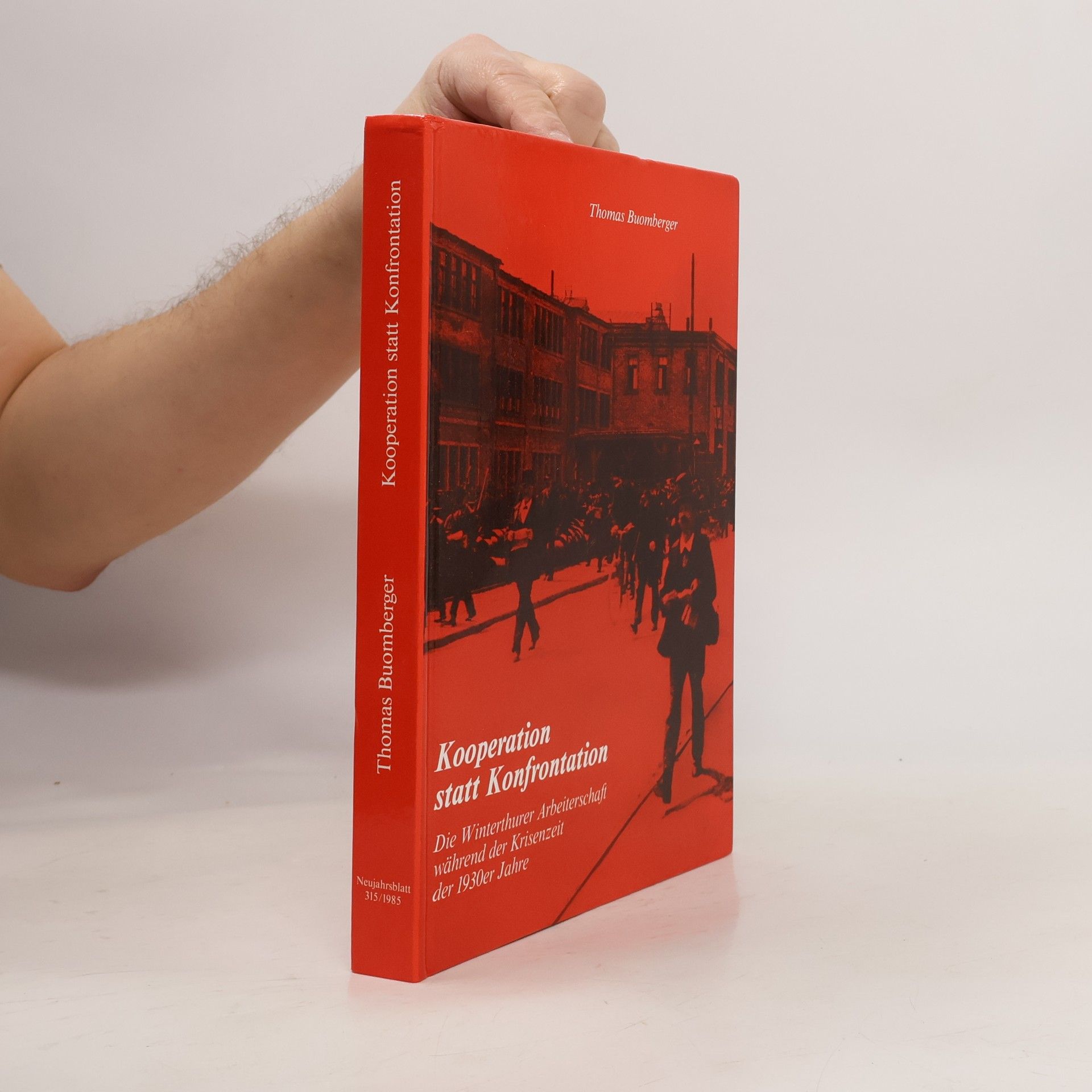

Neujahrsblatt - 315/1985: Kooperation statt Konfrontation

Die Winterthurer Arbeiterschaft während der Krisenzeit der 1930er Jahre

- 335bladzijden

- 12 uur lezen