Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich befragt das Selbstverständnis von Künstlern und Kunstliebhabern. Die Vorstellung einer »hohen« Kunst ist ihm ebenso ein Dorn im Auge wie ihre von einseitigen Motiven geleitete Kommerzialisierung und Funktionalisierung. Und er wendet sich gegen eine Sprache, die den Kunstkommentar zum Audienzbericht herabwürdigt. Aber nicht nur die fürstliche Autorität der Kunst steht im Zentrum seiner Überlegungen, auch die Frage, ob Kunst eine revolutionäre Funktion übernehmen kann, beschäftigt ihn. Oder: Welche Funktion wird ihr in einer Spaßgesellschaft zugewiesen, für die »Events« das Maß aller Dinge sind? In welchem Verhältnis stehen Kunst und Wirtschaft zueinander, gehen sie eine neue Liaison ein? Hat Kunst gar eine wirtschaftsfördernde Funktion, und welche Verbindung besteht zwischen Kunst und Arbeit?

Wolfgang Ullrich Boeken

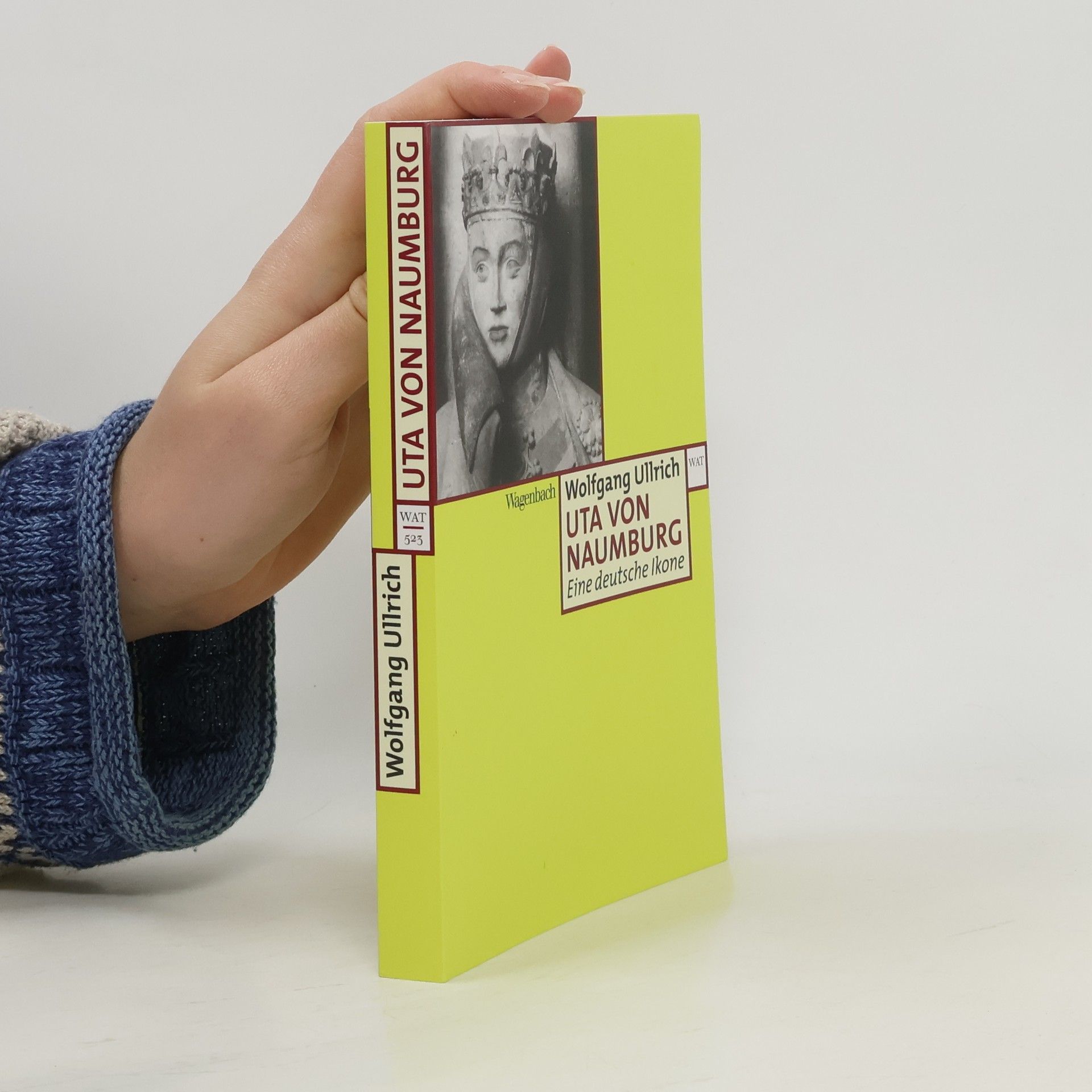

Uta von Naumburg

Eine deutsch Ikone

Die zwölf Naumburger Stifterfiguren galten seit den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts als Inbegriff deutscher Kunst des Mittelalters. Vor allem die Figur der Markgräfin Uta begeisterte Kunsthistoriker und wurde ein Opfer der weihevollen Sinnsucher. Wie eine nationale Heilige oder Filmdiva wurde sie bewundert, obwohl über ihr historisches Vorbild, eine Adlige des 11. Jahrhunderts, fast nichts bekannt ist. Allein Ausdruck und Haltung der Steinfigur waren also Ursache kunstgläubiger Verehrung. Kein Medium der Zeit, das nicht emphatisch von Uta im Naumburger Dom berichtete: Bildbände, Romane, Gedichte, Erbauungsliteratur, Hörbilder, Zeitungsreportagen und ein Theaterstück übertrafen sich in Versuchen der Verlebendigung und »siegreichen Hingebung«. Wolfgang Ullrich beschreibt Gründe und Hintergründe dieser Verehrung.

Die Geschichte der Unschärfe

- 160bladzijden

- 6 uur lezen

Warum sind Bilder populär, auf denen kaum etwas zu erkennen ist? Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich geht in seinem hochinteressanten Buch zurück bis ins 19. Jahrhundert, wo die Unschärfe als Stilmittel erstmals auftaucht.Ein Phänomen, das jeder kennt, der in die Ferne das Verschwinden der Konturen. Eine Unschärfe, die auch das Fernglas nur vordergründig korrigiert; es bleibt ein Rest, eine Faszination des Verschwindens, eine detektivische Herausforderung.Was bedeutet es also, wenn diese Unschärfe gewollt ist? Sie tritt zuerst im 19. Jahrhundert auf, keineswegs als »unschuldiges« Stilmittel, sondern als programmatische Haltung mit allerdings höchst unterschiedlichen ideengeschichtlichen Ursprüngen.Ullrich beschreibt die damaligen Debatten und nimmt sie zum Anlass für eine genauere Reflexion heutiger Bildbegriffe. Welcher Zeitgeist hat die Zusammenführung traditioneller Unschärfe-Formen zu einer neuen Bildästhetik erlaubt?

Moderne Kunst findet großen Zuspruch. Doch was steckt hinter der Begeisterung ihrer Betrachter und Käufer, was löst sie aus? Unerschrocken geht Wolfgang Ullrich dieser Frage nach. Gesucht: Kunst!

Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie

- 187bladzijden

- 7 uur lezen

Das in der Moderne im Westen vorherrschende Ideal autonomer Kunst ist am Ende. Unterscheidungen zwischen Kunst und Kommerz lösen sich ebenso auf wie fest umrissene Werkgrenzen und Rollenklischees: Jeff Koons entwirft Taschen für Louis Vuitton, Künstler-Labels produzieren »Art Toys«, kollaborative Projekte setzen auf die Mitwirkung vieler, und Protestgruppen fordern mehr soziale Verantwortung der Kunstwelt. Mit wacher Zeitgenossenschaft führt Wolfgang Ullrich einzelne Phänomene wie beispielsweise Make-up-Fotos auf Instagram, die utopische Malerei von Kerry James Marshall und Takashi Murakamis Sneaker zusammen und entfaltet so das Panorama einer neuen Kunst, die sich mit Aktivismus und Konsum verbündet: einer Kunst, die Kräfte möglichst vieler Disziplinen in sich bündelt, damit aber anderen und mehr Kriterien als früher zu genügen hat.

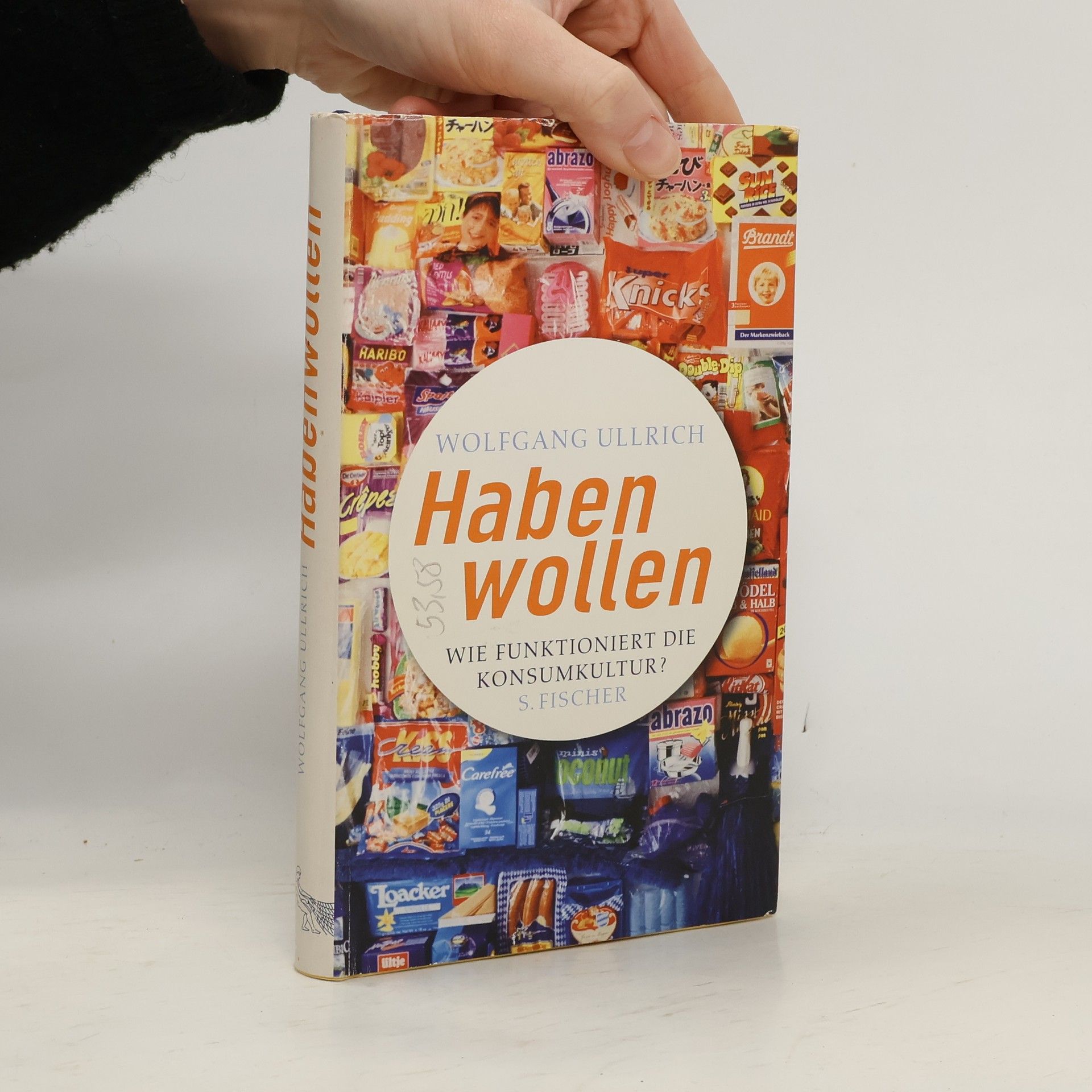

Wolfgang Ullrich, der gern (Kunst-)Themen gegen den gefälligen Strich bürstet, denkt über Konsum nach. Er wertet die Konsumkultur auf und befragt sie dennoch kritisch. Dabei begibt er sich auf ein höchst emotionales Feld, weil die Inszenierung von Markenartikeln unser aller Erfahrungswelt betrifft. Mit einem Duschgel, Tee oder Joghurt wird heute immer auch eine Lebenshaltung verkauft. Mit dem neuen Wellnessdrink kaufen wir uns ebenso ein gutes Gewissen wie mit fair gehandeltem Kaffee. Mit dem Untertitel spielt Ullrich auf die Briefe Über die ästhetische Erziehung des Menschen an, in denen Schiller die Kunst als unabdingbar für die Entwicklung des Menschen und der Gesellschaft bezeichnet. Ullrich versucht nun, Kunstwerke und Konsumprodukte einander anzunähern, nicht zuletzt, weil die Inszenierung von Produkten derjenigen von Kunstwerken häufig in nichts nachsteht. Ullrich kann der Verwandlung des Bildungsbürgers in den Konsumbürger positive Seiten abgewinnen: Gutes Design habe eine erzieherische Wirkung, und es erreiche die Menschen besser als andere Massenmedien. Ullrich bleibt also Optimist – und er hält uns auf nicht selten erfrischende Weise den (Konsumenten-) Spiegel vor.

Habenwollen

- 217bladzijden

- 8 uur lezen

Warum kaufen wir so viel, obwohl unsere Grundbedürfnisse längst befriedigt sind? Konsumgüter versprechen ein erfüllteres, glücklicheres, längeres Leben - man kann sich mit ihnen identifizieren oder darstellen, aber sie verändern uns auch. Ob Zahnbürste, Rasierer oder Auto: Produkte werden mittlerweile auf Charaktermerkmale hin angelegt, die sich auch als Ausdruck menschlicher Eigenschaften interpretieren lassen. Und sie verheißen viele Möglichkeiten, große Freiheit, ewige Jugend, weshalb man kaum anders kann, als sie haben zu wollen. Es kommt zu einer völlig neuen, intimen Beziehung zwischen Ding und Mensch. Ein „Konsumbürgertum“ ersetzt das traditionelle (Bildungs)bürgertum. Doch wie genau werden die Produkte entwickelt und vermarktet, die so viel Einfluss auf uns haben? Das Buch erzählt, wie Dinge heute gemacht werden und was sie mit uns machen.

Macht zeigen - Kunst als Herrschaftsstrategie

Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums

- 244bladzijden

- 9 uur lezen