Hermann Avenarius Volgorde van de boeken

2 januari 1938

- 2001

- 1997

Schriftenreihe - 333: Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland

Eine Einführung - Zweite, neubearbeitete Auflage

- 240bladzijden

- 9 uur lezen

German

- 1991

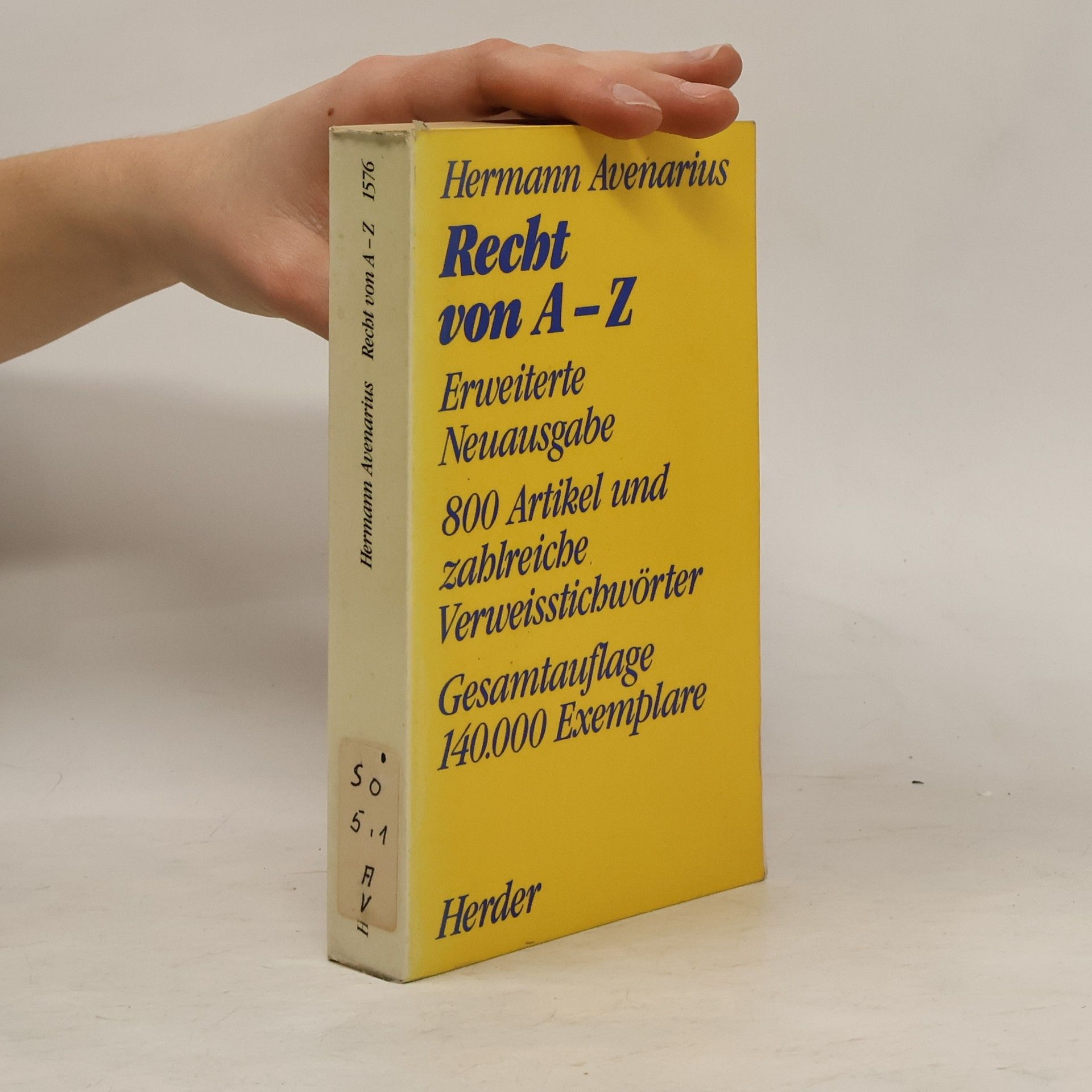

Kleines Rechtswörterbuch

800 Definitions- und Erläuterungsartikel

- 1988

- 1981

German