Stefan Frey Boeken

Mit der Lustigen Witwe schuf Franz Lehár eine neue Form der Operette, deren stilistische Bandbreite vom Gassenhauer bis zum Musikdrama reichte. In der vorliegenden Biographie zeichnet Stefan Frey Lehárs Lebensweg von der Blütezeit der K.u.K.-Monarchie bis ins Dritten Reich nach, wo er als Hitlers Lieblingskomponist mit seiner jüdischen Frau zwischen alle Fronten geriet. Als prägende Figur der Operette des 20. Jahrhunderts steht Franz Lehár ein ähnlicher Rang zu wie Jacques Offenbach oder Johann Strauß. Doch anders als seine Vorgänger ist der am meisten aufgeführte Operettenkomponist seiner Zeit noch immer umstritten, gilt doch ausgerechnet seine Lustige Witwe als Sündenfall des Genres. Dieses Werk hat 1905 Lehárs steile Komponistenkarriere begründet und eine internationale Operettenkonjunktur von bisher unbekanntem Ausmaß ausgelöst. Die Wiener Operette beherrschte fortan die Bühnen der Welt, ehe der Erste Weltkrieg dem ein jähes Ende setzte. Nach Krieg und Inflation erlebte der Komponist erst in den späten zwanziger Jahren zusammen mit dem Tenor Richard Tauber eine Renaissance. Gegen Zeitgeist und Jazz konnte er seinen Thron als Operettenkönig behaupten. Lehárs lebenslanger Zwiespalt zwischen U- und E-Musik prägte nicht nur sein Werk. Zwiespältig verlief auch seine bewegte Lebensgeschichte, die im vorliegenden Buch erzählt wird.

Jackpot

oder: Die Würde des Menschen ist verfügbar

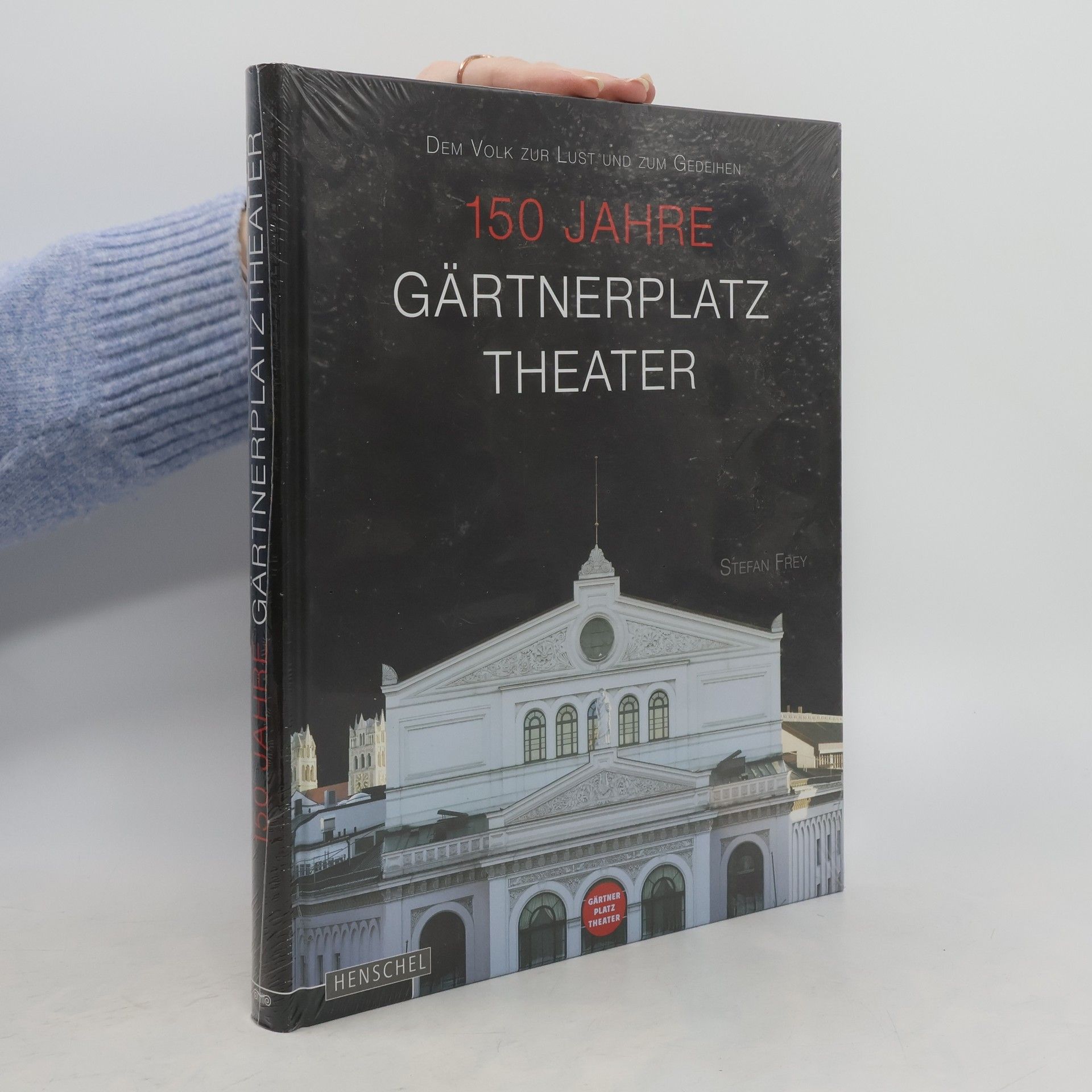

„Dem Volk zur Lust und zum Gedeihen“ lautete 1865 der Zimmermannsspruch zum Richtfest des Münchner Gärtnerplatztheaters. Und dem Volk blieb es seitdem verpflichtet, wenn sich das Repertoire in den letzten 150 Jahren auch kontinuierlich änderte: von Posse und Bauernkomödie über Operette und Musical bis hin zu Ballett und zeitgenössischer Oper. Bis 2016 wird das Haus umfassend saniert. Seine wechselvolle Historie zeigt dieser reich bebilderte Band zum 150. Geburtstag.

Franz Lehár (1870-1948), der innerhalb seiner Lebensgrenzen am meistenaufgeführte Komponist aller Zeiten, stellt als scheinbarer Anachronismusnoch immer ein unbewältigtes Kapitel der Musikgeschichte dar. Als Komponistan der Schwelle zur Massenkultur gewinnt er gerade im Kontrast zurradikalen Moderne Bedeutung. Zerfällt Musik bereits zu Beginn seinerLaufbahn in zwei Sphären (U- und E-Musik), versucht Lehár zwischen beidenzu vermitteln. Noch im berüchtigten Spätwerk der zwanziger Jahre behaupteter jene Mitte, deren Verlust die Geschichte des Jahrhunderts so nachhaltigprägte. Die kultursoziologische Dimension der Operette Lehárs als negativesPhänomen der Moderne erschließt sich bei näherer Analyse des Oeuvres. Anhand exemplarischer Werke der früheren Salon- (z. B. „Die Lustige Witwe“)sowie der späteren Lyrischen Operette (z. B. „Das Land des Lächelns“), vorallem aber des „Graf von Luxemburg“, läßt sich die Entwicklung vonMusikdramaturgie, Rezeption und Sujet und ihre gegenseitige Durchdringungnachvollziehen. Nicht ihre ästhetische Bewertung steht zur Debatte, sondernihr historischer Gehalt. Ist, nach Adorno, „die leichte Kunst dasgesellschaftlich schlechte Gewissen der ernsten“, so wäre Lehárs Operetteals ästhetisch schlechtes Gewissen der leichten Musik ernstgenommen, fürWissenschaft und Bühne neu zu entdecken.

Mit erweitertem Auge

- 196bladzijden

- 7 uur lezen