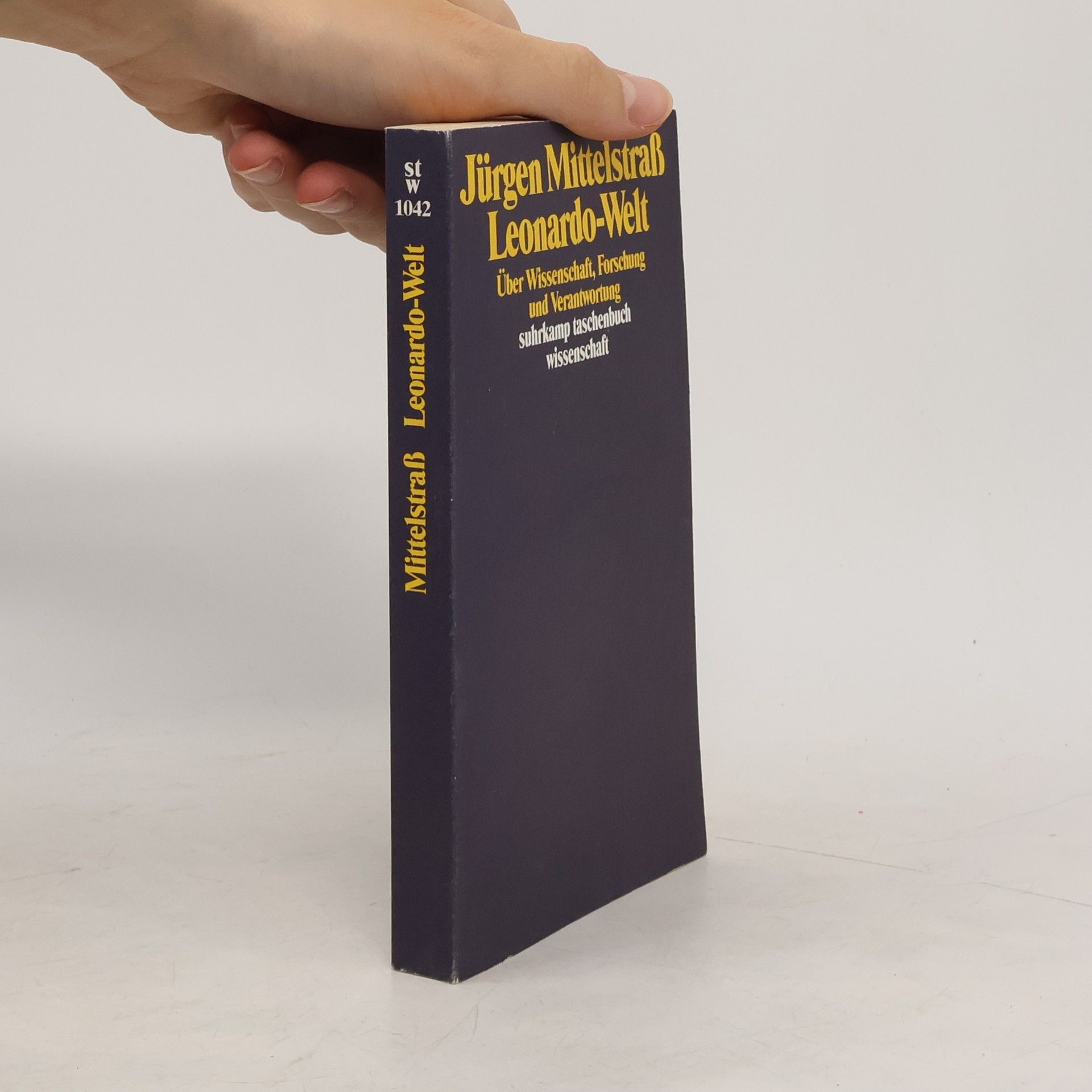

Wissenschaft und Technik machen die Welt zu einem Artefakt, zu einer Leonardo-Welt. Diese Welt, benannt nach dem Renaissanceingenieur, Wissenschaftler und Künstler Leonardo da Vinci, erfaßt auch die Natur und den Menschen. Gegenstand der mit diesem Band vorgelegten philosophischen und wissenschaftstheoretischen Überlegungen ist die Darstellung und die Kritik der Leonardo-Welt. In dem Maße, in dem diese Welt Wirklichkeit wird, ändern sich auch die Strukturen einer rationalen Kultur: Wissensstrukturen, Forschungsstrukturen, Legitimationsstrukturen und Verantwortungsstrukturen. Die Fähigkeit, diese Veränderungen als Aufklärungsprozesse zu begreifen bzw. sie zu solchen zu machen, wird für die Leonardo-Welt die Nagelprobe bedeuten.

Jürgen Mittelstraß Boeken

Jürgen Mittelstraß was een Duitse filosoof en universitair hoogleraar. Zijn werk verkende ethiek, epistemologie en de wetenschapsfilosofie. Mittelstraß concentreerde zich op het verbinden van theoretische vragen met praktische problemen en op het begrijpen van de relatie tussen wetenschap en samenleving. Zijn filosofische benadering werd gekenmerkt door zijn systematische aard en nadruk op rationele argumentatie.

Neuzeit und Aufklärung

- 651bladzijden

- 23 uur lezen

A revision of the author's Habilitationschrift, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 1968/69.

Die Vorsokratiker

Eine Studie über den Anfang von Philosophie und Wissenschaft

- 150bladzijden

- 6 uur lezen

Die Anfänge von Philosophie und Wissenschaft werden durch das vorsokratische Denken ergründet, das erstmals das Wissen in seiner begrifflichen und methodischen Form reflektiert. Jürgen Mittelstraß analysiert, wie der Übergang vom mythologischen zum rationalen Denken vollzogen wird, insbesondere durch die Beiträge von Heraklit und Parmenides. Die thalesische Geometrie spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie die Grundlagen der Beweisidee legt und somit die Möglichkeit von Philosophie und Wissenschaft eröffnet. Mittelstraß verbindet diese Entwicklung mit einem Wandel der Denkformen und bietet tiefgehende philosophische Analysen.

Die "Enzyklopädie Philosophie- und Wissenschaftstheorie" ist das größte Nachschlagewerk zur Philosophie im deutschsprachigen Raum. Die 8-bändige Neuauflage bietet umfassende Artikel zu klassischem und modernem philosophischen Wissen, einschließlich Logik, Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie sowie deren geschichtlicher Reflexion.

Fröhliche Wissenschaft?

Philosophische Grenzgänge zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Kreativität und Innovation gehören zu den Schlüsselworten unserer Zeit. Ihre bevorzugten Wirklichkeiten sind Wissenschaft und Kunst. Wissenschaft und Kunst bilden Leonardo-Welten in dem Sinne, dass in ihnen, wie im Werk Leonardo da Vincis, die Frage beantwortet wird, wie das Neue in die Welt kommt - das Neue als das forschend Gesuchte und als das handanlegend Geschaffene. Zugleich geht es um das Verhältnis beider Leonardo-Welten zueinander, um das, was sie verbindet, und um das, was sie trennt. Jürgen Mittelstraß sucht Wege zwischen den Welten von Kunst und Wissenschaft und verbindet im vorliegenden Buch erkenntnistheoretische und wissenschaftstheoretische Fragestellungen mit anthropologischen und, unter dem Stichwort Universität, institutionellen Fragestellungen. Bilder begleiten seine Überlegungen auf diesen Wegen, um das Darzustellende nicht nur zu Worte, sondern auch zur Anschauung zu bringen