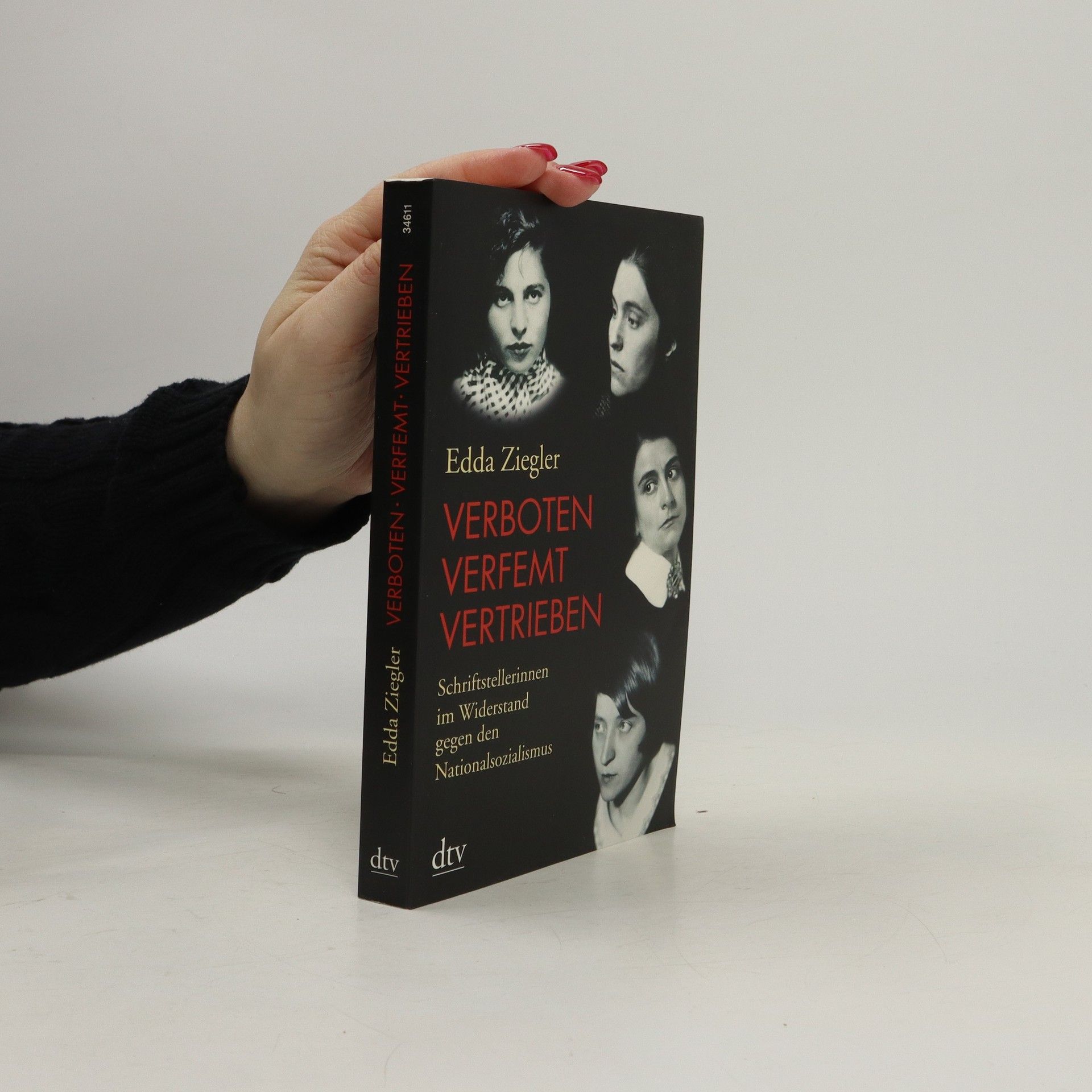

Verboten - verfemt - vertrieben

- 361bladzijden

- 13 uur lezen

Kaum hatten deutschsprachige Autorinnen Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen, die literarische Szene zu erobern, da wurden sie auch schon ausgebremst: verboten, verfemt und vertrieben von der Literaturpolitik der Nazis – wegen ihrer jüdischen Herkunft, ihrer politischen Überzeugung, ihrer Schreibart, ihrem Frauenbild. Edda Ziegler gibt einen Überblick über die Schicksale der Autorinnen, berühmter wie unbekannter. In sieben Kapiteln erzählt sie von den Wegen der Schriftstellerinnen ins Exil, ihrem Leben, Schreiben und Publizieren in fremden Ländern und Sprachen und vom schwierigen Verhältnis zur alten Heimat in den Zeiten des Neubeginns nach 1945.