Westfälische Kleinstädte um 1900

Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis

Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis

Geschichte eines Landes, seiner Städte und Regionen in Mittelalter und früher Neuzeit

Nach Jahrzehnten liegt mit diesem Buch eine neue Landesgeschichte des Alten Westfalen vor. Sie umfasst das Mittelalter und die Frühe Neuzeit – von den Sachsenkriegen Karls des Großen 772 bis zur Säkularisation 1803. Das Cover zeigt die Heilige Sippe, die Verwandten Jesu, vor der Kulisse der Stadt Dortmund. Auf dem Altarbild von 1470 sind auch die Kirchen und die landwirtschaftlich genutzte Flur zu sehen. Diese Bildinhalte stehen für die Stadt- und Agrargeschichte sowie für die Kirchen- und Alltagsgeschichte, die wesentliche Teile des Buches ausmachen. Analyse und Chronologie leiten dabei die einzelnen Kapitel. Doch keine westfälische Geschichte sollte ohne Geschichten sein. Anschauliche Beispiele, regionale Vielfalt und der Blick auf interessante Gestalten sowie an die 100 Karten und Abbildungen versprechen eine entdeckungsreiche Lektüre über ein Land, das reich an Geschichte ist.

Das Handbuch stellt Erkenntnisinteressen, Methodologie, Themenfelder und Raumbegriffe landesgeschichtlicher Forschung vor. Dabei werden in einem ersten Schritt übergreifende Fragestellungen sowie die Geschichte des Fachs thematisiert. Im zweiten Teil des Handbuchs richtet sich der Blick auf die verschiedenen methodischen Zugriffe und Gegenstandsbereiche der Landesgeschichte, die an ausgesuchten historischen Räumen in vergleichender Perspektive beschrieben werden.

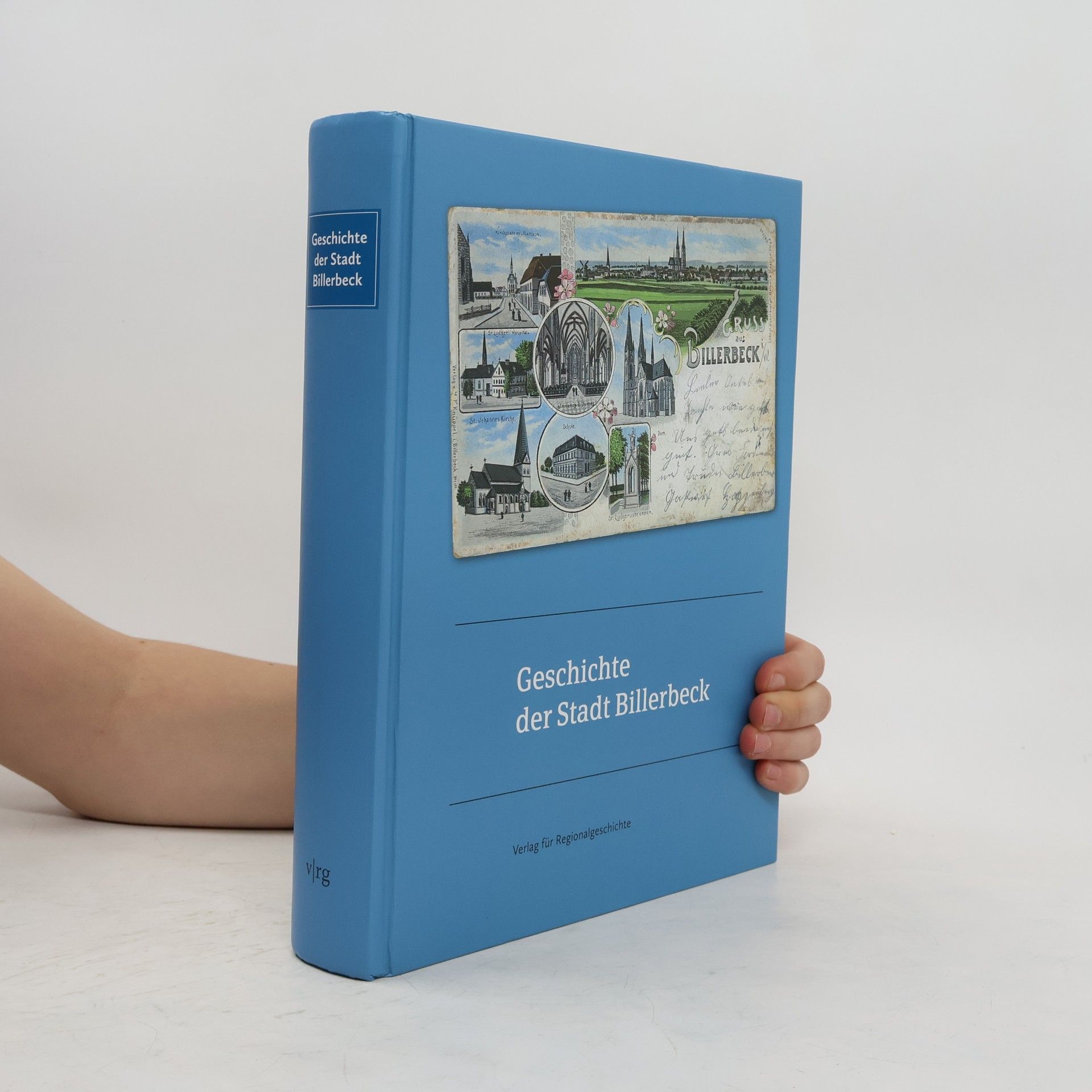

Billerbeck ist bekannt als Sterbeort des hl. Ludgerus, des ersten Bischofs von Münster. Als 'Perle der Baumberge' ist Billerbeck aber auch ein beliebter Erholungsort. Das Buch stellt die Entwicklung Billerbecks vom mittelalterlichen Wigbold zur modernen Kleinstadt erstmals umfassend dar. Die 'Geschichte der Stadt Billerbeck' richtet ihr Augenmerk dabei sowohl auf die lokale Lebenswelt in der Stadt und in den umliegenden Bauerschaften als auch auf die mit der Verehrung des hl. Ludgerus zusammenhängenden Beziehungen zum Bistum Münster. Das mit Bildern und Karten reich illustrierte Buch lädt dazu ein, die Geschichte Billerbecks neu zu entdecken.

Menschen im Zeitalter der Reformation. Herausgegeben im Auftr. d. Histor. Kommission f. Sachsen-Anhalt

Mitteldeutschland war Kerngebiet der Reformation, jenes weltgeschichtlichen Ereignisses im fruhen 16. Jahrhundert, das nicht nur das Zeitalter der Konfessionen einlautete, sondern auch kulturelle, soziale und politische Strukturen nachhaltig veranderte. Die in diesem Buch prasentierten Lebensbilder zeigen anschaulich, dass die Reformation und die Etablierung der Konfessionen auch und gerade das Werk von weniger bekannten Theologen und Personlichkeiten war, und dass der Sieg des Luthertums ganz entscheidend von den Grafen, Fursten und Bischofen der ganzen Region getragen wurde. Es waren vor allem diese Personlichkeiten, die im Mansfelder Land, im Furstentum Anhalt und in den Bistumern Magdeburg und Merseburg fur die Ideen Luthers und Melanchthons eintraten. Ihr Leben pendelte zwischen altem Glauben und reformatorischem Sendungsbewusstsein. Das Buch nimmt dabei nicht nur die "Sieger" dieser grossen Auseinandersetzung um den "wahren" Glauben in den Blick, sondern auch die Anhanger der alten Kirche katholisch gebliebene Landesherren sowie Monche und Ratsherren in der Stadt, die fur eine Erneuerung der alten Kirche stritten. Schliesslich treten Gelehrte und Kunstler, die ihr Schaffen und ihre Forschungen mit einer veranderten politischen und religiosen Umwelt in Einklang zu bringen wussten, in den Fokus der Lebensbilder.