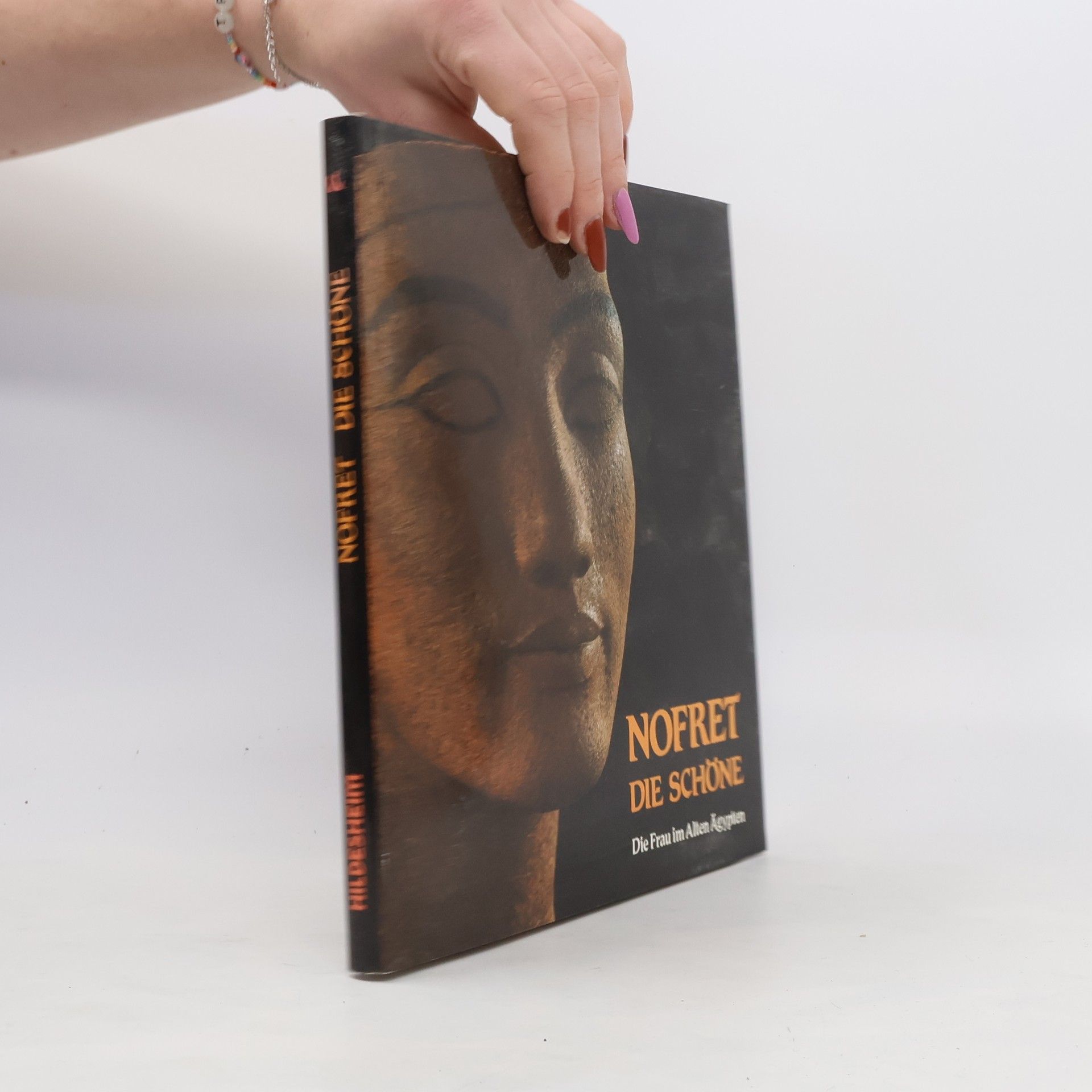

Im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim ist bis zum 4. November eine faszinierende Ausstellung zur altägyptischen Kultur zu sehen: "Nofret - die Schöne. Die Frau im Alten Ägypten." Diese Ausstellung bietet nicht nur die 96 Kairoer Ausstellungsstücke, sondern auch 81 weitere Leihgaben aus renommierten Sammlungen weltweit, darunter Bremen, Brooklyn und sogar aus der DDR. Sie thematisiert das Leben und die Stellung der ägyptischen Frauen, von Königinnen und Priesterinnen bis zu einfachen Handwerkerinnen und Dienerinnen. Ein zusätzlicher Katalog wurde erstellt, um die Ansichten der Münchner Ägyptologen zur Gleichberechtigung im alten Ägypten zu diskutieren. Die Münchner betonen die "außergewöhnliche Stellung" der Frauen, wobei Kunstwerke und Texte ein Bild der Geschlechterpartnerschaft zeigen. Professor Dietrich Wildung beschreibt, dass die ägyptische Gesellschaft eine pragmatische Funktionsteilung kannte, die beiden Geschlechtern gleiche Bedeutung zusprach. Die Hildesheimer Ausstellung hingegen hinterfragt diese Sichtweise und legt den Fokus auf zusätzliche Darstellungen von Frauen und alternative Interpretationen überlieferter Texte. Der Katalog trägt den Untertitel ",Wahrheit' und Wirklichkeit" und thematisiert, wie die Ägypter ein Prinzip der "Wahrheit" entwickelten, das eine harmonische Gesellschaft beschrieb. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild, in dem die Freiheit und Gleichwertigkeit der Frauen oft nicht gege

Bettina Schmitz Boeken

Die Briefe von Wilhelm Pelizaeus an Otto Rubensohn bieten einen einzigartigen Einblick in die Entstehung des Pelizaeus-Museums und die Herausforderungen, die mit der Umwandlung des Lutherischen Waisenhauses in ein Museum verbunden waren. Pelizaeus diskutiert nicht nur die Aufstellung seiner Schenkung und die Gestaltung der Ausstellungsräume, sondern teilt auch seine neuen Erwerbungen und deren Integration in das Ausstellungskonzept mit. Diese Korrespondenz enthüllt die frühen Jahre des Museums und gibt einen faszinierenden Blick auf Pelizaeus' Leidenschaft und Engagement für sein Projekt.

Das Mutterfell, der ererbte Pelzmantel wird zum Ort der Suche nach den Spuren des Lebens der verstorbenen Mutter. Als junge Frau lebte sie als Säuglingsschwester in der Schweiz und arbeitete in privaten Haushalten. In den Briefen ihrer Freundin Hanne entfaltet sich das Leben der beiden jungen Frauen, die nicht nur auf der Suche nach „dem Richtigen“ sind. Sie sprechen über ihren Alltag, den Beruf, ihre Geldsorgen und andere Nöte. Und sie sprechen über ihre Wünsche und Träume, wollen reisen, frei sein. Und dabei sind sie sich der Einschränkungen bewusst, denen die Frauen der Nachkriegszeit unterworfen waren, denn sie ecken immer wieder an, auf ihrem Weg, sich selbst zu finden. Eingeleitet wird das Mutterfell von einem philosophisch-poetischen Essay der Autorin, in dem Bettina Schmitz auf die kulturelle und persönliche Bedeutung der Mutter eingeht, und darauf, wie sich die Sichtweise auf die eigene Mutter verändert, wenn man selbst Mutter ist. Die feministische Frauenforschung arbeitet das Mutterthema seit vielen Jahren auf, und es gibt inzwischen zahlreiche Publikationen dazu. Doch die Auseinandersetzung mit der eigenen, mit der Mutter, ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, der immer weitergeht.

Einen Schritt voraus durch Überschreiten der Fachgrenzen: - wichtigste Grundlagen der Epileptologie - häufigste psychiatrische Syndrome und deren Beziehung zur Epilepsie - psychiatrische Effekte antiepileptischer Behandlungen - aktueller Kenntnisstand zum Einsatz von Antiepileptika bei primär psychiatrischen Störungen - pharmakologische und psychotherapeutische Behandlung psychiatrischer Probleme unter epilepsierelevanten Gesichtspunkten.