Helmut Bock Boeken

Schill

- 235bladzijden

- 9 uur lezen

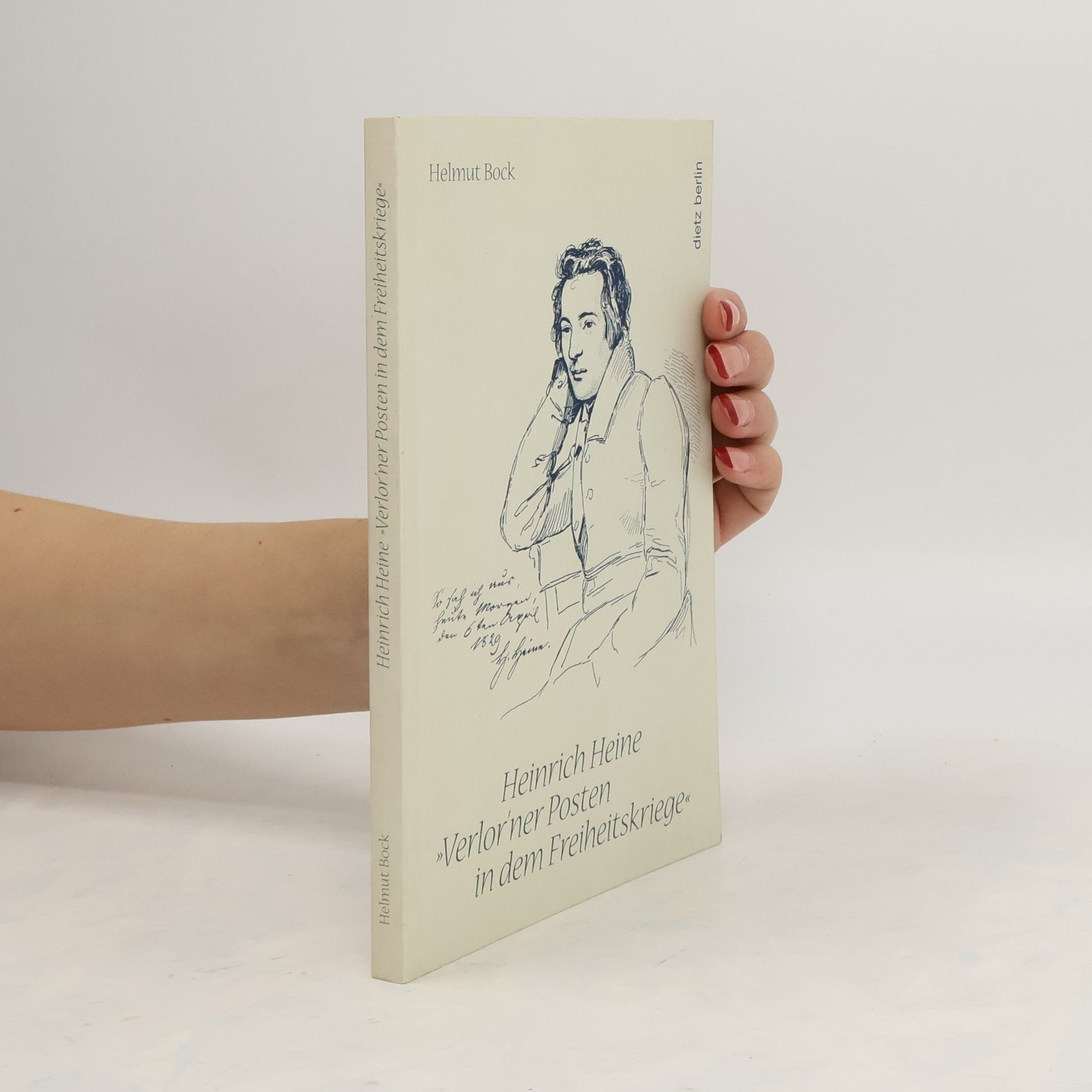

Der Historiker, bekannt für seine Biographie über Ludwig Börne, widmet sich nun Heinrich Heine, dem jüdisch-deutschen Dichter und Weltbürger. Am Rheinufer wächst Heine als „Zeitkind Napoleons“ auf, geprägt von Aufklärung und revolutionären Ideen. Doch die Restauration bringt Unordnung und frühes Leid in sein Leben als Kaufmann, Student und Poet. Als Querdenker und einsamer Widerständler lässt er in seinen Gedichten die Mächtigen tanzen, während er an seiner Rolle als literarischer Revolutionär zweifelt: „Denn der Deutsche ist von Natur servil.“ Auf Helgoland erlebt er die zweite Pariser Revolution (1830) mit Freude und Begeisterung, bevor er über den Rhein, den „Jordan“, nach Paris reist, wo die Sehnsucht nach Freiheit und Gleichheit ihn antreibt. Doch er wird von Enttäuschungen und einem Leben in der Pariser „Matratzengruft“ heimgesucht. Trotz körperlicher Leiden erhebt sich sein Geist zur Reflexion über die unvollendete Epoche: „Die Revolution ist noch eine und dieselbe, wir haben erst den Anfang gesehen.“ Die Ideale von „Liberté! Égalité! Fraternité!“ bleiben unerfüllt. Bocks Essays, die die Forschung elegant verbergen, zeigen Heine als Zeitgenossen und „unseren älteren Bruder“, der sich in der Kette der Generationen für eine gerechte und solidarische Menschheit sieht.