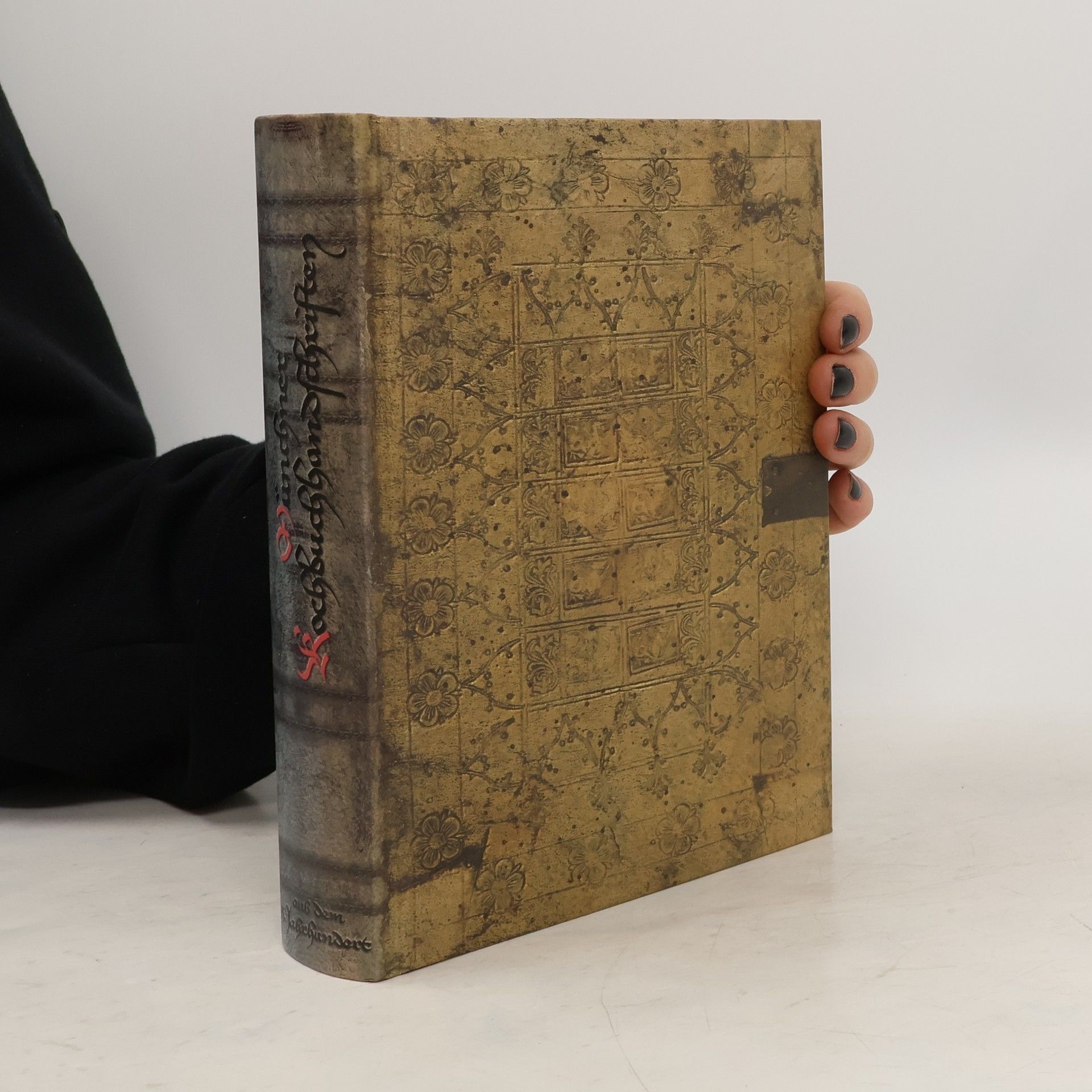

Die Küchenmeisterei, als erstes gedrucktes deutschsprachiges Kochbuch bereits 1485 in Nürnberg bei Peter Wagner erschienen, erlebte rasch zahlreiche Auflagen und Abdrucke, unter anderem 1486 bei Johann Petri in Augsburg und 1487 bei Peter Schöffer in Mainz. Erhalten haben sich mit dem Codex S 490 der Zentralbibliothek Solothurn und der Handschrift GB 4° 27 aus dem Historischen Archiv der Stadt Köln auch zwei handschriftliche Fassungen, die in engem Konnex mit den Frühdrucken stehen. Beide Fassungen werden hier erstmals in kritischer Edition vorgelegt, ausgestattet jeweils mit einer Beschreibung der Handschriften, einer Bestimmung der Schreibsprachen, einer Übersetzung, Stellenkommentaren und dem Versuch, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Handschriften und den Frühdrucken zu klären. Ein reprographischer Nachdruck der Kölner Handschrift ermöglicht dem Benutzer einen Vergleich mit der Edition. Das Glossar gibt Aufschluß über die Bedeutung seltener Wörter. Eine Rezeptkonkordanz erlaubt den raschen Vergleich zwischen der Edition und den beiden maßgeblichen Frühdrucken von Wagner und Petri.

Trude Ehlert Boeken

1 januari 1946

Ritterabende, mittelalterliche Festessen oder auch einzelne längst vergessene Gaumenfreuden lassen sich mit dem Kochbuch des Mittelalters einfach nachkochen. Neben einer Einführung in Ess- und Tischgewohnheiten bietet Trude Ehlert einen einzigartigen Rezeptteil, gegliedert nach Suppen, Soßen, Fisch, Fleisch, Geflügel, Wild, Innereien, Pasteten, Teigwaren und Desserts.