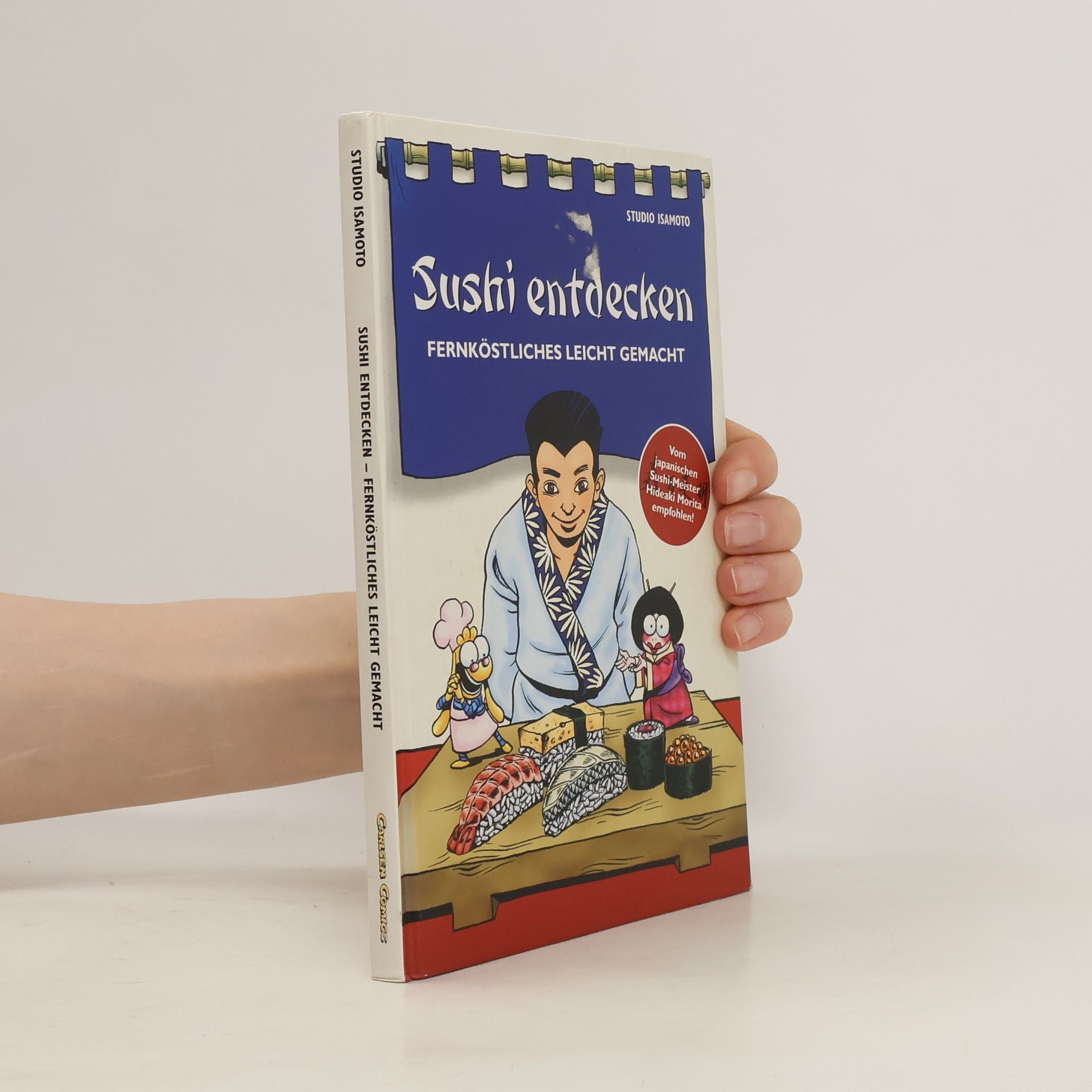

Angst vor Sushi? Das muss nicht sein! Sushi im Restaurant richtig bestellen oder selbst zubereiten ist ganz einfach! 'Sushi entdecken' enthüllt die Geheimnisse der japanischen Küche auf unterhaltsame Art. Wie rollt man Reis in Seetangblätter? Wo bekommt man Gari, Wasabi und Nori? Wie wird roher Fisch vorbereitet? Welches Gemüse passt am besten? Zwei Laien schauen einem Sushi-Meister beim Einkauf und im Restaurant über die Schulter und entdecken die Leichtigkeit fernköstlicher Zubereitung. Mit farbigem Glossar zu allem Wissenswerten über die gesunde Trendküche aus Japan!

Petra Lohmann Boeken

»Ich erinnere mich... an den Tag, an dem ich geboren wurde. Kein Gedanke beseelt den Geist, kein Traum, nur bloße Empfindungen... und er, der mir das Leben gab. Für mich ist das Vergangenheit. Jetzt ist da nichts als Angst.« Über ein ausführliches Vorwort zu Alessandro Barbucci und Barbara Canepa führt das Artbook Fans der Serie zur bisher unveröffentlichten Story »Die Geburt von Noa«, zeigt das Making of des ersten Bands, wartet mit Charakterstudien und der »Doll''s Gallery« auf und schließt mit Photos und Fragebogen der beiden Künstler. Ein ästhetisches Artbook ganz im Stil der Serie.

Die Betrachtung von Landschaft als stabil und beständig wird in Frage gestellt, indem die Kontingenz von Landschaft in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft beleuchtet wird. Inverse Landschaften dienen als Konzept, um nicht notwendige, aber mögliche Zustände und Prozesse zu verdeutlichen. Durch interdisziplinäre Kritik, die von Binnen- bis meta-theoretischer und lebenspragmatischer Kritik reicht, wird das Konzept weiterentwickelt. Ziel ist ein differenzierteres Verständnis der Kontingenz von Landschaft und deren Anwendung zur Lösung praktischer Probleme im Landschaftsbereich.

Landschaft und Gefühl - eine neopragmatistische Redeskription auf Grundlage der Philosophie Fichtes

Ein Beitrag zur humanistischen Geographie

- 96bladzijden

- 4 uur lezen

Die Analyse von Landschaft und den damit verbundenen Konflikten steht im Mittelpunkt des Buches. Es untersucht verschiedene wissenschaftliche Traditionen und deren Eignung zur Bewältigung aktueller landschaftsbezogener Herausforderungen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Selbstverhältnis des Individuums im Konflikt, basierend auf Fichtes Theorie des Gefühls. Diese Perspektive zielt darauf ab, die einseitigen wissenschaftlichen Ansätze zu hinterfragen, die oft die rationale Betrachtung über das emotionale Erleben des Individuums stellen und dessen innere Perspektive vernachlässigen.