Wolfgang Seifert Boeken

Auch der schönste Garten versinkt im Dunkeln, wenn die Sonne untergeht – es sei denn, elektrisches Licht verlängert den Tag. Geschickt eingesetzt, verwandelt es den Garten in eine unbekannte Welt und schafft Raum zur besonderen Entspannung. Wolfgang Seifert bündelt in seinem Buch über Lichtplanung seine Erfahrung aus über 20 Jahren und bietet ein umfassendes Handbuch. Es behandelt die große Rolle des Lichts für das Wohlbefinden und grundlegende Prinzipien, wie die Vermeidung von Blendungen und die Unsichtbarkeit technischer Installationen. Schritt für Schritt zeigt Seifert, wie die passende Beleuchtung für verschiedene Gartenkonzepte entsteht, beginnend mit einer bildlichen Vorstellung und Skizze bis hin zu zahlreichen Beispielen. Es werden beleuchtete Wege, Bäume und Sträucher sowie die neuesten Möglichkeiten der Lichtleiter- und LED-Technik behandelt. Nach Festlegung des Gestaltungskonzepts stehen die verschiedenen Leuchten und deren Installation im Fokus. Themen wie Typ, Montage, Pflege, Schaltung und Sicherheit werden behandelt. Eindrucksvolle Fotos zeigen Gärten, die der Autor gestaltet hat, von minimalistischen Lösungen bis hin zu umfassenden Inszenierungen mit farbigem oder bewegtem Licht. So wird die Entdeckung einer neuen Dimension des Gartens angeregt.

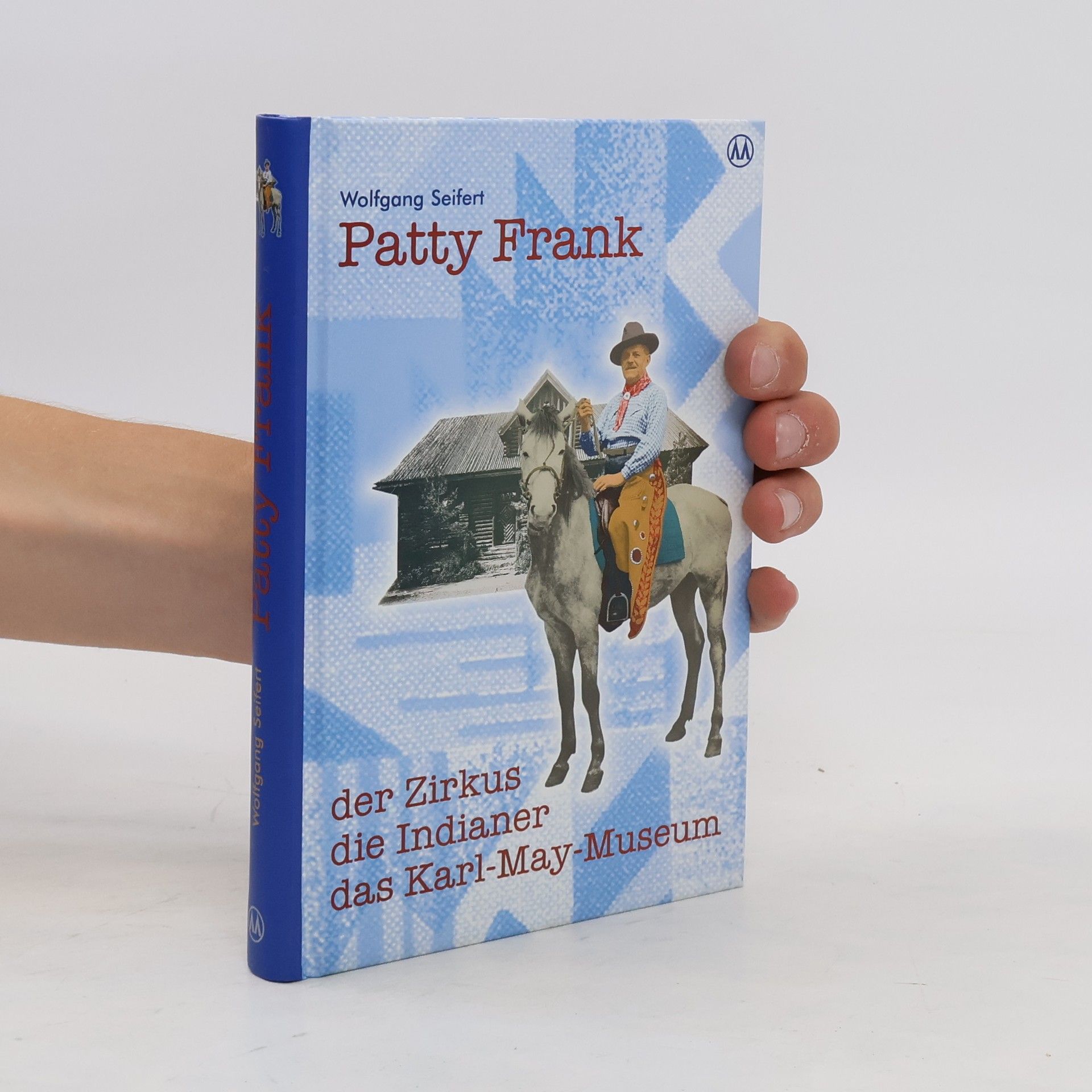

Das mit viel Liebe zum Detail recherierte und reich bebilderte Sachbuch hält mehr als der Titel zu versprechen wagt: Nicht nur liegt hiermit zum ersten Mal eine Biografie des Mannes vor, der als Mitgründer und „Guter Geist“ des Indianermuseums Radebeul in die Karl-May-Forschung einging, nein, ausführlich beleuchtet werden auch auf den ersten Blick weit entfernte Themen wie Buffalo Bill und seine Wildwest-Show, die Probleme der Amerika-interessierten Forscher und Publizisten in der DDR, die bunte Szene der Indianermaler, -sammler und -forscher, eine Parterreakrobatentruppe von Weltrang, die indianische Kultur und die Schlacht am Little Bighorn - eine schier unglaubliche Mischung aus Manegen und Museen... Und mittendrin Patty Frank (1876-1959). In seiner Biografie verbindet sich dieses Durcheinander zu einem faszinierenden einheitlichen Ganzen. Puzzleteil um Puzzleteil suchte und fand Wolfgang Seifert, fügte sie geduldig zusammen und entdeckte so endlich das schillernde Leben von Ernst Tobis, der sich Patty Frank nannte. Dank der Fülle des Materials entstand so ein kurzweiliges, aber hochinformatives Sachbuch, dem es gelingt, einen Bogen zu schlagen aus dem Far West bis in die neuere Gegenwart. Mit 150 S/W-Abbildungen.