Mit dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG), das am 1.1.2021 in Kraft trat, wird ein neuer Rechtsrahmen für die vorinsolvenzliche Sanierung mittels Restrukturierungsplans geschaffen, der das bestehende Insolvenz- und Sanierungsrecht grundlegend verändert. Die Autoren bieten eine umfassende Erläuterung des StaRUG und beleuchten die Entwicklung der europäischen Vorgaben, die die nationale Umsetzung beeinflussten. Die Kommentierung ist sowohl fundiert als auch praxisnah. Die neuen Vorschriften zur Krisenfrüherkennung, zum Krisenmanagement, zum Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen sowie zur Sanierungsmoderation werden detailliert behandelt. Die Darstellung verfolgt einen hohen wissenschaftlichen Anspruch, ohne die Relevanz für Praktiker zu vernachlässigen. Zu den Vorteilen gehören eine umfassende Darstellung der rechtlichen Entwicklung des nationalen präventiven Restrukturierungsrahmens, die erstmalige vollständige Kommentierung des StaRUG, praxisnahe Erläuterungen der Anforderungen an Restrukturierungspläne und -konzepte, eine detaillierte graphische Darstellung der Verfahrensabläufe sowie zusätzliche Kommentierungen relevanter Vorschriften der Insolvenzordnung. Das umfassende Anlagenkompendium enthält rechtsvergleichende Materialien und Synopsen zu präventiven Restrukturierungsrahmen anderer EU-Mitgliedstaaten. Die Zielgruppe umfasst Rechtsanwälte, Richter, Insolvenzverwalter, Wirtschafts

Stefan Smid Volgorde van de boeken

- 2021

- 2021

Die Neuauflage des Buches beleuchtet die Rechtslage von Kreditsicherheiten im Insolvenzverfahren und deren Entwicklung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Rolle des vorläufigen Insolvenzverwalters sowie der Behandlung von Kreditsicherheiten in verschiedenen Insolvenzverfahren, einschließlich grenzüberschreitender Fälle.

- 2011

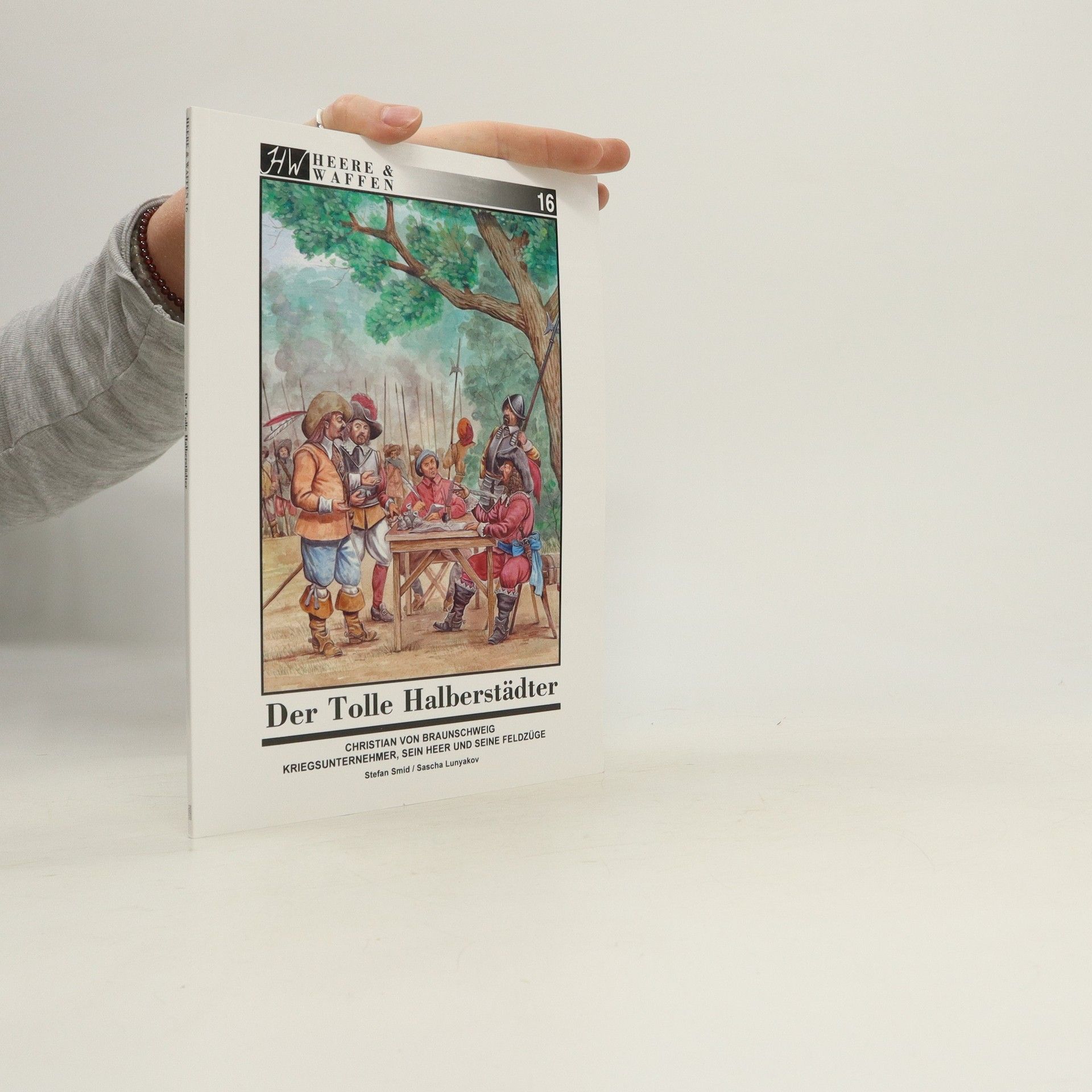

Der tolle Halberstädter

- 63bladzijden

- 3 uur lezen

Am 16. Juni 1626 starb Christian von Braunschweig in Wolfenbüttel. Katholische Quellen berichten, er sei wie Herodes gestorben. Seine inneren Organe seien von einem Riesenwurm zernagt worden. Sein Leben war mit dem Lauf eines Sterns, eines Kometen verglichen worden. Rastlos handelnd stieg er rasch auf. Und ebenso rasch erlosch sein Leben. Keine siebenundzwanzig Jahre hat er vollenden können.

- 2011

Der Spanische Erbfolgekrieg

- 581bladzijden

- 21 uur lezen

Als 1700 mit Karl II., der letzte habsburgische König Spaniens, kinderlos starb, hielt die Welt den Atem an. Wer würde ihn beerben und dadurch die Vorherrschaft in Europa gewinnen? Der Kampf um sein Erbe wurde als ein Krieg mit weltweiten Schauplätzen geführt. Dieses Buch bietet eine Gesamtdarstellung seiner Vorgeschichte und seines Verlaufes. Sonnenkönig Ludwig XIV., Queen Anne, der Herzog von Marlborough, Prinz Eugen, der Türkenlouis, der Blaue Kurfürst Max Emanuel, aber auch Leibnitz, Jonathan Swift und Daniel Defoe waren involviert. Am Anfang der Auseinandersetzungen stand die Furcht der österreichischen Habsburger und ihre Verbündeten vor einer Hegemonie der Bourbonen in Europa und einer Vereinigung der französischen und spanischen Kolonialreiche. Am Ende formulierten die Friedensschlüsse von Utrecht (1713) und Rastatt (1714) ein System des Gleichgewichts der europäischen Mächte, das in den folgenden zwei Jahrhunderten das Zusammenwachsen Europas zu einem einheitlichen Handlungsfeld prägte.