Johannes Tuchel Boeken

Der Band beleuchtet die politischen Ereignisse rund um den Bendlerblock und die Staatsstreichplanung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg ab Herbst 1943. Detailliert werden die Vorbereitungen und der gescheiterte Umsturzversuch am 20. Juli 1944 sowie die Erschießung Stauffenbergs und seiner Mitverschworenen dargestellt.

In der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 1942 protestieren junge Menschen, darunter Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer, gegen die NS-Propaganda in Berlin. Beide werden verhaftet und zum Tode verurteilt. Der Band beleuchtet ihre Lebensgeschichten und die Widerstandsaktionen der Roten Kapelle, ergänzt durch neue Quellen und persönliche Briefe.

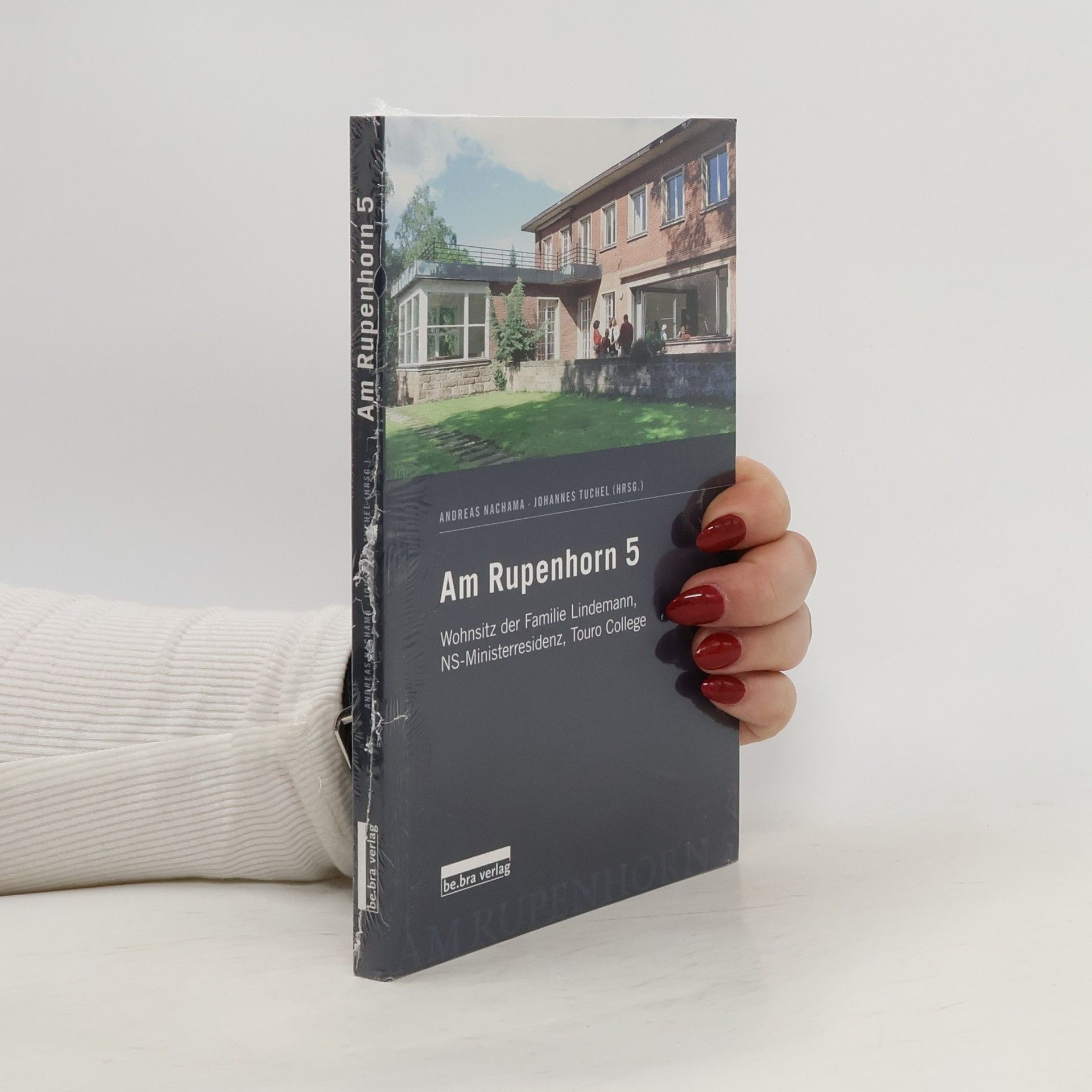

Am Rupenhorn 5

Wohnsitz der Familie Lindemann, NS-Ministerresidenz, Touro College

- 159bladzijden

- 6 uur lezen

Die Villa Am Rupenhorn 5 am Stößensee in Berlin ist ein Haus mit bewegter Vergangenheit: 1928/29 für den jüdischen Kaufmann Paul Lindemann erbaut, wohnte hier von 1935 bis 1941 der „Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten“, Hanns Kerrl. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als sozialpädagogische Bildungseinrichtung genutzt; seit 2003 ist das Anwesen Sitz des Touro College Berlin, das hier an die Traditionen jüdischen Lebens und jüdischer Kultur in Berlin anknüpft. Das Buch rekonstruiert die wechselvolle Geschichte des Hauses Am Rupenhorn 5 und widmet sich dabei insbesondere seiner architektonischen Einzigartigkeit, aber auch seinen Bewohnern, allen voran Hanns Kerrl. Mit zahlreichen Fotos und Abbildungen.