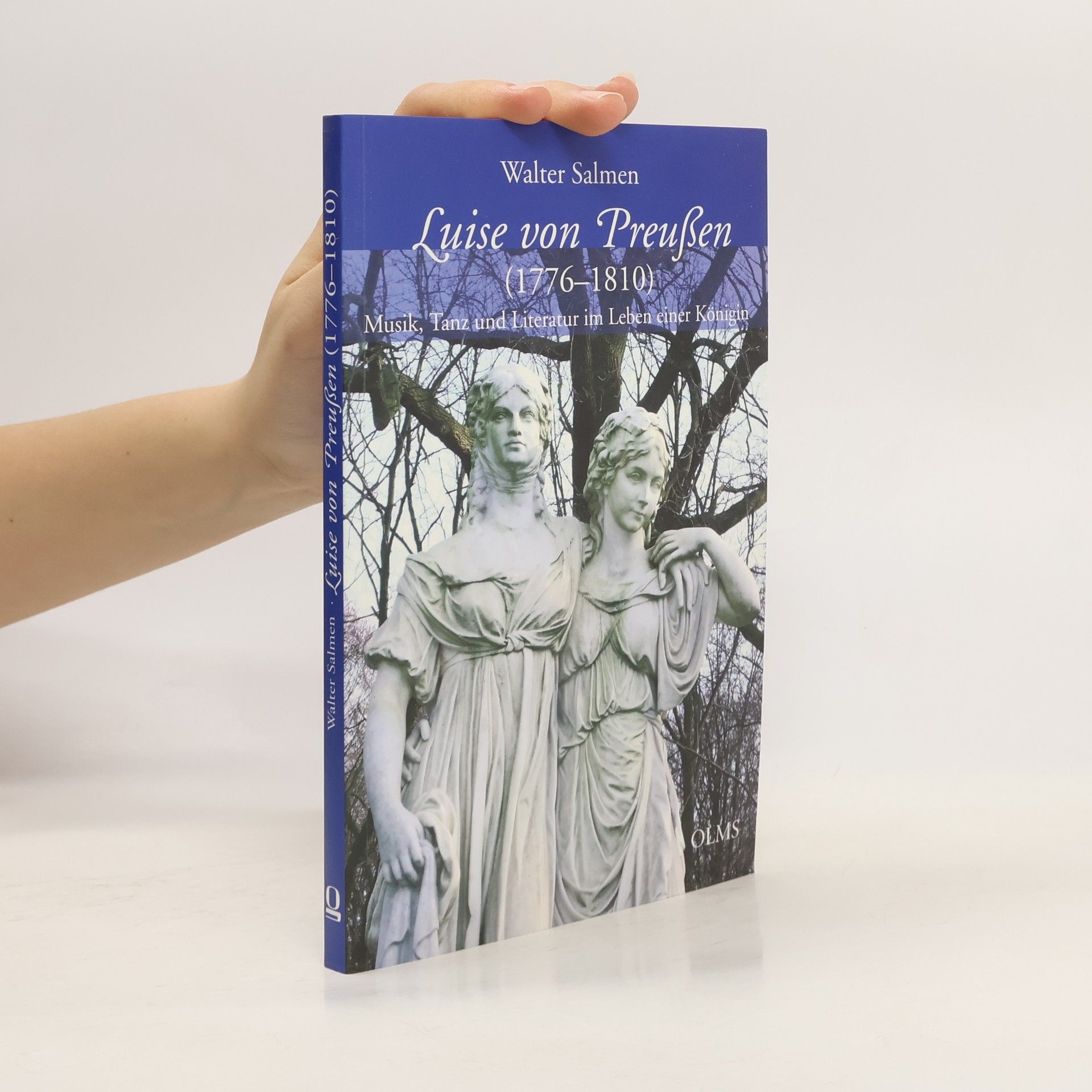

Luise von Preußen

- 172bladzijden

- 7 uur lezen

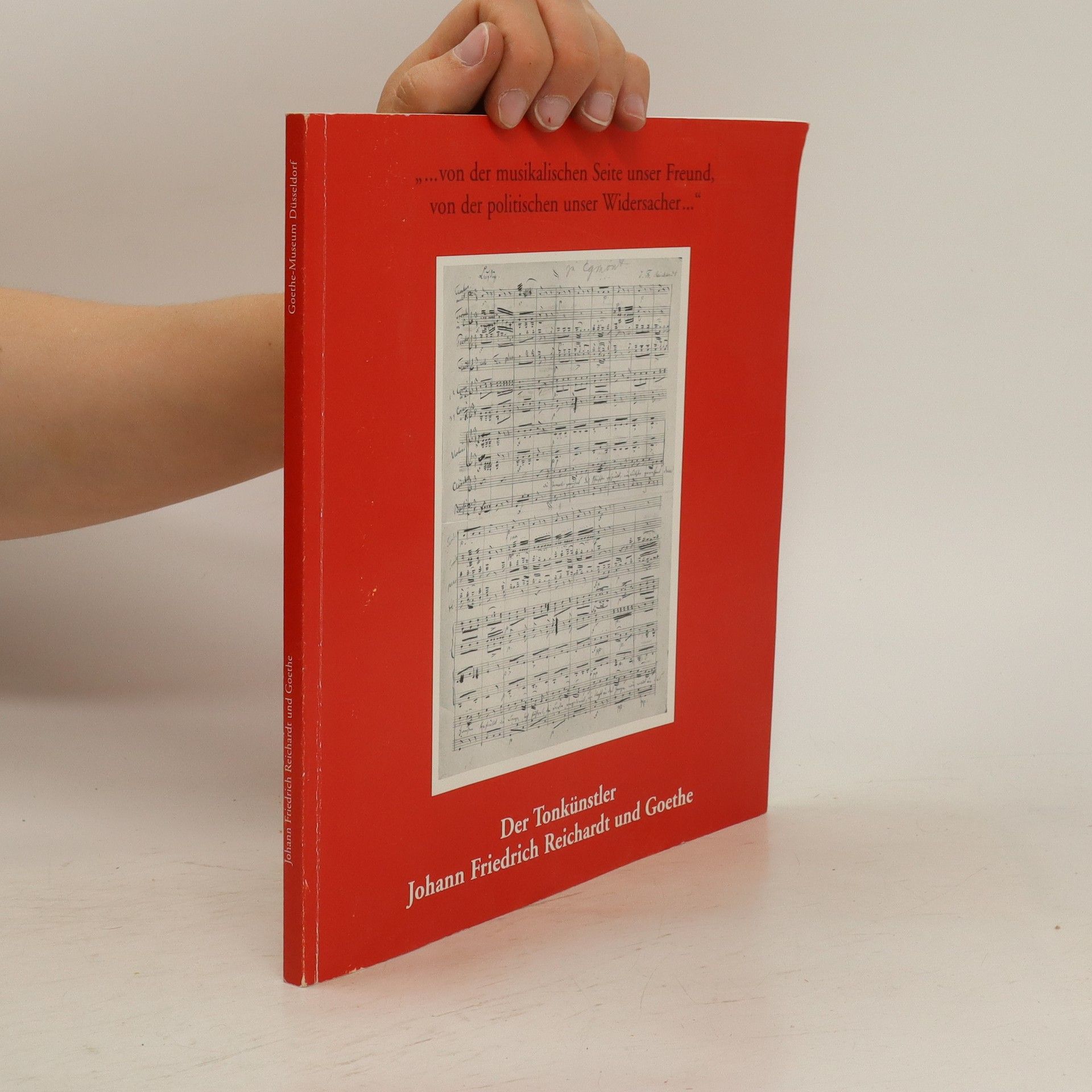

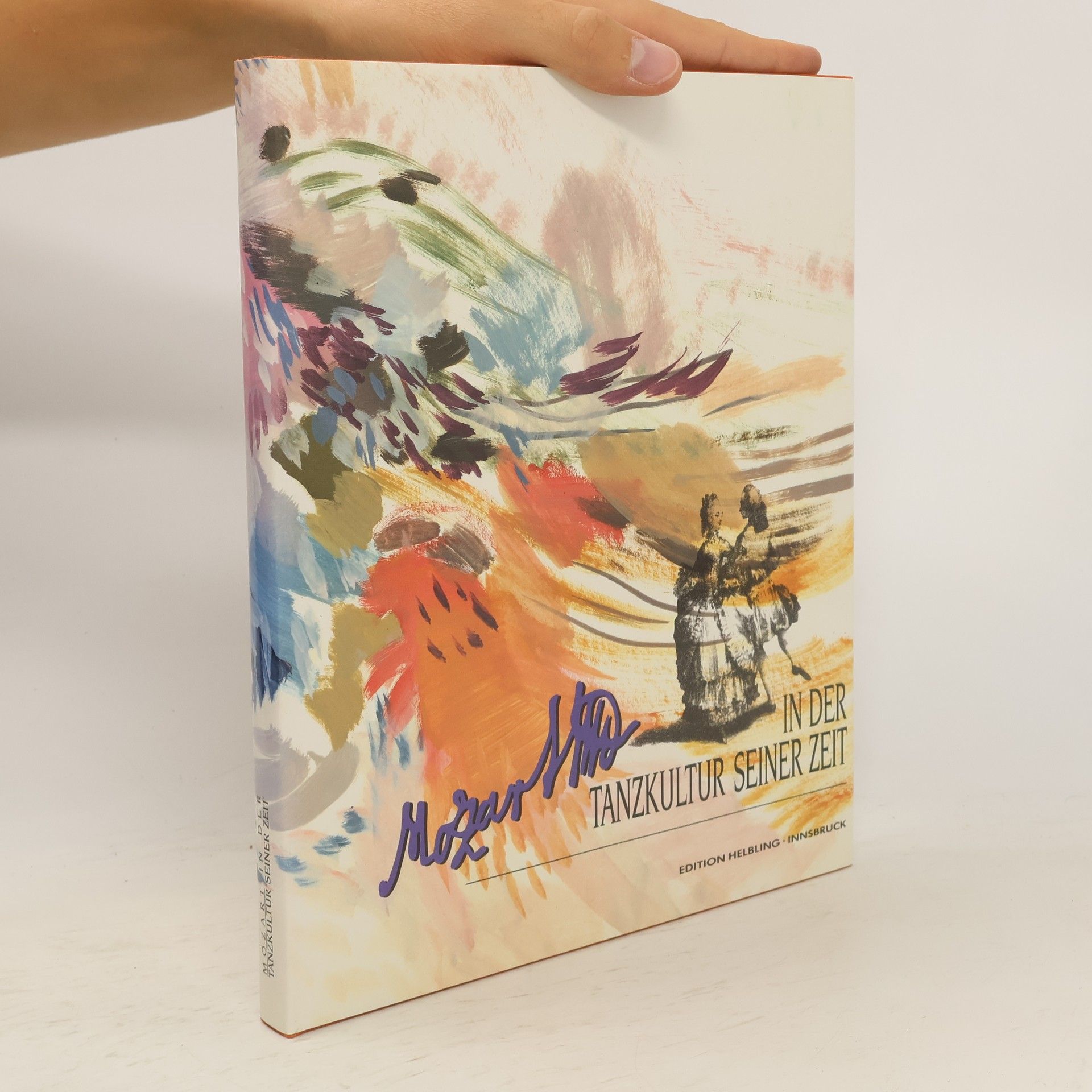

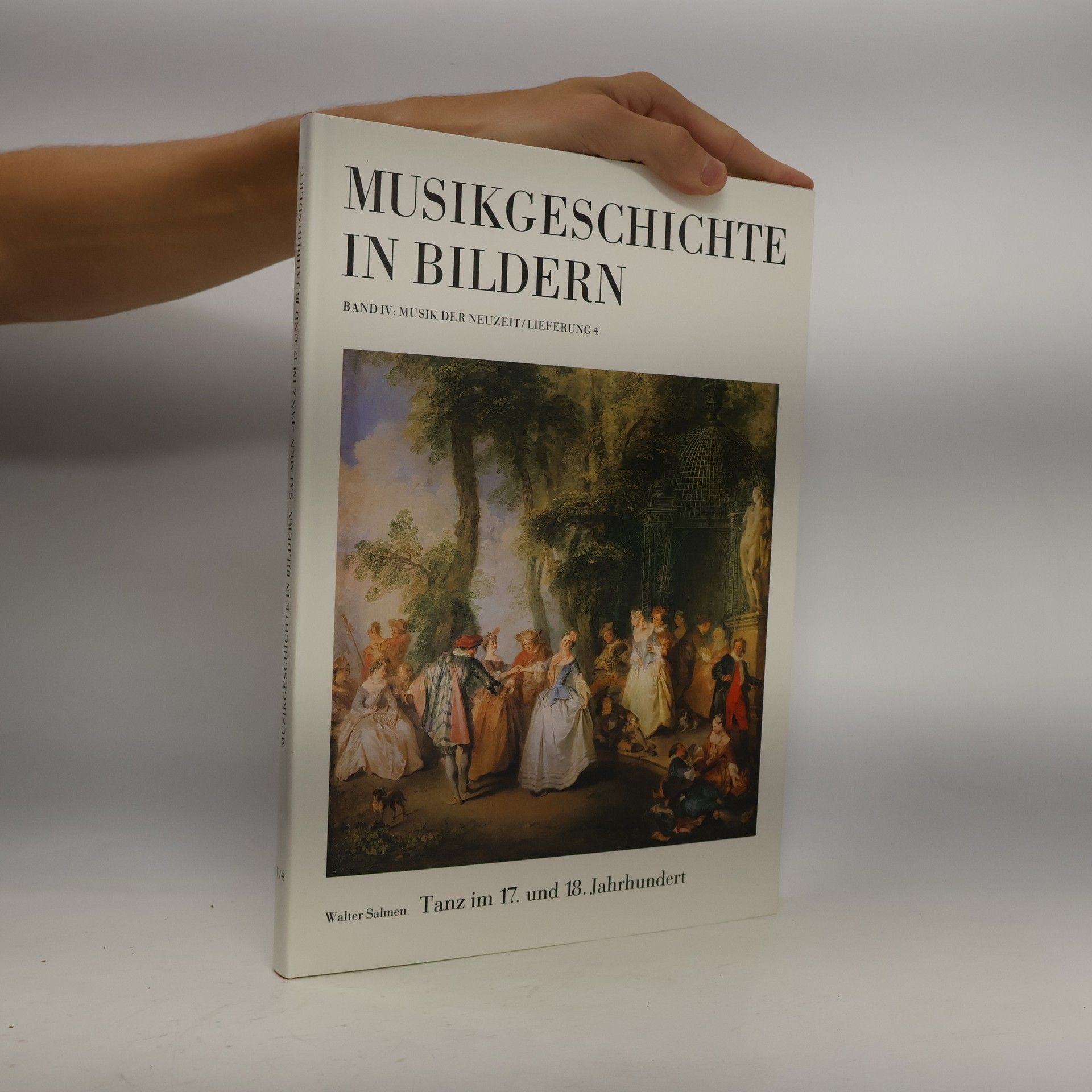

Königin Luise von Preußen (1776–1810) nimmt unter den Fürstinnen ihrer Zeit eine herausragende Stellung ein. Bewundert von Persönlichkeiten wie Goethe, Schiller, Heinrich von Kleist, Johann Friedrich Reichardt, Carl Friedrich Zelter und sogar Napoleon, ihrem politischen Gegner, wurde ihr Engagement für die Künste in bisherigen Publikationen oft nur oberflächlich behandelt oder unterschätzt. Als leidenschaftliche Sängerin und geübte Tänzerin, die Klavier, Gitarre und Harfe spielte, war sie täglich mit der Literatur ihrer Zeit vertraut und nahm aktiv am Konzert- sowie Theaterleben teil. Dieses Buch nutzt erstmals Tagebücher, Briefe und andere Quellen, um ihr Können und Engagement detailliert darzustellen. Zwischen 1793 und 1810 öffnete sie den Hof der Hohenzollern für Sololieder und Chorgesang, bürgerliche Tänze wie den Walzer und die Literatur der Weimarer Klassiker.