Axel Gellhaus Boeken

Schiller

- 406bladzijden

- 15 uur lezen

Schreibengehen

- 162bladzijden

- 6 uur lezen

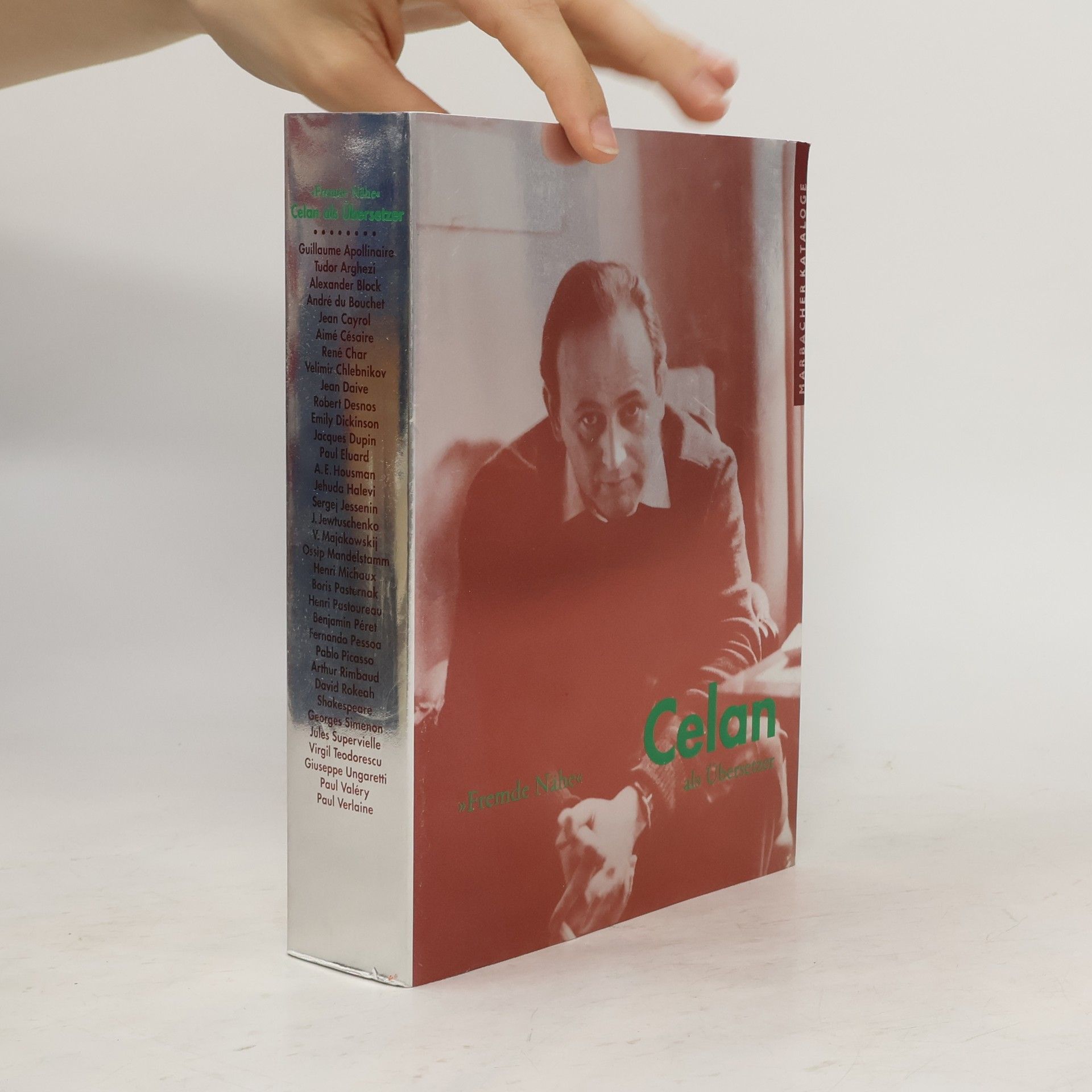

In einer Folge von Essays untersucht Axel Gellhaus in seinem Buch das Verhältnis der Dichtung zu den von ihr geschaffenen Räumen. Jeder Erzählvorgang setzt nicht nur das Vorhandensein von Raum voraus, sondern schafft sich selbst, als Bewegung des Denkens, seine spezifische Räumlichkeit. Der ›Gang der Erzählung‹ ist die integrale Metapher der Koordinaten von Raum und Zeit. Anhand verschiedener Beispiele aus der Literaturgeschichte – Rilkes Zeit/Raum, Celans Wortlandschaften, Ransmayers letzter Welt u. a. – werden deren Grundphänomene analysiert. Es geht um die ›Schwelle‹ als Topos literarischer Selbstreflexion, den ›Gang‹ und seine verschiedenen Temperamente als Strukturmetapher des Erzählens, das ›Vordringen‹ ins Aporetische als Ende der Erzählbarkeit. Und schließlich wird der Schreibakt selbst als ein Labyrinth von Gängen übers Papier von der Vorstellung befreit, es handele sich dabei um ein lineares Verfahren. Ergänzt werden die Texte durch zwei Fotosequenzen, die ihre Existenz ebenfalls dem Gehen verdanken. Beides, Texte und Bilder, sind auf ihre Weise anspruchslos: Zeugnisse eines Passanten, die den Leser zum Mit- und Nachdenken einladen wollen über die verschiedenen Formen der Erschließung von Räumen.