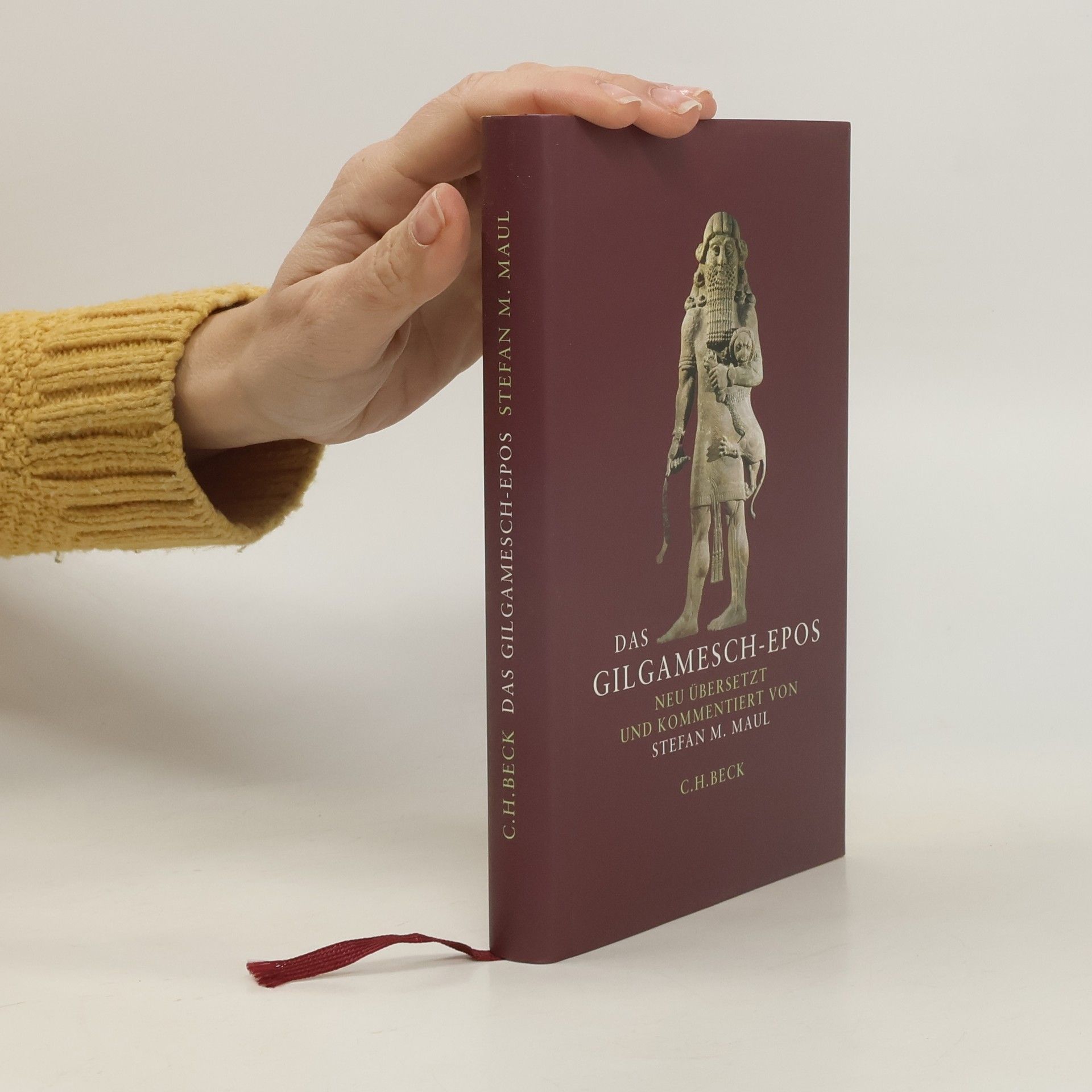

Ein Epos der Weltliteratur - aus dem Original vollständig neu übersetzt. Der Heidelberger Assyriologe Stefan M. Maul präsentiert eine neue Übersetzung des Gilgamesch-Epos, basierend auf teils unpublizierten Textzeugen, und lässt die zeitlose Schönheit des Werkes erstrahlen. Maul überträgt nicht nur das babylonische Original so wortgetreu wie möglich in elegantes Deutsch, sondern führt die Leser auch in die Welt des Alten Orients des 3. Jahrtausends v. Chr. Er erläutert die politischen, gesellschaftlichen und geistigen Rahmenbedingungen, die zur Entstehung des Epos führten. Die Erzählung handelt vom König Gilgamesch von Uruk, der seine Kräfte mit der Welt messen und nach Unsterblichkeit streben will, jedoch letztlich erkennt, dass auch sein Leben endlich ist. Auf seinem Weg zur Einsicht in die Conditio humana muss Gilgamesch zahlreiche Abenteuer bestehen, bevor er die Fähigkeit erwirbt, ein guter Herrscher zu sein. Das Werk bleibt von ungebrochener Aktualität und ist in vielerlei Hinsicht mit einem modernen Entwicklungsroman vergleichbar, der die zeitlosen Wünsche, Hoffnungen, Gefühle, Schwächen und Ängste des Menschen thematisiert.

Stefan M. Maul Boeken

Schreiberübungen aus neuassyrischer Zeit

Mit Beiträgen von Anmar A. Fadhil sowie einer internationalen Forschergruppe. Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts 15

Der Band ist den in Assur gefundenen, von Schülern angefertigten Tontafeln aus neuassyrischer Zeit gewidmet, die den komplexen Erwerb von Schrift- und Sprachkenntnissen in vielen Einzelheiten dokumentieren und so einen Einblick in die altorientalische Schultradition gewähren. Die 35 stets querformatigen Tafeln sind leicht als Schriftzeugnisse von noch nicht allzu weit fortgeschrittenen Lernenden zu erkennen, da sie oft nur grob geformt und in einer deutlich größeren Schrift gehalten sind als die zeitgenössischen Schriftstücke routinierter Schreiber. Sie zeigen überdies hier und da Unsicherheiten in der Schrift- und Textbeherrschung und weisen nicht wenige Rasuren auf. Die Übungstexte enthalten jeweils eine überschaubare Folge kurzer Zitate aus Keilschriftzeichenlisten sowie aus lexikalischen und literarischen Werken. Sie liefern uns damit eine detaillierte Vorstellung von dem Curriculum der Schreiberausbildung der neuassyrischen Zeit und lassen Rückschlüsse auf die gängigen Lehr- und Lernpraktiken zu.Neben einer ausführlichen Einleitung und den Texteditionen werden Konkordanzen und Indices sowie Abbildungen der Keilschrifttexte in Form von Handzeichnungen und Fotografien vorgelegt. Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)

Ihr Sterne des Anu, euch rufe ich! Ihr Sterne des Enlil, wendet euch mir zu! Ihr Sterne des Ea, ihr alle gemeinsam, versammelt euch um mich! Ich habe euch ein reines Opfer dargebracht, euch reinen Weihrauch hingeschüttet, euch reines Bier ausgegossen. Eßt das Reine, trinkt das Süße! Mit diesen Worten riefen babylonische Opferschauer die Götter der Nacht herbei, wenn sie das Opfer unter klarem Sternenhimmel vorbereiteten. Die Erkundung des göttlichen Willens gehörte für die Menschen im Alten Orient zum Alltag - gleichgültig, ob sie König von Assur oder einfacher Handwerker, wohlhabender Kaufmann oder arme Witwe waren. Wer es sich leisten konnte, opferte ein makelloses Schaf, aus dessen Leber der Ritualpriester vorzugsweise die Antwort der Götter las. Davon künden zahllose Keilschrifttafeln, die in den Archiven der untergegangenen Hochkulturen zum Vorschein kamen. Jede Staatsaktion und jeder Feldzug wurde mit einer minutiös ausgearbeiteten Befragung der Götter vorbereitet; doch auch wer „nur“ um sein Liebesglück oder um den Ausgang einer Reise besorgt war, suchte Rat bei Priestern und Göttern. Stefan M. Maul forscht seit langem über die Wahrsagekunst im Alten Orient und legt nun eine meisterliche Gesamtdarstellung dieses faszinierenden Themas vor.