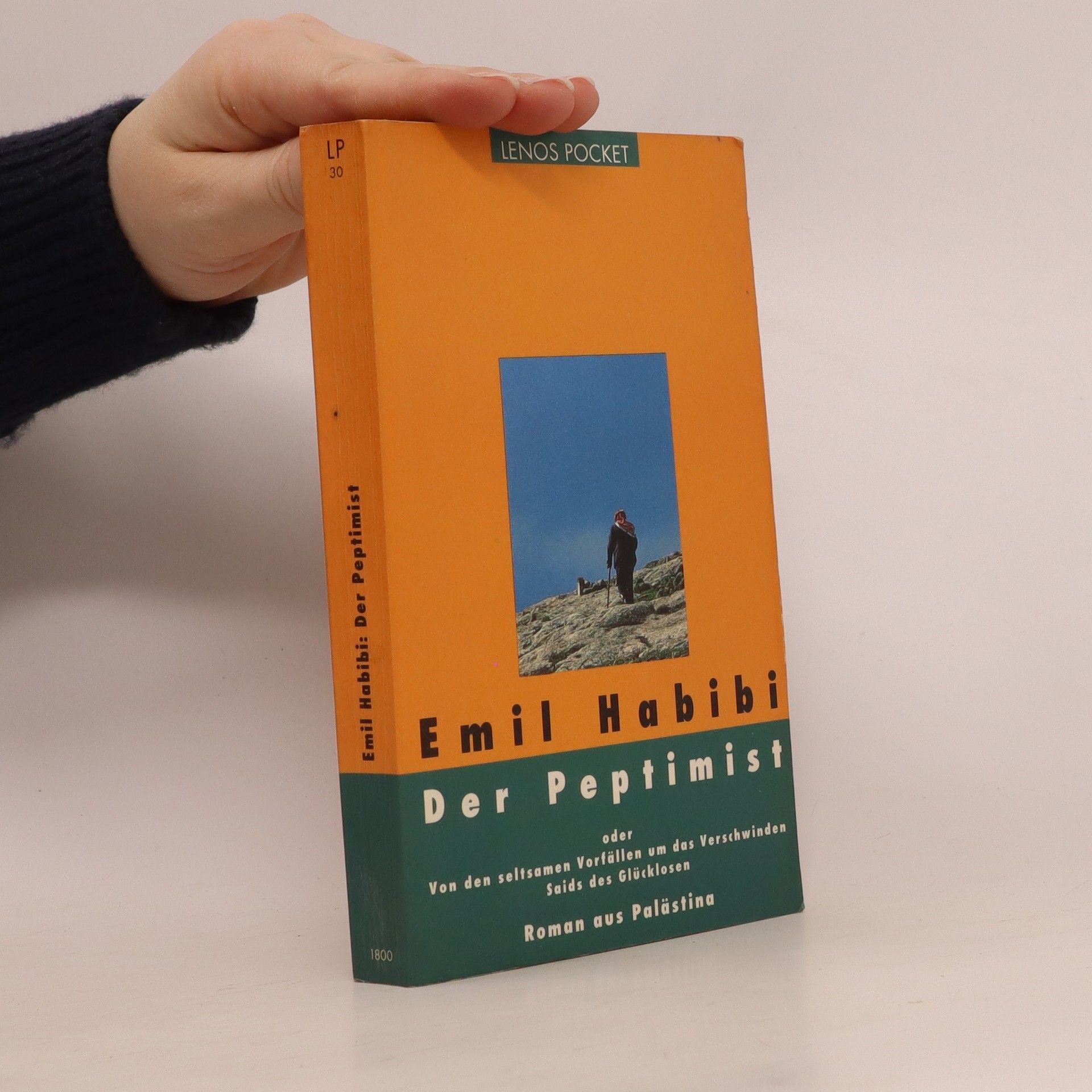

Emil Habibi, ein „Meister der Ironie und des Spotts“ (Tahar Ben Jelloun), ist einer der prominentesten Araber, die in Israel leben. In seinem bekanntesten Werk „Der Peptimist“ schildert Habibi das absurde Schicksal der palästinensischen Minderheit in Israel, im eigenen Land als Fremde leben zu müssen. Protagonist des dreiteiligen Romans ist Said der Glücklose, genannt der Peptimist, da in ihm Pessimismus und Optimismus verschmelzen. Für ihn ist alles zum besten bestellt, weil alles noch viel schlimmer sein könnte. Said ist ein im Sinne des Schelmenromans naiver junger Mann, der durch falsche Einschätzung seiner Handlungsweise immer wieder in Schwierigkeiten gerät. Um der unerträglichen Realität zu entkommen, rettet sich Said schliesslich an einen Ort im All - in die Gesellschaft ausserirdischer Wesen. Von dort aus richtet er einen langen Brief an einen Journalisten, von dem er die Veröffentlichung seiner Enthüllungen erwartet. Enthüllungen, die zunächst ganz privat sein „seltsames Verschwinden“ erklären sollen - seine Entrückung oder gar Erlösung -, letztlich aber eine Darstellung der Lage der Palästinenser in Israel sind. Nur nichtirdische Wesen scheinen fähig zu sein, eine wie auch immer geartete Lösung herbeizuführen.

Imi l. H. abi bi Boeken

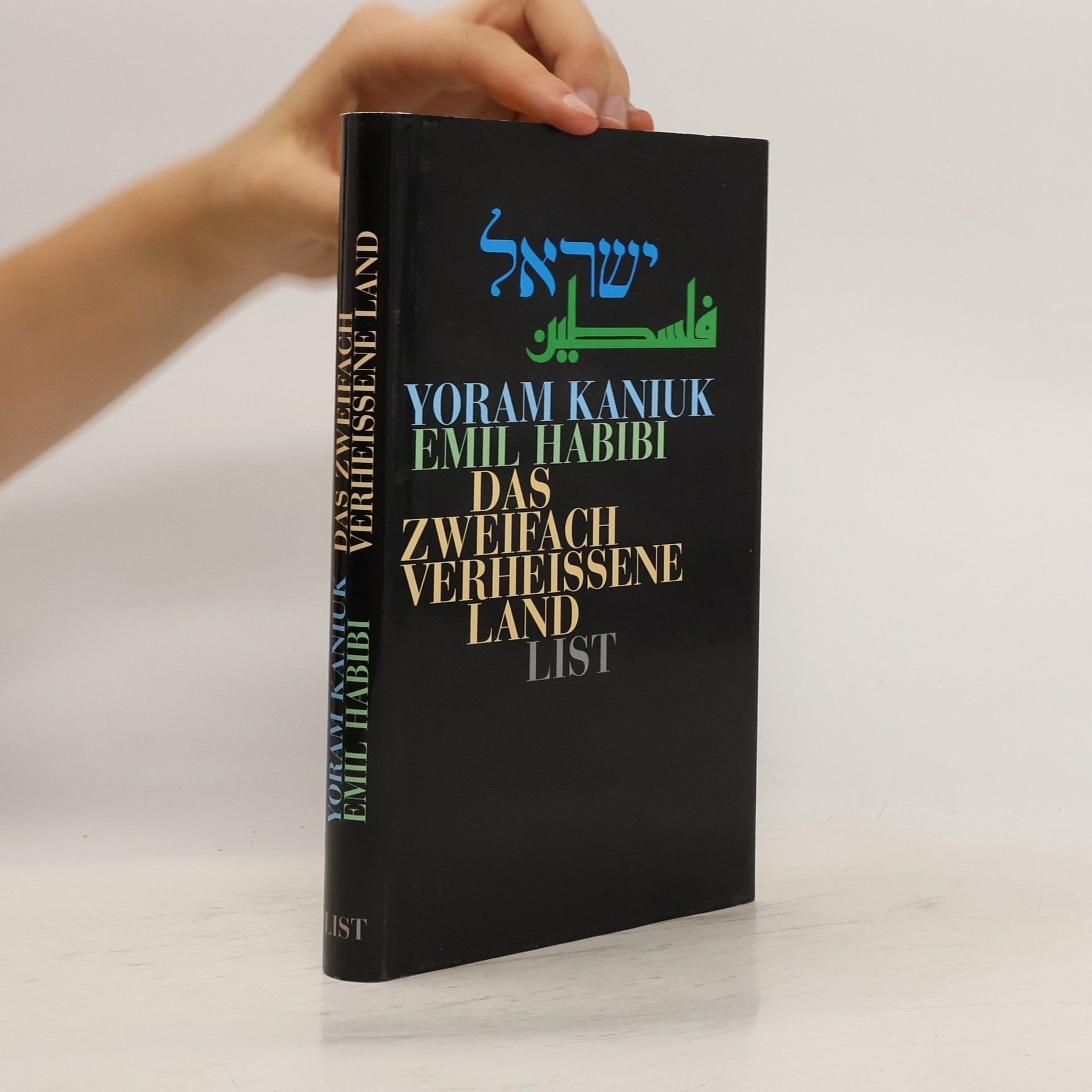

Das zweifach verheißene Land

- 180bladzijden

- 7 uur lezen

Emil Habibi und Yoram Kaniuk, zwei der bekanntesten Schriftsteller Palästinas und Israels, die sich auch politisch engagiert haben, gehörten zu den wenigen, die in den vergangenen Jahren immer wieder vehement für eine Verständigung zwischen ihren Völkern eingetreten sind. In den achtziger Jahren gründeten sie das israelisch-palästinensische Komitee der Intellektuellen als Forum eines breiten Meinungsaustauschs. Im Lauf der Jahre wurden sie füreinander zu einer Art Spiegel, der die Sicht des jeweils anderen verdeutlichen half. Im Sommer 1995 schlug der französische Verleger Emmanuel Moses Habibi und Kaniuk vor, ein gemeinsames Buch in Form eines Gesprächs zu schreiben, in dem sie ihre Erfahrungen anhand der eigenen Geschichte und der eigenen Haltung schilderten. In diesem Buch vereinigen zum ersten Mal ein israelischer Schriftsteller ihre Stimmen zu einem Appell, den Weg der Verständigung zu gehen und den anderen in seiner Eigenart zu respektieren, um so zu einer Versöhnung zu finden.