Dagmar Leupold Volgorde van de boeken (chronologisch)

Herr Harald ist der Mann in der Garderobe. Er gehört zum Theater wie der Vorhang, aber niemand kommt seinetwegen, das Rampenlicht ist für andere. Er nimmt den Menschen die Mäntel ab, die Taschen, was immer sie ihm anvertrauen, um für kurze Zeit unbeschwert zu sein, und wartet bis zum Schlussapplaus, das ist sein Einsatz. Doch eines Abends bleibt ein Mantel zurück, und in dem Mantel findet sich eine Pistole. Herr Harald trägt sie nach Hause, nur: Was will er damit tun? Er kann sich schlecht gegen alles zur Wehr setzen, was ihm an der Welt und den Mitmenschen als Zumutung erscheint. Aber vielleicht kann er ihre Aufmerksamkeit auf jemanden lenken, der wie er ein Schattendasein führt: die Frau, die für einen anderen die Noten umblättert und die er aus der Ferne verehrt. Der tragische wie komische Protagonist dieser hinreißend erzählten Geschichte ist ein Held des Alltags, ein Mann in Dienstkleidung, einer, dem es niemand dankt. Und gäbe es die Literatur nicht - und Autorinnen wie Dagmar Leupold -, wie sollten wir wissen, was für ein Reichtum an Gedanken und Gefühlen, wie viel waches Leben und wehe Sehnsucht sich dahinter verbirgt.

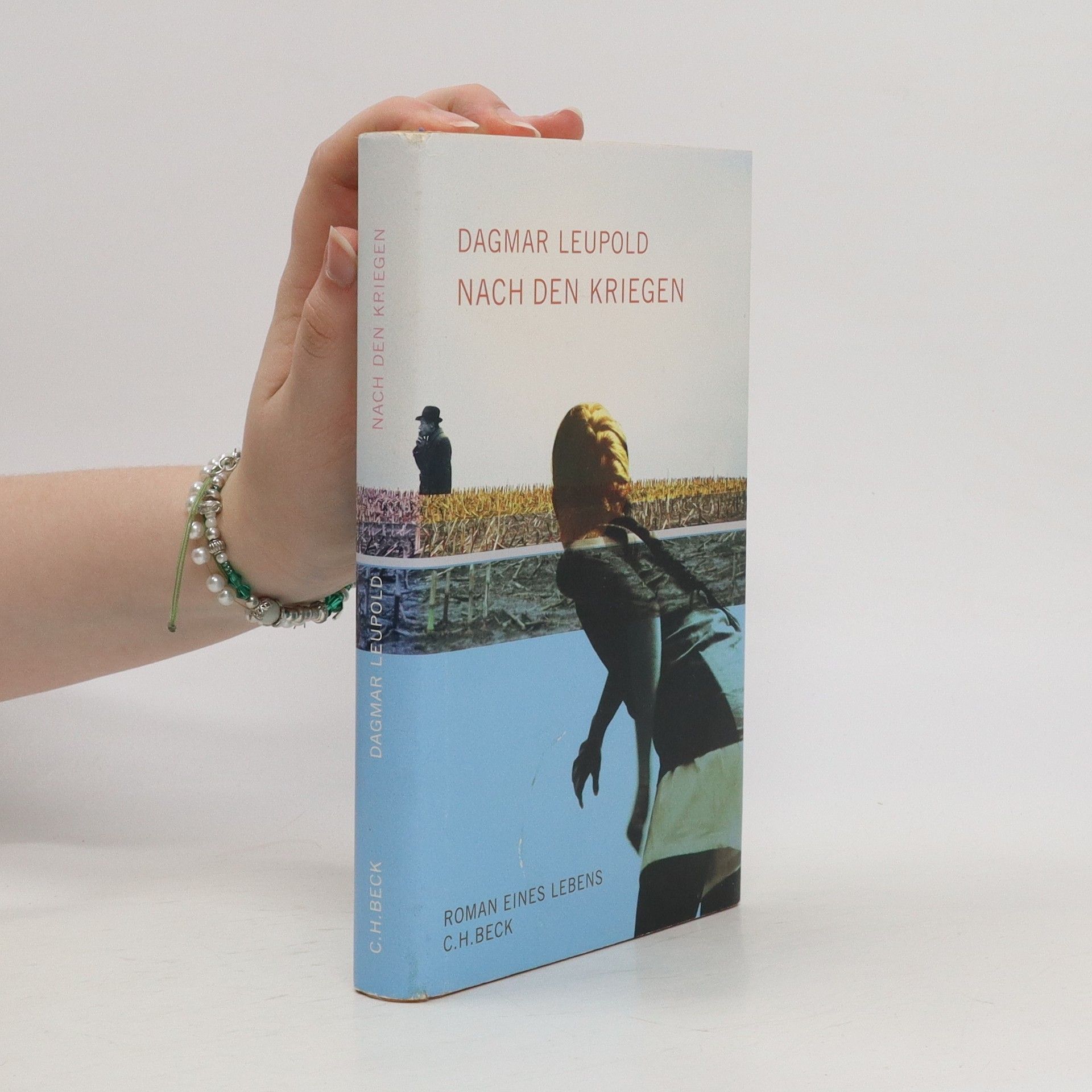

Der Countdown beginnt im 25. Stock eines Hochhauses in New York: Worauf Lavinia von dort aus zurückblickt, ist ein Leben, vor dessen Abgründen ihr selbst schwindelt. Wie im Sturz durch ihre Geschichte und die Zeiten erzählt sie von ihrem Aufwachsen und Frauwerden, ihren Lieben und Verlusten, von Verheerungen und Missbrauch, von Unterwerfung und ihrem Willen, sich zu behaupten. Tiefer und tiefer führt sie den Leser im Taumel des Erinnerns und im Sprachrausch des Erzählens zurück in die deutsche Provinz nach dem Krieg, in das unschuldige wie ungeschützte Glücksempfinden einer Kindheit, die in Erfahrungen von Gewalt endet, zu den versuchten Abbrüchen und Aufbrüchen eines Lebens, das sich bei allem Wanken immer wieder unbeugsam zeigt. Lavinia ist eine Selbst- und Weltbetrachtung voller Hingabe und Wut, bitter und zärtlich, schonungslos und empathisch. Ein Lob der Liebe und ein Bekenntnis zu Widerständigkeit. Ein Buch darüber, wie sich beides in Literatur verbinden kann zu einem Rettungsversuch in schwindelnder Höhe.

Mit Beiträgen von zahlreichen Autoren wird die essentielle Rolle der Literatur für das öffentliche und private Leben hervorgehoben. Sie ist entscheidend für die (Charakter-)Bildung, das Verständnis von Kultur und die menschliche Identität. Die alarmierende Marginalisierung der Literatur in Schulen, Hochschulen und der populären Kultur führt zu einem drohenden Verlust von Wissen, freiheitlichem Denken und gesellschaftlicher Orientierung. Anstatt elitäre Bildungstraditionen zu bewahren, wird auf die Gefahren hingewiesen, die mit der Reduktion auf „das Wesentliche“ und der Vermeidung von Überforderung einhergehen. Die Flut kontextloser Bilder trägt zur Verarmung des Denkens und zur politischen Sterilisierung bei. Besonders besorgniserregend ist der Verlust von Text- und Lesekompetenz sowie der Fähigkeit, in komplexen und ambivalenten Zusammenhängen zu denken und zu empfinden. Auch das, was man als „Möglichkeitssinn“ bezeichnet, ist durch den Verzicht auf Literatur bedroht, was eine wichtige Waffe im Kampf gegen Fundamentalismen gefährdet. Der Band diskutiert sowohl die Ursachen und Folgen dieser Entwicklung als auch mögliche Vorschläge zum Widerstand.

Witwe ist keine der vier Frauen, von denen hier erzählt wird. Dazu wären sie vielleicht auch noch zu jung. Aber zu Witwen fehlen ihnen vor allem die Männer. Nur die eine, Penny, war verheiratet. Ist verheiratet? Der Mann ist verschwunden, und so lebt sie mit Sohn und Schwiegereltern abgelegen am Moselstrand zwischen Weinbergen. Nicht allein, ihre drei Freundinnen (Beatrice, Dodo und Laura) sind ihr von Berlin in die Provinz gefolgt. Die vier haben sich gut eingerichtet, jede für sich, im Leben, im Warten. Aber worauf? Also beschließen sie eines Tages, große Fahrt zu machen, aufzubrechen. Sie mieten sich einen Wagen und suchen per Anzeige jemanden, der sie fährt. Wohin? An die Quelle, an den Ursprung, zurück. Dass sie unterwegs dahin eine Panne haben, wird zu unserem Glück. Und zum Glück ihres Chauffeurs, der auch etwas vermisst, nur nicht das, was er zurückgelassen hat: Zierfische mit den Namen von Philosophen. Die vier beginnen zu erzählen, ihm, den anderen, sich selbst, und sie erzählen wie im Rausch: herzzerreißend, vergnüglich und vergnügt, doch ungeschminkt ehrlich und schonungslos.

„Eine Geschichte vom schönen Glück erzählt Dagmar Leupold in ihrem neuen Roman. Er handelt von den hellen und den dunklen Seiten des Menschlichen und von einer seltsamen “Schwarzarbeit„: Ein italienischer Mäzen ermöglicht es einer Frau namens Minna, zu schreiben. Allerdings ist an seinen Auftrag eine ungewöhnliche Bedingung gebunden: Sie soll den Menschen Freude bringen. Ist es ein Märchen, das hier erzählt wird, ist es die reine Wahrheit, ist es beides? Der Roman ist Literatur auf der Höhe ihrer Möglichkeiten: Raffiniert und doppelbödig werden hier Wirklichkeit und Erfindung ineinander gewoben. Als Minna einer alten, aus Ostpreußen stammenden Dame begegnet, beginnt sich ein Beziehungskarussell zu drehen, bei dem Vergangenheit und Gegenwart durcheinandergewirbelt scheinen und der Glanz früherer und ferner Zeiten sich ins heutige München mischt. Einmal mehr zeigt sich, dass das Leben ein Kreislauf aus Geburt und Tod ist. Als Frühchen ist Minna auf die Welt gekommen, und auch ihr Ende, ob wahr oder erfunden, lässt nicht allzu lange auf sich warten. In aller Abgründigkeit führt “Unter der Hand„ nach Utopia und wieder zurück. An ein Ziel, das es wirklich gibt: Schwarzort.“

In ihrem neuen Roman erzählt Dagmar Leupold die ungewöhnliche Liebesgeschichte zweier vom Leben Enttäuschten: der Archäologin Sophia, die ihr Geld damit verdient, Produktnamen für Parfüms zu erfinden, und des Historikers Johannes, der an einer Biographie des Esperanto-Erfinders Ludwig Lazarus Zamenhof schreibt. Er lädt Sophia, die er bislang nur angelächelt hat – zu beider Überraschung – auf einen Abstecher nach Belgien ein, in die Nähe von Liège, wo es mehr als hundert Jahre lang ein neutrales staatsähnliches Gebiet gegeben hat, Moresnet, das beinahe der erste Esperanto-Staat geworden wäre. Sophia trauert ihrer großen Liebe zu einem verheirateten Mann nach, Johannes ist seit einem Kindheitstrauma stumm, es sind sozusagen zwei Versehrte. In der heruntergekommenen Ferienanlage, in der sie sich eingemietet haben, gesellt sich Annika, ein rührend unschönes Mädchen, zu ihnen, das, wenn überhaupt, offenbar nur Russisch spricht. In den sieben Tagen ihrer Reise, im Herzen Europas und am verwahrlosten Schauplatz einer sozialen und politischen Utopie, der nur noch landschaftlich paradiesisch wirkt, entwickelt sich eine unwahrscheinliche, aber durchaus folgenreiche Liebe. Poetisch und intelligent, rasant und nachdenklich folgt Dagmar Leupolds Roman seinen beiden Hauptfiguren auf ihrer Reise in ein neues Leben.

Wie aus Erfahrung Literatur wird Schreiben bedeutet, dem Wunsch zu folgen, daß man in die Haut eines anderen schlüpfen, daß man aus der eigenen Haut fahren könnte. Die Haut ist wie die Sprache, von Innen und Außen zugleich gezeichnet, von Geschichte wie von einer Spur geprägt und doch bereit, daß auf ihr etwas Neues eingetragen werden kann. Daphne und Apollo , Echo und Narziß – nicht nur in Romanen wie „Edmond“ und „Eden Plaza“ hat sich Dagmar Leupold die antiken Erzählungen anverwandelt, auch in ihren Essays liest sie diese neu und entwickelt aus ihnen ihr eigenes poetisches Programm. Im Zentrum von „Alphabet zu Fuß“ stehen die Poetik-Vorlesungen, die Dagmar Leupold über „Vergessen, Erinnern, Korrespondieren“ unter dem Titel „Poetischer Stoffwechsel“ gehalten hat. Von der Bilderwelt des Mythos über die Überlieferung der Literaturgeschichte bis zur körperlichen Empfindung untersucht Dagmar Leupold Prozesse der Verwandlung, der Ähnlichkeit und der Verdichtung und zeigt, durch welchen Stoffwechsel aus Erfahrungen Literatur wird. Ob sie über Laufen und Literatur, Ingeborg Bachmann oder Uwe Timm, den „Tor!“-Schrei beim Fußball schreibt oder das musikalische Protokoll ihres Schreiballtags gibt: die Essays von Dagmar Leupold sind klug, poetisch und dicht, Erkundungen der Sehnsuchtslandschaft der Literatur.

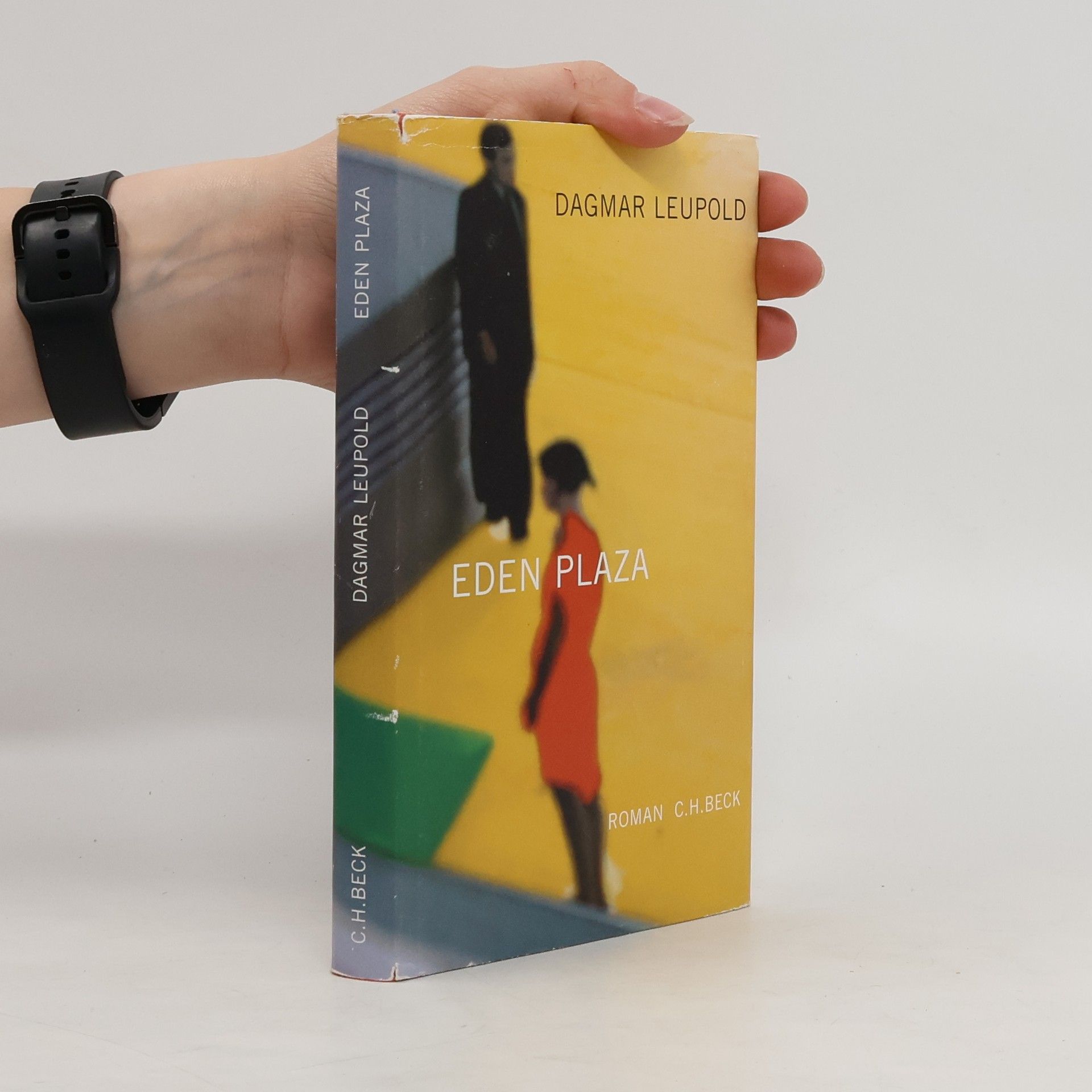

Nach den Kriegen : Roman eines Lebens

- 236bladzijden

- 9 uur lezen

Zweimal mißlingt der Abschied vom Vater. So muß sie ihn sich schreibend erfinden, ihn im Roman seines Lebens Gestalt gewinnen lassen. Dagmar Leupolds Roman über ihren Vater Rudolf Leupold (1913-1986) geht, dicht, anschaulich, zugleich fragend und deutend, den Spuren eines Lebens nach, das sich, hinter einem Wall familiärer Legenden verborgen, erst nachträglich fassen läßt. Dabei wird die alles entscheidende Dynamik dieses Lebens erkenntlich, der geradezu verzweifelte Geltungsdrang, der sich mal im Deutschnationalismus, mal in der Mathematik den ersehnten Erfolg verspricht, zuletzt aber in dem – unerfüllten – Wunsch gipfelt: zu schreiben. Der Vater, in der deutschen Enklave Bielitz geboren, die 1918 polnisch wurde, spricht beide Sprachen fließend und ist mathematisch hochbegabt. Vom Gefühl nationaler Kränkung und der Hoffnung auf Karriere getragen, hat er sich im NS-System dabei mehr engagiert, als die Tochter zu seinen Lebzeiten ahnte. Der im Krieg versehrte, von Schlaflosigkeit gequälte, manchmal genialisch-charismatische, oft aber auch die Familie mit Tiraden und Wutausbrüchen strapazierende Vater ist nach dem Krieg eher ein Liberaler. Dagmar Leupolds literarische Recherche bietet nicht den alle Lücken schließenden, alle Wunden heilenden Familienroman, sondern ist eine kluge, poetisch aufgeladene, tief in die Konkretion versenkte Erkundung einer Generation.

Eine Geschichte wie aus Tausendundeiner Nacht: Ein Paar in einem Hotel, sich liebend, redend, ineinander verschlungen, neugierig, gierig: Es ist ein heimliches Treffen, die Zeit ist knapp, es gibt viel zu erzählen, ein ganzes Leben. Die Erzählerin spricht zu ihrem Geliebten, ihrem „König“. Sie folgt Erinnerungen und Einfällen, läßt Stationen ihres Lebens, ihrer Ehe Revue passieren, findet Bilder, deutet die Szenen, klug und leiden-schaftlich zugleich. Das Leben mit ihrem Mann und den Kindern, die allmähliche Entfremdung, die Ehe, die trotz des guten Willens der Liebenden zu Ende geht, werden plastisch und präzise, komisch und traurig dargestellt, assoziativ, mäandernd, während die Liebe im Hotel weitergeht. Wie Scheherazade ihren König fesselt, so fesselt die Erzählerin ihren Geliebten – und die Leser! – mit einer reichen und dichten Geschichte über die Liebe und die Ehe, über Begehren und Lust, über den Alltag und die Ekstase. Aus Anspielungen, in Reflexionen und Episoden, entwickelt sich in diesem Roman, intelligent und wahrhaftig, eine Poesie des Liebens und der Lebenskunst.