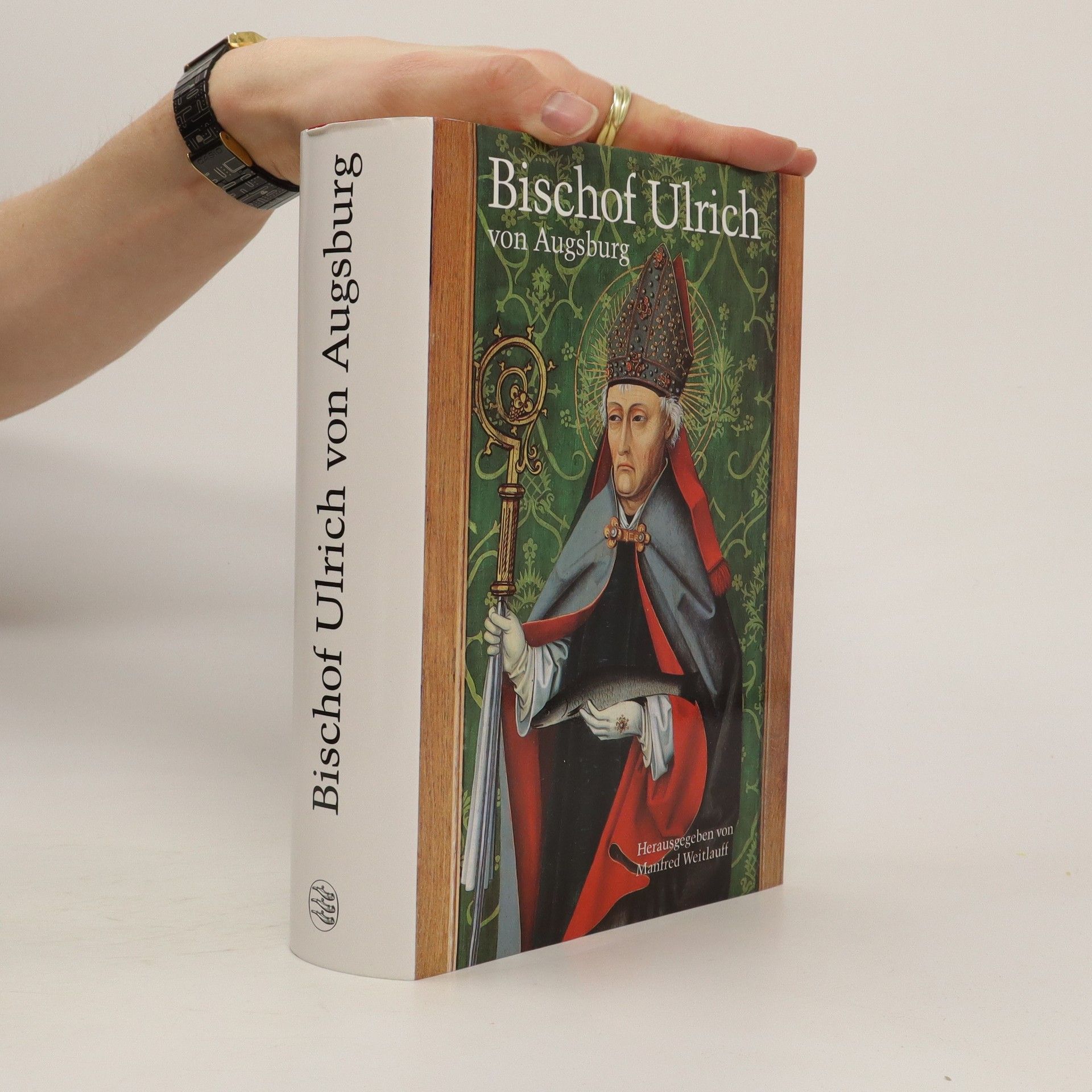

Bischof Ulrich von Augsburg

- 810bladzijden

- 29 uur lezen

Am 31. Januar 993 wurde Bischof Ulrich von Augsburg durch Papst Johannes XV. heiliggesprochen, was als erste bekannte päpstliche Kanonisation gilt. Diese Festschrift umfasst 22 Beiträge, die die Persönlichkeit und das Wirken Ulrichs sowie die ottonische Herrschaft und das aufkommende Heilige Römische Reich beleuchten. Sie untersuchen die Rolle des Papsttums und der Reichskirche im 10. Jahrhundert und analysieren den Kanonisationsakt von 993 im Kontext der Geschichte des Kanonisationsverfahrens. Die Beiträge thematisieren den Wandel des mittelalterlichen Ulrichs-Bildes, seine legendarische Überhöhung und die Geschichte des „siegzwingenden Kreuzes“. Zudem wird die tausendjährige Geschichte der Ulrichs-Verehrung betrachtet, die zahlreiche künstlerische Inspirationen von der Romanik bis zur Gotik hervorgebracht hat, einschließlich Buch- und Tafelmalerei, Plastiken, Fresken, Glasmalerei, Musik und Theater. Die Heiligsprechung war ein historisches Ereignis, das nicht nur einen lokalen Kult bestätigte, sondern auch die päpstliche Autorität über das Frankenreich proklamierte. Ulrichs heiligmäßiges Leben und sein Engagement für Kirche und Reich wurden in den Fokus gerückt, und seine Verehrung erfuhr über die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches hinaus Förderung. Diese Festschrift soll nicht nur die große Vergangenheit der Kirche von Augsburg wiederbeleben, sondern auch zur lebendigen Kirche in der Gegenwart und Zukunft beitragen.