Michael Henker Boeken

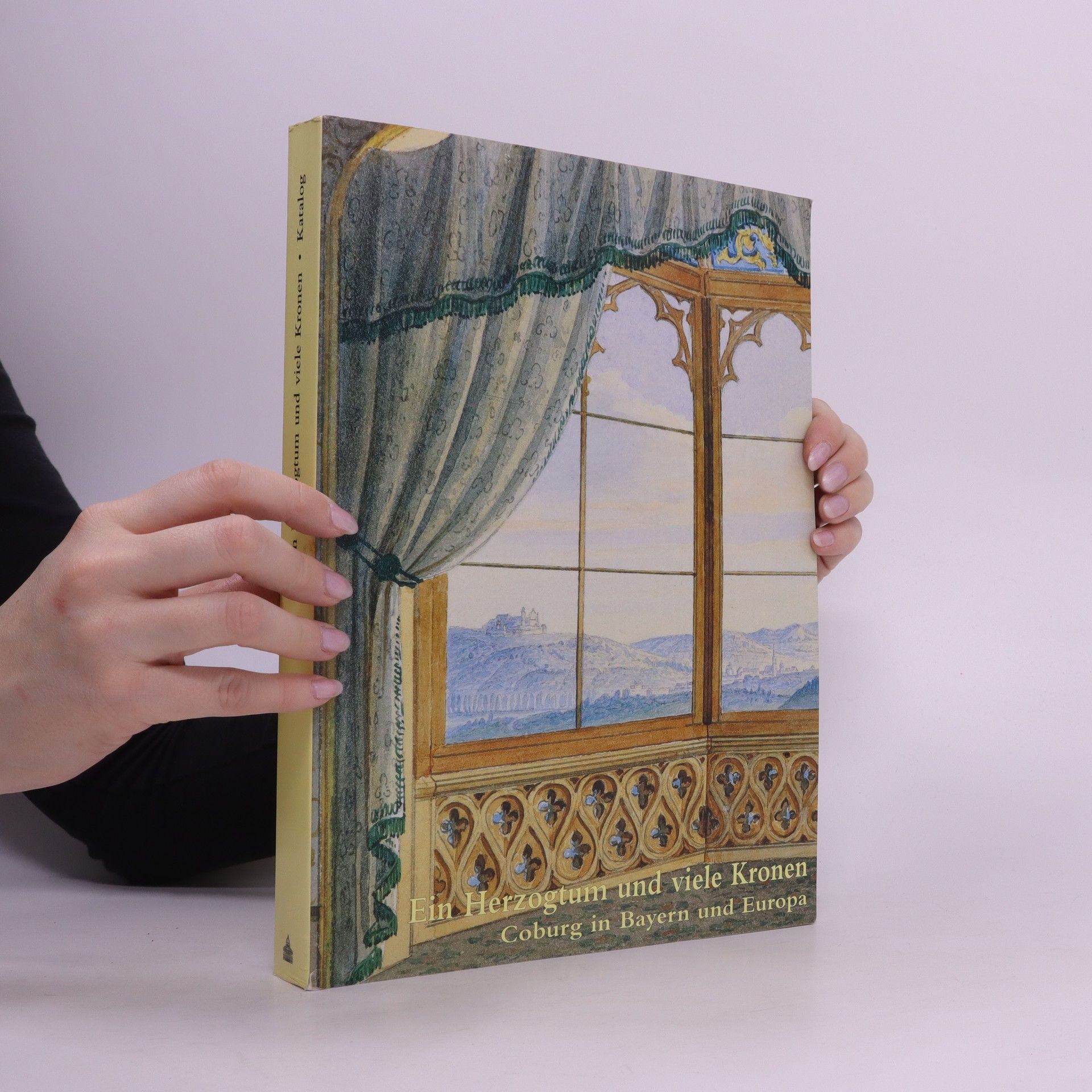

Dem „Phänomen Coburg in Bayern und Europa“ spürte die Landesausstellung von 1997 auf der Veste Coburg nach. Am besten lässt es sich anhand einer historischen Fotografie vom April 1894 erklären: Der Herzoglich Sachsen-Coburg und Gothaische Hoffotograf Uhlenhuth bannte dreißig Gäste aufs Bild, die sich anlässlich der Hochzeit des Großherzogs von Hessen mit Prinzessin Victoria Melita, Tochter des Coburger Herzogs Alfred und dessen Frau Marie, versammelt hatten. Unter den Dargestellten waren Angehörige der Häuser Battenberg, Hessen, Belgien, Sachsen-Coburg-Kohary, Larne, Connaught, Meiningen, Rumänien, Preußen, Russland, Großbritannien sowie Sachsen-Coburg und Gotha. Sie alle – Kaiser, Großfürsten, Kronprinzen, Herzöge, Fürsten, Prinzen - hatten, bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Herkunftsländer eines gemeinsam: Sie alle waren Angehörige oder enge Verwandte des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha. Im Zentrum der Aufnahme saß die 75-jähige „Großmutter“ Europas, Königin Victoria von Großbritannien. Den vielfältigen Verbindungen dieses Herrscherhauses, dem adligen Lebensstil der Zeit – mit den Stichworten Neugotik, Wohnkultur, Sammlertätigkeit – wird hier nachgegangen.

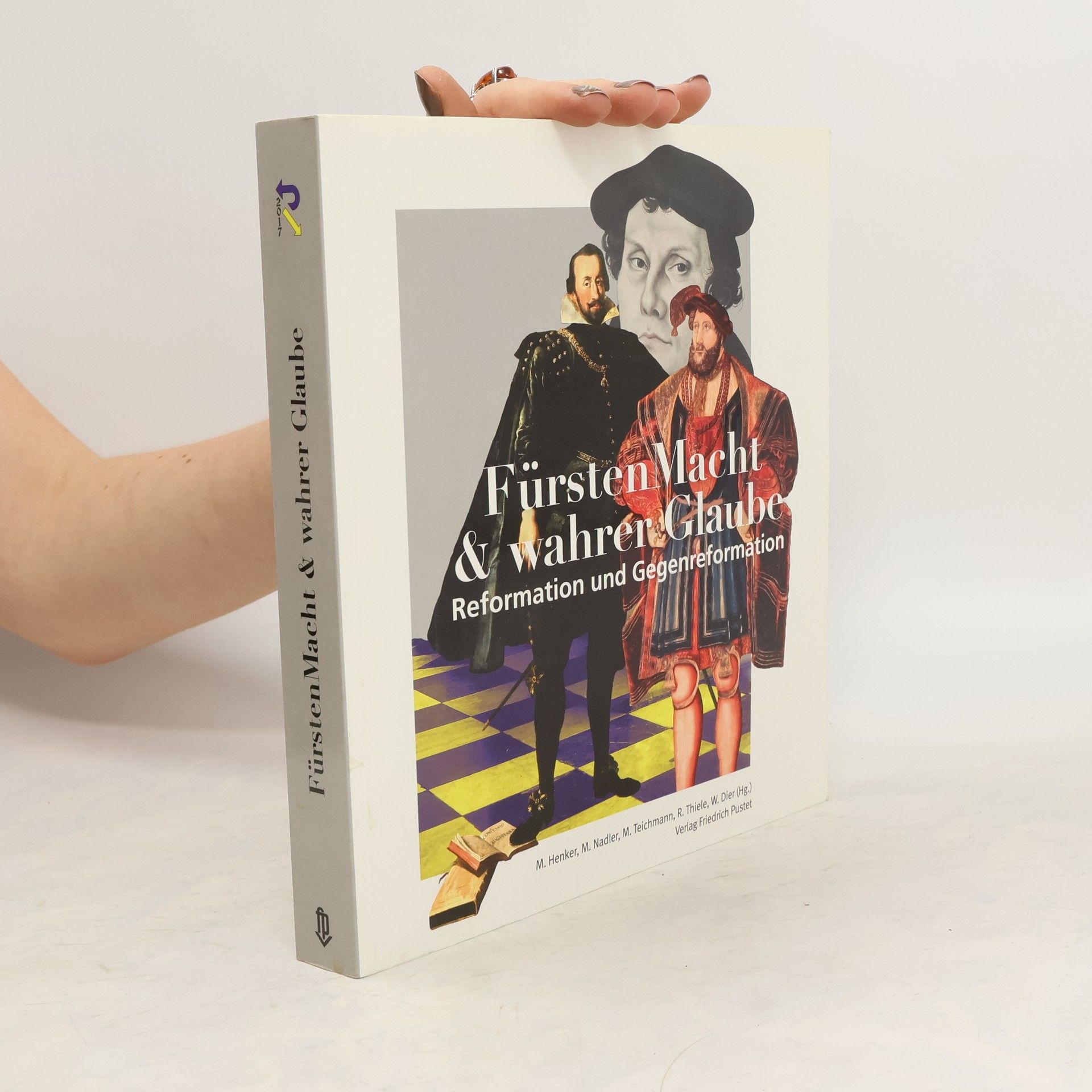

Dem bayerischen Fürstentum Pfalz-Neuburg wurde kurioserweise gleich dreimal Reformation und Gegenreformation aufgezwungen. Pfalzgraf Ottheinrich führte 1543 den evangelischen Glauben ein, Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm kehrte 1617 zur katholischen Kirche zurück. Beide Glaubenswechsel wurden durch Krieg und Besatzung noch einmal rückgängig gemacht, bevor sie sich durchSetzten. Waren für diese Konversionen religiöse oder politische Motive entscheidend? Die Neuburger Wittelsbacher bewegten sich im Spannungsfeld zwischen Kurpfalz und Bayern, zwischen protestantischer Union und katholischer Liga. Wichtigstes Ziel war die Erbschaft der strategisch bedeutenden Herzogtümer Jülich-Berg am Niederrhein, wodurch die Pfalzgrafen in europäische Machtkämpfe gerieten. Von diesem Ringen um Macht und ‚wahren Glauben‘ zeugen bedeutende Schriften und Kunstgegenstände, sowie herausragende Bauwerke: Die Neuburger Schlosskapelle ist der erste protestantisch gestaltete Kirchenraum überhaupt. Die benachbarte Hofkirche wurde als evangelischer Gegenentwurf zur Münchner St. Michaelskirche begonnen, jedoch katholisch vollendet und den Jesuiten übergeben.

Hrsg. Henker, Michael ; Dünninger, Eberhard ; Brockhoff, Evamaria ( Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur, 20;90). 212 tls. farb. Abb. 336 S.

Bollwerk der Freiheit

- 79bladzijden

- 3 uur lezen

Dieses Heft begleitet die Wanderausstellung „Bollwerk der Freiheit: 60 Jahre Bayerische Verfassung / 60 Jahre Bayerischer Landtag“, die vom Haus der Bayerischen Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Landtagsamt konzipiert wurde. Es knüpft an frühere Projekte des Hauses an, darunter eine Internetplattform zur Geschichte des Bayerischen Parlaments und das Heft „Auf dem Weg zum Grundgesetz“. Die Wanderausstellung „Angesichts des Trümmerfeldes …“ zum 40. Jahrestag der Bayerischen Verfassung und die Ausstellung zur „Integration der Flüchtlinge in Bayern“ sind ebenfalls Teil dieser Reihe. Am 1. Dezember 1946 wurde die Bayerische Verfassung durch einen Volksentscheid angenommen, und es fanden die ersten Wahlen zum Landtag nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Die amerikanische Militärregierung hatte den Weg für den demokratischen Wiederaufbau geebnet, dessen Fundament die bis heute gültige Verfassung bildet. Die ersten Worte der Verfassung erinnern an das „Trümmerfeld“, das durch eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott und Gewissen entstanden ist. Dieses „Trümmerfeld“ umfasst nicht nur die zerstörten Städte, sondern auch das geistige und moralische Vakuum des Nationalsozialismus. Die Ausstellung und dieses Heft zielen darauf ab, die Bedeutung unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung ins Bewusstsein zu rufen.

Bavaria, Germania, Europa - Geschichte auf bayerisch

- 442bladzijden

- 16 uur lezen

Die Bayerische Landesausstellung 2000, veranstaltet vom Haus der Bayerischen Geschichte in Zusammenarbeit mit den Museen der Stadt Regensburg, thematisiert 2015 Jahre „Geschichte auf Bayerisch“. Sie untersucht, ob es eine einzigartige bayerische Geschichte gibt, die sich von anderen unterscheidet, und welche Traditionen und Ereignisse bayerische Charakteristika geprägt haben. Die Ausstellung zeigt wertvolle und kuriose Objekte, die an erlebte und erlittene Geschichte erinnern, und reflektiert über die zukünftige Rolle Bayerns in der Europäischen Einigung. Bayern sieht sich als besonderen Teil Europas und möchte eine unterscheidbare Region bleiben, die Vielfalt bewahrt. Das Alte Rathaus in Regensburg, ein zentraler Ort der europäischen Friedensordnung, erinnert an die Reichstage des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, die hier über Jahrhunderte tagten. Die Ausstellung vergleicht die heutige Europäische Union mit dem 1806 untergegangenen Reich und bietet eine spannende Reise von Bayern über Deutschland nach Europa. Der reich bebilderte Katalog enthält vier einleitende Aufsätze namhafter Historiker, die verschiedene Aspekte des Heiligen Römischen Reiches und seiner Entwicklung behandeln. Der Katalog selbst umfasst rund 700 Ausstellungsobjekte, die von Fachhistorikern und Museumsleuten bearbeitet wurden.

Von Senefelder zu Daumier

Die Anfänge der lithographischen Kunst