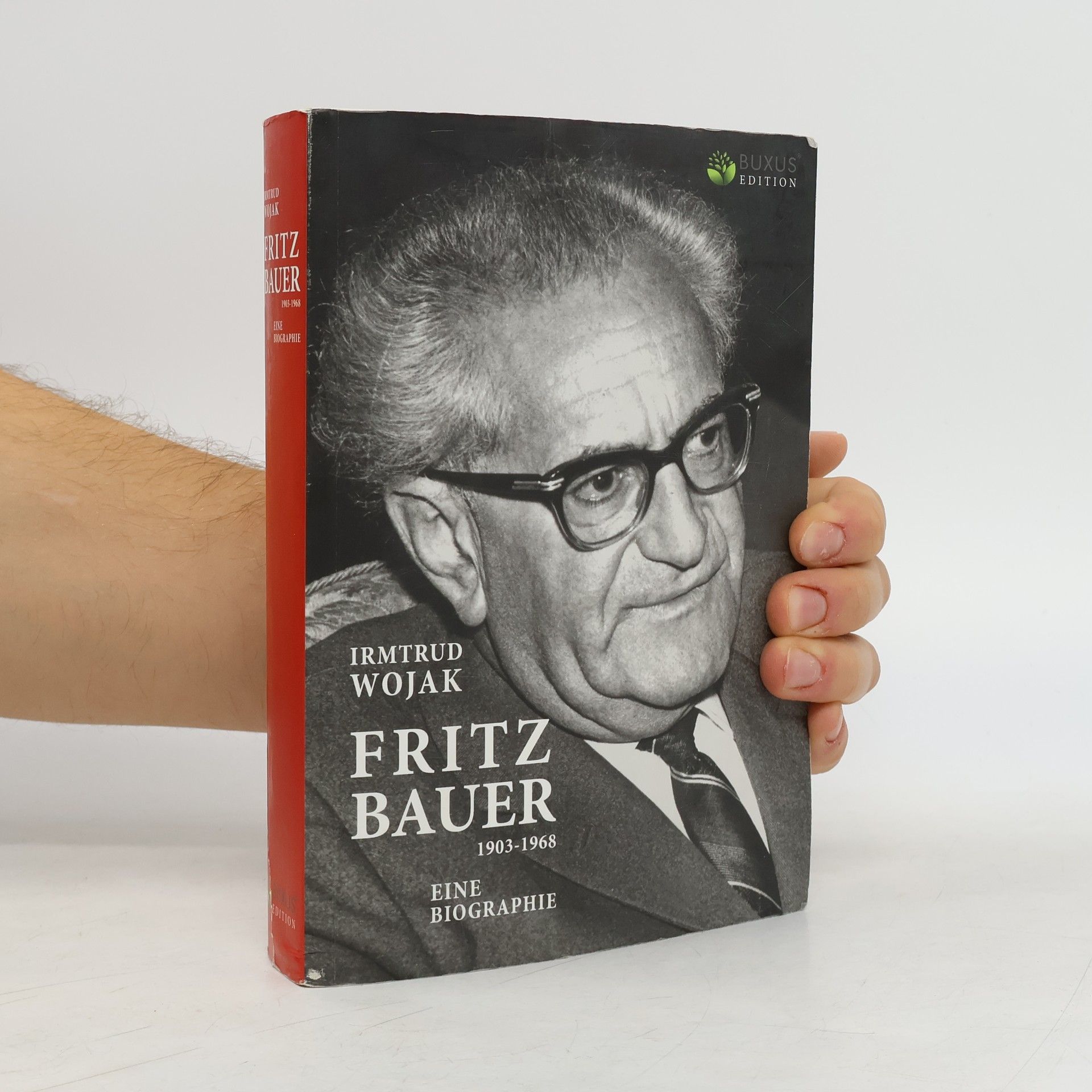

Fritz Bauer war der Generalstaatsanwalt, der Eichmann, Auschwitz, die Verbrechen der Wehrmacht, der NS-Justiz und NS-Medizin vor Gericht brachte. Deshalb verfolgten ihn Anfeindungen und Morddrohungen bis zum Tod. Fritz Bauer, der selber KZ-Haft und Gefängnis überlebte, setzte sich für die Gefangenen und für die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein. Recht und Pflicht zum Widerstand, die Strafrechtsreform und ein humaner Strafvollzug waren für ihn Hauptanliegen. „Wir sollen unseres Bruders Hüter sein“, sagte der Jurist. „Das scheint mir die Aufgabe eines demokratischen und sozialen und menschenwürdigen Rechts. Das wäre die Menschenliebe, von der die Religionen sprechen.“ Fritz Bauer war die Stimme des Widerstands und der Überlebenden. „Er war der größte Botschafter, den die Bundesrepublik hatte.“ Robert M. W. Kempner

Irmtrud Wojak Boeken

"Gerichtstag halten über uns selbst ..."

- 356bladzijden

- 13 uur lezen

Gerichtstag halten über uns selbst - das war das Anliegen des Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, als er den „großen Auschwitz-Prozess“ Anfang der 60er Jahre nach Frankfurt holte. In internationalen Beiträgen werden das prozessrelevante Geschehen in Auschwitz rekonstruiert, Protagonisten des Prozesses vorgestellt und - in vergleichender Perspektive mit dem Tribunal gegen Adolf Eichmann in Israel - seine politischen, juristischen und kulturellen Auswirkungen auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft untersucht.

Eichmanns Memoiren

- 279bladzijden

- 10 uur lezen

Die „Memoiren“ von Adolf Eichmann haben immer wieder die Weltpresse beschäftigt. Der ehemalige SS-Obersturmbannführer gilt als der Hauptverantwortliche für die Durchführung der „Endlösung“, der die Deportationen Hunderttausender Menschen in die nationalsozialistischen Vernichtungslager organisiert und vorangetrieben hat. „Memoiren“ hat er jedoch nie geschrieben. Die 1961 im Gefängnis in Israel verfassten Aufzeichnungen - seit kurzem im israelischen Staatsarchiv zugänglich - sind unter dem Galgen geschriebene Rechtfertigungsschriften: 1200 Seiten in Vorbereitung seines Kreuzverhörs vor dem israelischen Gerichtshof. Hinzu kommt noch ein vergessenes, 67 Tonbänder umfassendes Interview, das Eichmann 1956 bis 1959 in seinem argentinischen Versteck dem niederländischen Journalisten und ehemaligen SS-Offizier Willem Sassen gab. Mit Rückgriff auf entscheidende Stationen seiner NS-Karriere analysiert Irmtrud Wojak die Rechtfertigungsstrategien Eichmanns und den fortschreitenden Prozess der Verdrängung dieser „Erscheinungsform Mensch“ (wie er sich nannte) beim Versuch, die unermessliche Schuld von sich abzuweisen. Eichmanns Sichtweise fand zum Teil Eingang in die Holocaust-Forschung. Dies wird hier aufgedeckt und revidiert.

Amineh Kakabaveh, als Analphabetin aus dem Iran nach Schweden geflüchtet, kämpfte für Frauenrechte und gegen die Ehrkultur. Sie wurde Abgeordnete und setzte sich für Migrantinnen ein, die unter Zwangsheiratsdruck standen. Ihre bewegende Biografie beleuchtet ihren Kampf gegen kulturelle Unterdrückung und die Herausforderungen für Frauen weltweit.

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Grundsteinlegung Fritz Bauer Forum Bochum

Auschwitz-Prozeß 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main

- 871bladzijden

- 31 uur lezen

Das Buch erscheint anläßlich der Ausstellung vom 27. März bis 23. Mai 2004 im Haus Gallus, Frankfurt am Main. Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung